アルパックニュースレター188号

連載5「創始者に聞く」

仕事観にもっとも影響を受けた業務を教えてください。

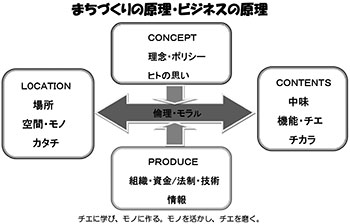

地域プランニングの原理は、場所「LOCATION」と中味「CONTENTS」を結合すること。歴史的文化や社会構造は当然ですが、私たちの専門性からこのどちらに軸足をおくべきかと言えば、場所性を読むことだと考えさせられた業務があります。それは創立前の万国博覧会会場計画、創立直後の桂坂(洛西グリーンハイツ)、久我羽束師(KH)工業団地開発計画です。丘陵地と低湿地ですが、基本は地盤・地質だと考えさせられました。日本列島はユーラシア大陸の端にあって、多様で変化の多い気候・地質条件にあります。地球の造山活動は今もなお続いているのです。人々が暮らす地域の基礎である地べたに注意を払うことが、安心・安全の基本だと、この時、痛感しました。

業務を行う上で大切にしていた信念などはありますか

委託者が望まれた結果を出すことは当然ですが、それだけでよいか、そこを考えるかどうかで、コンサルタントと仕事師の違いがあると思います。真のコンサルタントの職能に立つならば、ここは手を加えないほうがよろしいということもありえます。桂坂では海抜100m以上を保全区域にしました。結果としてリスクを回避し、委託者の信頼を得たようなこともあります。導きだされた結果だけでなく、対策など、委託者が求めている以上の提案をするべきです。それは、善意の専門家の注意義務と言われています。このことは、時には「そんな面倒なことを言うなら、お前さんには頼まないよ」と言われたり、余分な負担を被って、経営にとってマイナスになることもあります。

どのようなことに興味をもっていましたか

自分の専門でないことに興味を持ってきました。繰りかえし、若い皆さんに奨励していることです。創設当初には、歴史学・考古学・地質学など、最先端を行く、或いは最先端になるだろう若いエネルギーを吸収しようと、勉強会を熱心に行っていました。「都市問題会議・関西会議」は、神戸・大阪・京都3都市の行政・大学・コンサルタントが集まって、1982年に設立しましたが、組織的にやった勉強会です。お世話は回り持ちで、2年毎に成果をまとめて出版しています。6冊になっています。今日では、業務からはみだして行政や事業者の皆さんと一緒に、学会や協会としての勉強会が盛んなのは結構なことです。

毎年1月に京都で開かれる「関西財界セミナー」は、経営者だけでなく、若手も参加できます。勉強がもっと広い世界へ拡がります。

私たちの仕事は、悩みが多いです。思考の基軸をしっかりしないとぶれます。創業期、若さとヒマが幸いして哲学を学んでいました。当時、東大吉武研究室のみなさんも「自然の弁証法」などの学習をしていたと聞いて、同じようなことをやっていたのかと感心しました。

若い人たちにも哲学を勉強することをお勧めします。業務に直結する学習でありませんが、難しい局面に置かれた時ほど必ず力になるでしょう。

考え方や生き方に影響を受けた格言はありますか?

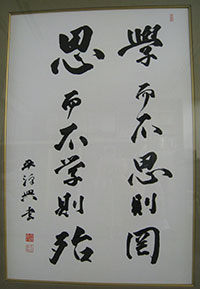

孔子の言葉である「学而不思則罔、思而不学則殆」という言葉を信念の軸にしてきました。(意味:学んでその学びを自分の考えに落とさなければ身につくことはない。また、自分で考えるだけで人から学ぼうとしなければ、考えが凝り固まってしまい危険である)この書は、元京大総長・平澤興先生に頂いたものです。実践と思索、行動する思考人でありたいと思っています。

平澤先生には、18歳の時初めてお会いして、温顔と軟らかい手、燃える情熱に感化されました。40歳の時に入会した京都東ロータリークラブでまたご一緒になり、1989年にお亡くなりになる前日までお会いしていました。先生は地区ガバナーもお勤めでしたが、まさにロータリーの「奉仕の精神」の体現者でした。ロータリーの綱領とともに、私の行動の格言となっているロータリーの行動規範「4つのテスト」には、こう書いてあります。「言行はこれに照らしてから。(1)真実かどうか、(2)みんなに公平か、(3)好意と友情を深めるか、(4)みんなのためになるかどうか」

因みに、私の京都東ロータリークラブ入会の推薦者は、当時の京大総長・前田敏男先生と岡野組の岡野武司社長です。当時、京都東クラブには、平澤先生、奥田東・岡本道雄先生と4名の元総長、そして関経連副会長・河野卓男ムーンバット社長もおられました。

毎週、先生方と会って話しをしていました。我々は人類のために、日本で、何をすべきか。関西学研都市の理念と、推進のボランタリー精神は、ここから生まれたと言えます。

ロータリーの会員は地位や年齢に関わりなく対等平等です。国際組織ですから国内・国外へ絆が広がりました。職業倫理に厳しく、直接、ビジネスに繋がりませんが、奥田先生・河野さんらとの議論のように、国内外でのその時、その立場での奉仕活動が、アルパック・ブランドの形成へ、計り知れない「報い」となっていることは、想像できると思います。

もう一つ加えますと、2009年に名誉会員の称号を頂いた、日本建築家協会JIAも、ロータリーと似ています。国際組織で、国際建築家連盟UIAはロータリーと同じく、ユネスコの構成機関です。専門家の職能倫理に厳しいところはコンサルタントに通じます。

<インタビュアーの感想>

アルパックには創設当初から「哲学散歩」という言葉があると入社当時に教わりました。様々なことを考え抜く際に、社内や社外を歩きながら考えを巡らすことです。これまで何と無く伝え聞いていた言葉でしたが、「行動する思考人」として自分なりの思考の基軸を持つために、これまでの多くの先輩方が哲学を学び、知見を広げていた様だったのかなと感じました。私も仕事師ではなく、コンサルタントとしての役目を果たせるように、専門外のことや哲学等も学びながら、自分自身の思考の基軸を作っていきたいと思いました。

アルパックが収蔵している 元京都大学総長 平澤 興先生の書

アルパックニュースレター188号・目次

ひと・まち・地域

きんきょう

- 年金生活・路地奥でもリフォーム、住み替えができる?!/地域再生デザイングループ 嶋崎雅嘉

- 都市コン40周年記念事業~いま!都市計画コンサルタントの役割を考える/代表取締役会長 杉原五郎

- 「まちづくりと中小企業経営への挑戦」を出版しました!/代表取締役会長 杉原五郎