アルパックニュースレター184号

地域から少子高齢化への対応を考える その6~少子化緩和策の考察 ~

少子化緩和策の必要性

前号まで(その1~5[No.179~183])で多面的に考察してきた少子化の原因を踏まえ、今号では少子化緩和策について考えてみますが、その前に少子化緩和の必要性について、二つの側面から少し触れておくことにします。

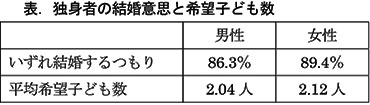

まず、「子どもを産むか産まないかは個人の判断で、施策対象になるのか」という疑問が世の中にはあるようです。そこで、国立社会保障・人口問題研究所の調査(2010年)を用いて、18~34歳の独身男女の結婚意思や希望子ども数についてみると、下表のように男女ともに9割近くが「いずれ結婚するつもり」と回答し、平均希望子ども数は(一生結婚するつもりはないと答えた方も含めて)2人強となっています。一方、実際の合計特殊出生率(一人の女性が一生に産む子供の平均数)は、1.41(2012年)であり、希望と大きく乖離しています。すなわち、本当はもっと産みたいが、いろいろ障害があって産めない状況があると考えられ、本考察ではその障害を明らかにし、それを乗り越える工夫を考えることとします。

資料:「第14回出生動向基本調査 わが国独身層の結婚観と家族観」

(2010年、国立社会保障・人口問題研究所)

もう一つ、「日本は人口が多すぎて(過密であって)、少子化で人口が減る方がいいのかもしれない」という疑問もあるようです。日本の人口が適正であるのかどうかについては、判断が難しいところですが、少なくとも現在進行している少子化の勢いは急激すぎて、こうした人口急激や年齢バランスの急変は、必要以上のストレスを社会に与えることになります。例えば人口の急減は、地域の活力(購買力等)の急低下や、インフラの維持管理の困難化を引き起こします。また年齢バランスの急変は、年金等の相互扶助的な制度の存立を危うくし、学校等の年齢層に対応する施設の整備と利用に関する効率を悪化させます。したがって、安定的な社会のためには、変化の緩和が望まれるところです。

少子化要因の再整理

こうして緩和が望まれる少子化が、どういう要因で生じているのか、前号までの分析が泥縄式でしたので、まずは少子化要因について再整理することにします。

少子化の直接的な原因は、「その3」(No.181)で分析したように「未婚化・晩婚化」です。関西の市町村について、15~49歳女性の未婚率と、子ども女性比の相関をみると極めて明確な相関が確認でき(相関係数R=0.68)、女性の未婚率が高い市町村ほど出生率も低いと言えます。 それでは、未婚率を左右する要因は何でしょうか。未婚要因に関する従来の議論を眺めると、未婚女性を一律にとらえていて、なかなか全体像に肉迫できていないように思いましたので、未婚女性の多様な意識を踏まえて考察することにしました。

具体的には「その3」(No.181)で示したように、前述の国立社会保障・人口問題研究所の調査(2010年)を用いて、未婚女性が考えるライフコース(結婚、出産・子育て、就業の組み合わせ)について眺めたところ、理想とするコースでは、再就職コース(結婚あるいは出産の機会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ)が35%と最も多く、次いで両立コース(結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける)が31%、そして専業主婦コース(結婚あるいは出産の機会に退職し、その後は仕事を持たない)が20%と続き、これら3つのコースで86%と大部分を占めています。

このうち、再就職コースや専業主婦コースの未婚女性は、一時的にせよ永続的にせよ退職するため、それなりの収入のある男性を相手に望みながら、現実にはそういう男性は結婚適齢期では多くはいないため未婚が続いていると思われます。このコースの未婚女性に結婚へ踏み切ってもらうには、男女ともに共働きを許容することが有効だと思われます。

もう一つの両立コースの未婚女性は、それを許容できる男性が限られていることと、女性も自分より高い収入を相手に求めることが多いため、ハードルが上がって、未婚が続いていると思われます。このコースの未婚女性に結婚へ踏み切ってもらうには、男性が共働きを許容すること、女性も男性の収入のハードルを高くしないことが有効だと思われます。

女性就業率の向上が極めて重要

以上の考察を踏まえると、未婚率を下げて出生率を高めるには、女性就業率の向上(共働きの推進)が極めて重要だと思われます。何故ならば、未婚女性の多くを占める再就職コース、両立コース、専業主婦コースで結婚を促進するには、いずれのコースでも、共働きによって結婚のハードルを下げることができるためです。

こうして女性の就業率を高め、女性の結婚を促進するには、女性が働きながら子育てしやすい環境条件を整えることが必要となってきます。具体的には「その2」(No.180)で示したように、「実家のフォロー」「保育サービス」「通勤時間」が重要です。

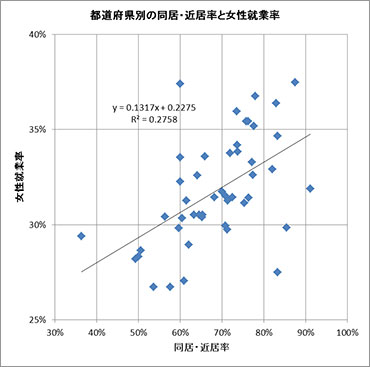

このうち「実家のフォロー」については、適切なデータが見当たらなかったため、十分な検証ができていませんでしたが、最近見つけた「第14回出生動向基本調査」(2010年)を用いた論文(注)に、母親との同居・近居率が都道府県別に集計されていましたので、これと都道府県別の女性就業率の相関をみると、下図のグラフとなり、中位の相関が確認できました(相関係数R=0.53)。したがって、市町村別データに基づく分析ではなく、都道府県別データによる分析ではありますが、「実家のフォロー」が女性就業率向上に重要な役割を果たしていると言えそうです。

そこで、女性が働きながら子育てしやすい条件である「実家のフォロー」「保育サービス」「通勤時間」という3点を踏まえて、以下に自治体政策の範囲内で、少子化緩和策の試案を提案します。

資料:同居・近居率は「第14回出生動向基本調査」(2010年)で、女性就業率は国勢調査(2010年)。

注:同一市区町村内での別居を近居としている。

少子化緩和策の試案(1)~近居住宅の供給支援

子育てに対する「実家のフォロー」が少子化緩和に有効と考え、子育て世帯が実家の近くに居住できるよう、積極的かつ計画的に住宅を供給する住宅施策を提案します。この施策で「子育て世帯の実家」は、子育て世帯を呼び込む貴重な地域資源ととらえることができ、現状では概ね団塊の世代とその前後の世代に該当する実家が、その中心となります。

具体的には、「子育て世帯の実家」を通じて子育て世帯が希望する住宅の要件を把握し、これを具備した住宅供給を地域の住宅供給者等と連携して進めることが考えられます。「その5」(No.183)で見たように、未婚率が低く出生率が高い日高町(和歌山県)の経験は、こうした施策の有効性を示していると思います。すなわち、日高町では子育て世帯が希望する住宅が適切に供給され、それによって実家の近くに子育て世帯が転入し、出生率が高まっています。

なお、こうした施策によって、今後高齢化が進んで介護問題が生じる可能性がある実家に対し、近居している子育て世代が、いずれ実家を支援する側に転換して、安定的な地域づくりにつながっていくことも期待されます。

少子化緩和策の試案(2)~子育て応援体制の強化

女性が働きながら子育てしやすい条件として、保育所(さらにその延長上で学童保育)は当然一つの重要な柱となってきますが、それだけにとどまらず、実家の子育てフォローが有効であることから、実家に代替しうるフォローを子育て支援施策として展開することを提案します。前述の「近居住宅の供給支援」を進めても、子育て世帯の全てが実家の近くに居住できる訳ではありませんので、こうした施策も別途必要になってきます。

具体的には、保育所が病児を預かってくれない場合は緊急避難的な預かり、早朝出勤や残業が入った場合の保育所送迎のピンチヒッターなど、様々なフォローが可能な「子育て応援隊」へ、地域の子育て経験者等に登録してもらい、必要な子育て世帯へ紹介することが考えられます。なるべく円滑に応援ができるよう、事前に応援隊と子育て世帯の見合い、縁組みを進めておくことが望ましいと思われます。

こうした趣旨の取り組みとしては、既に社会福祉協議会等がファミリーサポートセンター事業として実施している地域もありますが、フォローを受ける依頼会員に比べて、フォローを行う提供会員が不足していてマッチングが難しいと指摘されることがあるだけでなく、病児保育まで実施しているところもまだ少なく、抜本的充実が求められるところです。また、病児保育については、東京や大阪でNPOが会員制度で自宅に保育者を派遣する形の取り組みも実施中で、これらの取り組みとの連携等も含めて、地域に応じた様々なチャレンジが求められています。

少子化緩和策(3)~身近な職場の育成・誘致

女性の就業率を高めるには、通勤時間を短くすることも有効ですので、身近に女性が就業できる職場を確保することが重要です。この職場は、女性が働きやすいことが必要で、労働時間が長くないこと、子どもが病気の場合に休みやすいことなど、子育てしながら働きやすい職場が求められ、福祉産業をはじめとするコミュニティビジネス等が有力候補として想定されます。したがって、これらの産業の育成や誘致が必要で、既に取り組まれている自治体もあるとは思いますが、その位置づけに少子化緩和も加えて、抜本的に強めることが重要です。

具体的には、こうした事業の創業や転入で支援を受けたい方が事業計画を自治体に提出し、可能性のある事業については、積極的かつ多面的に支援していくことを提案します。例えば、事業計画のブラッシュアップ、公的に確保できるスペース(統廃合施設、空き店舗等)の低料金での提供、経営ノウハウ(経理、資金、法律等)の指導、協働・連携が可能なパートナーの紹介などが考えられます。

これら以外にも、共働きのバリアーを下げるための教育(例えば「男は仕事、女は家事・育児・買物」という性別役割分業論の払拭)や、独身男女の(出会いパーティではない)出会いの場の創造等も重要ですが、紙面の制約から省略します。ここで記した少子化緩和の試案については、我が社としても、いずれかの地域において、実現化にチャレンジしていきたいと思います。

注:佐々井司「子育て環境と子育て支援」(「人口問題研究69-2(2013.6,国立社会保障・人口問題研究所)」)