アルパックニュースレター164号

京阪神の「街なかマルシェ」に行こう!

~今だけ、ここだけ、私だけ~

近頃、京阪神の街なかで「マルシェ」の開催が増えつつあります。新鮮野菜や加工品を販売する直売市的なもので、公園などの広場に机を並べ、テントを張った仮設店舗です。お客はとれたての新鮮さや珍しさ、農家など販売者とのライブな対話を求めて来るようです。

近畿まち×むらプロジェクト

平成21年度から、農林水産省の広域連携共生・対流等対策交付金事業(商店街等と農山漁村の多面的連携)に関わっています(事業主体はNPO法人食と農の研究所)。この事業は、都市と農村の出会いの場をつくり、交流・連携を誘発し、お互いを活性化していこうというものです。具体的には、都市の商店街と農村の連携をベースに、京都、大阪、神戸の各都市で、近畿圏の農家等が出店するアンテナショップを開設し、ファーマーズマーケット(交流市)を定期的に開催していくもので、3年間で自立的な運営に移行することをめざしています。現在、アンテナショップは神戸市東灘区水道筋、大阪府富田林市寺内町、京都市錦市場に出店したところです。詳細はホームページをご覧ください。

http://www.agri-design.jp/machixmura/

京阪神のマルシェいろいろ

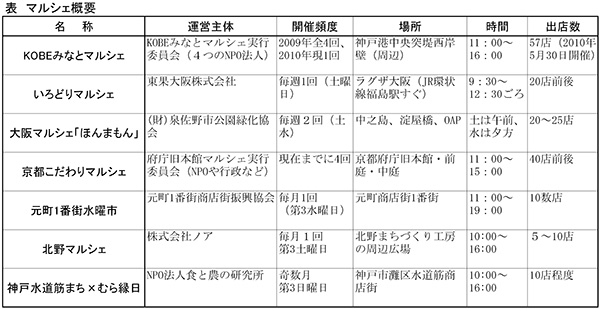

前述の取組に関連して京阪神のマルシェを取材する機会がありました。その概要を簡単に表にまとめています。

開催場所は、公園や公開空地、商店街、公共施設、埠頭などさまざまですが、いずれも開催場所側にとってマルシェの開催がメリットになるところが多くなっています。開催頻度は毎週のものもあれば、月に1回や不定期のところもあります。出店数は、少ないところで5~10店、多いところでは50店以上となっています。運営主体は、NPO、商店街、実行委員会、財団法人、市場運営会社など多様です。表の財団法人泉佐野市公園緑化協会は、公園の維持管理のみならず、農業や林業に直接携わっておられ、都市住民に農林業をPRすることをミッションの1つとされています。また、市場運営会社の株式会社東果大阪は、大阪の東部中央卸売市場を運営されている会社で、まさに市場出荷の担い手なのですが、食の多様な流通に関わることもミッションとされており、市場外流通のマルシェの運営もされているというユニークな例です。表にはありませんが、出店できる農家や農産物の基準は、マルシェによってさまざまですが、有機栽培を条件にしているところもあれば、近畿圏内での地産地消や、あるいは農家の「こだわり」を条件にしているところもあります。

|

|

表:マルシェ概要

なぜ農家は「マルシェ」に出品するのか?

「マルシェ」という言葉はもともとフランスの街なかの広場で開催される「市」のことで、近年、日本でもよく使われはじめています。類似語としての「ファーマーズマーケット」とは少しニュアンスが異なり、「おしゃれ感」や「まちなか」というイメージが漂っています。

さて「マルシェ」の役割とは何でしょうか?当然、農産物を都市に供給することがあげられますが、量的、金額的には微々たるものです。フランスのマルシェでさえ農産物流通の約3%だと言われているそうで、日本ではもっと少ないわけです。一般的に農家は、大量に収穫した農産物は、農協等を経由して市場に出荷できます。そして、市場には出しにくい少量多品目の農産物は、今や多くの農村部にある道の駅などに代表される農産物直売所で簡単に出荷できます。対して、都市(街なか)のマルシェは、農村から遠いので時間もかかるし、交通費もかかる、駐車場代もかかる、おまけに売れるかどうかわからないなど他のチャンネルと比べると決して条件がいいわけではありません。なのでマルシェに出品する農家はまだまだ少数派です。それでも出品する人がいるのはなぜなのでしょうか?

出品している農家に聞くと、「お客さんと対話したい」、「どんな人が食べているか知りたい」ということ、そして、「いつも農村にいるのでたまには都会に出てきたい、まちの空気を吸いたい」というものです。さらに試作品などを試してもらいたいといったアンテナ機能もあります。なるほど、納得ですね。その一方で、例外的に多くの品を出してがっぽり儲けていく農家もおられます。また出品者どうし(農家と加工業者)で取引がはじまったり、マルシェ周辺の飲食店への農産物の供給がはじまるなど、消費者との間だけではなく、新しい出会いがあり、そこも魅力のようです。

「マルシェ」に行くと出会いがある

一方、マルシェに行く都市住民の方はどうなのでしょう?都市住民が農産物を購入する方法は、今やいくらでもあります。スーパーマーケットはもちろんのこと、ネットショップや生協などの宅配、都市近郊農村の直売所などです。ほしいものは何でも買えます。おそらくマルシェに行く理由は、「出会い」だと思われます。掘り出し物の農産物や加工品もそうですが、農家と直接対話できるということが大きいのではないでしょうか。つくった人の顔が見える確かさや安心感も魅力かもしれません。キャッチフレーズ的に言うと「今だけ、ここだけ、私だけ」でしょうか。

マルシェ開催の効果は、何も出品する農家と都市住民のみにあるわけではありません。開催地やその周辺への波及効果もあります。ある種、集客手段としてマルシェが活用されている場合もあります。商店街と連携したり、商業施設の公開空地で開催する場合、イベントの中の1つとしてマルシェが開催される場合もあります。まちのにぎわいづくりへも役立っている訳です。

このように、農家、都市住民、まちにとって、それぞれ一定効果があるのですが、問題なのが運営側です。運営主体の収入としては、基本的には出店者からの場所代または売上額の数%という手数料です。現状の額では、継続的に運営していくことが難しい面がありますが、その額を上げると、出店者が減ります。一方、出店数を増やすと、店どうしの食い合いになり、売上が伸び悩むと言われています。さらに公園等で実施する場合は、公園や警察などへの各種手続きや利用料負担も必要になります。また、基本的に対話型の販売形式なので、1客あたりの時間が一定かかります。その対話が特徴なので、時間を短縮するとマルシェではなくなるということです。そうした面から考えると、お客さんが満足し、出店者も満足するマルシェの適正な規模があるのかもしれません。ともかく、これらを考慮しつつも、運営側も安定して継続できるような、ビジネスモデルの構築が課題だと思います。

難しいことはさておき、まずは京阪神のマルシェの体験からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

|

|

アルパックニュースレター164号・目次

ひと・まち・地域

- 水辺の文化芸術産業拠点 “Kansai Creative Factory”/大阪事務所 森脇宏

- マインド・シフトを訪ねる旅~米国中小企業政策の視察報告~/代表取締役社長 杉原五郎

- 京阪神の「街なかマルシェ」に行こう! ~今だけ、ここだけ、私だけ~/大阪事務所 原田弘之