アルパックニュースレター170号

特集「Twitterから始まった若手所員研修報告2011」

九州の元気なまちの力を吸収してきました

平成23年6月に、アルパック各事務所(京都・大阪・名古屋)に在籍する若手所員9名(環境、産業、都市・住宅計画、交通等←多分野!)で研修旅行を企画・開催しました。その内容についてご報告します。

◆視察研修のキッカケ

平成23年3月上旬、京都事務所所属の江藤と(株)よかネットの原氏の間でTwitterを通して、佐賀県佐賀市富士町の「情報化ビレッジ形成プロジェクト」に係るつぶやき合いがあり、そこからすべてが始まりました。

ポータルサイトの構築・運営から特産品開発・観光商品開発まで取り組む富士町の事例に興味を惹かれ、若手所員に研修視察の企画立案を呼びかけたことをきっかけに、富士町を中心に九州における様々な先進事例を視察する研修を実施することとなりました。

◆視察概要

今回訪れたのは、地域特性・地域課題は様々ですが、「時代の風を読みながら、持続的に、地域の課題に向き合い、魅力創出に取り組んでいる」地域です。若手所員としての視点で、視察を通して学んだこと感じたことを、今後、近畿、中部などのまちづくりに生かしていきたいと考えています。

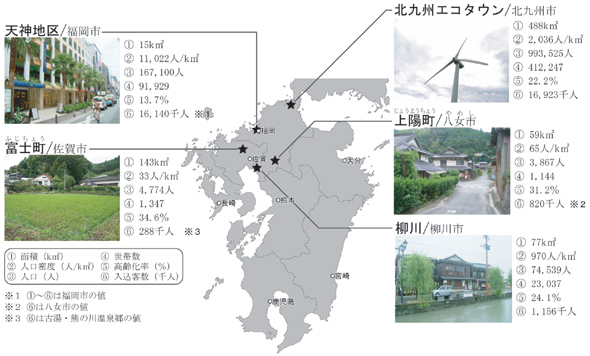

具体的な視察先は、九州最大の都心でエリアマネジメントを展開している福岡市天神地区、環境先進都市として数々のモデル事業を展開している北九州市、地域の魅力を引き出しながら持続的に事業を展開している佐賀市富士町、人口減少・高齢化の進む地域において新たな仕掛けにより相互扶助の維持に取り組んでいる八女市上陽町、掘割の残る水郷景観が暮らしの中で維持されている柳川市です。

富士町と天神地区の事例については次ページ以降に詳細に、紙面の都合上ご紹介しきれない視察の報告として上陽町、柳川市、北九州市の事例はコラム的に各担当がまとめました。

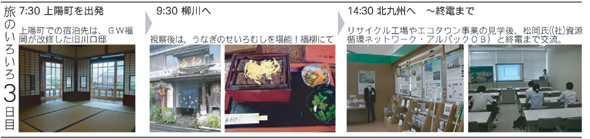

また、視察で出会ったうまいもの等も「旅のいろいろ」と題して、視察の行程に沿って、各ページの下部にてご紹介しております。

◆謝辞

今回の視察研修では(株)インビルの永田氏、NPO法人グラウンドワーク福岡(GW福岡)の大谷氏、柳川市役所の皆さん、北九州エコタウンセンターの皆さん、(株)よかネットの皆さんに、大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。

天神地区

福岡市天神地区でエリアマネジメントに取り組む、注目の「We Love 天神協議会」。その活発な取り組みの秘訣について考える。

|

|

1 天神地区のエリアマネジメント

天神地区は福岡市の商業・業務機能の中心的な集積地であり、戦後一貫して成長を続け、福岡都市圏の発展を牽引してきた。鉄道やバス路線が集中し福岡都市圏においてきわめて高い拠点性を有しており、陸・海・空の広域の交通機関も近接していることから商圏は九州全体と言われ、またアジアからの集客も展望している。

この都市の拠点となる地区において、過密による弊害とも言える交通渋滞や違法駐輪などの問題に対応するため、平成18年に地区の地権者や民間事業者を中心として「We Love 天神協議会」が発足された。

2 取り組みを推進する事業者の存在

この協議会の取り組みが着実に推し進められているのは、推進役となる主体がいるためである。

例えば西日本鉄道株式会社は、天神を拠点とする鉄道事業、バス交通事業の事業者であると同時に、一帯の不動産事業も手がけている。そのため、来街者数の動向には敏感で、人を吸い寄せ続けるまちの魅力の維持向上は大きな関心ごとになっていると考えられる。平成12年に入ってから同地区で行われるイベントなどのプロジェクトに参加し、現在では自主的な取り組みの推進役を担うに至っている。

3 具体的な取り組みを担う部会

協議会では、平成19年に「天神まちづくりカイドライン」を策定し、その目標実現に向けて具体的な取り組みを着実に積み重ねてきた。その推進のポイントとして、取り組みのテーマごとに構成されている複数のワーキング(部会、以下WG)が挙げられる。例えば、オープンカフェの実施等を通して空間の活用に取り組むWGや、交通体系のあり方や車との関係を考えるWG等がある。

興味関心のある人が集まって実践部隊としてのWGを組織しているため、フットワーク軽く着実に活動が積み重ねられていくようだ。

4 行政に求められる役割

協議会のメンバーである民間事業者がネットワークし、少しずつ力を出し合うことで、ハードな整備を含めたまちづくりも行われている。例えば、街路をイルミネーションで彩るときには、街路に面する各店舗が間口の分だけ費用を負担することで実現している。事業者にとってみれば、来街者の増加、長期的に見ればビルの空室率の低下として将来的に還元される投資である。

このような地区に対する行政に期待される役割の一つは制度面での支援である。例えば、同地区内に存在する「天神明治通り街づくり協議会」では、地区計画の策定をめざしている。ビルのオーナーが、一定のルールに沿ったまちづくりに参加すれば、容積率緩和が受けられるという仕組みづくりである。

天神地区では民間事業者による主体的な地区のマネジメントが先進的であるので、今後は行政ともそれぞれの得意分野で力を出し合って行われるコラボレーションがより一層期待される。

5 何事も小さく楽しい活動の積み重ね

取り組みを推進する事業者の存在や部会の体制、行政との役割分担からの示唆を受けたが、地域や来街者の応援を得ながら協議会の取り組みが推進力を維持しつづけている理由としては、やはり小さく楽しい取り組みの積み重ねにあるだろう。

年に一度開催される「天神 PICNIC」のような代表的なイベントの他に、街路の清掃活動や夜間のパトロール、様々なキャンペーンのデモ行進など、小規模多発的な活動がまちなかで展開されている。

これにより参加者の間につながりが再生産され、参加意欲の維持向上につながっていると考えられる。さらに、まちなかでの楽しそうな活動が来街者を刺激し、取り組みのファンを拡大し潜在的な参加者の裾野を広げているのではないだろうか。

今や目が離せない天神地区におけるエリアマネジメントの今後の展開に期待すると共に、近畿、中部のまちでも、小さく楽しい取り組みを仕掛けていきたい。

(大阪事務所/依藤)

富士町

国の緊急雇用事業終了後も事業継続するため株式会社を設立し、地域資源を活用した事業化に取り組む。人口減少時代の中山間地域における事業化モデル創出に挑戦する富士町。

|

|

1 都会に近い中山間地域におけるICTを活用した地域活性化事業

佐賀市富士町は、面積の8割を森林が占める中山間地域である。福岡市から車で1時間に位置し、高齢化が進み、人口も減少傾向にある。主要産業は建設業、農業、観光業であり、町内には良質な泉質を持つ古湯・熊の川温泉が湧き、観光客は全国的に減少する中で、横ばいを保っている。

このような過疎地域において、町民の所得向上や交流人口の増加を目標とした「情報化ビレッジ形成プロジェクト」(ICTを活用した地域活性化事業)に取り組むのが、任意団体「ふじねっと」(チームリーダー、永田靖智氏)である。(株)よかネット(担当、原啓介氏)が、同プロジェクトの運営管理を受託している。

「ふじねっと」とは、「地域情報化を通じた、富士町における暮らしの豊かさ向上」の実現に向け、様々な事業の主体となる組織である。緊急雇用事業を活用して職員を平成21年10月~平成24年3月末までの期間限定で雇用し、地域ポータルサイトの運営や特産品開発(ふじから便)、観光商品開発のほか、町内でパソコンやソーシャルメディアの使い方講座に取り組んできた。

2 「富士町ファン」づくり戦略 ~ソーシャルメディアが地域を変える!?

富士町の取り組みは、特産品開発と観光商品開発を通した「富士町ファン」づくりである。ターゲットは福岡、佐賀の健康志向・安心志向や農業・農村への高い関心を寄せる40~60代の女性である。期間限定で富士町の特産品が天神地区の大手百貨店で販売され、また体験観光の企画には富士町ファンが集まり始めている。

こうした取り組みを支えるツールの1つに、TwitterやFacebookなど「ソーシャルメディア」の活用がある。従来なら知り合うことのない方とも、これらを通してコミュニケーションが生まれ、特産品開発へのアドバイスや、新たなファンの開拓につながっている。

3 「ふじねっと」から「インビル」へ~地域に根ざした雇用の創出

緊急雇用事業を活用した取り組みから出発した富士町では、当初から新事業の立ち上げを目標として掲げ、事業終了後の展開を見据えていた。まず、70名以上の応募者から、SE、経理、農業、デザインなど当事業で求められる能力を持つ新規雇用者4名を戦略的に採用し、採用後は毎週の打ち合わせや実践を通して成長を促した。特に永田氏は過去に社内ベンチャー等に取り組まれた経験を持ち、当事業に適したリーダーシップを有していた。

事業開始後は、最初の3か月間を町民への事業説明に費やし、頻繁に地域に足を運ぶことで地域との信頼関係を築き、今では温かい声や地域内の連携が生まれている。

そして、事業終了を待たずして平成23年6月、チームリーダーの永田氏が社長として就任し、新法人(株)インビルを立ち上げた。このことにより、継続的な地域活性化の土台が出来上がった。今後は、持続可能な組織の確立、すなわち、事業収益による雇用の持続・拡大への取り組みを注視していきたい。

4 コンサルタントと地域

お話を伺う限り、原氏と永田氏による二人三脚で、幾多の困難を乗り越えてこられたのだと感じた。地域資源が豊富なだけでなく、ともに地域づくりに取り組む仲間と出逢うきっかけをくれた富士町に巡り逢えたことは、コンサルタントとして本当に幸せなことだと思う。

富士町の取り組みから中山間地域の活性化を考えると、活性化に向けた計画づくりの支援から、商品開発や販路開拓など事業化の支援に至るまでの一連の関わり合いの中で、時に自らも事業主体となることを想定し、地域の「内」(地域住民、地域資源)と、「外」(都市住民、取り組みの支援者)との関係性を構築することが重要であると感じている。

地域だけでなく自らにとっても好循環を生み出す仕組み、仕掛けを考え、提案していきたいと思う。

(京都事務所/山﨑・江藤・浅田)

中山間地域からのヒント/上陽町

NPO法人グラウンドワーク福岡(GW福岡)は、平成5年福岡県庁内での自主活動グループがきっかけとなり誕生した団体である。現在、指定管理者として上陽町にある3施設の管理・運営を行いながら、上陽町(じょうようちょう)の高齢化や過疎化への対策として、お互いの「時間」をやりとりする「タイムバンキング」の取り組みを実施している。

これにより高齢者の孤食対策や若者に地域へ興味を持ってもらうきっかけづくりを行い、皆が地域社会の中で豊かに暮らすことが出来るよう相互扶助の維持を試みている。この他にも、資金獲得および若者の雇用創出の一環として、加工製品製造会社の設立等、精力的に活動を行っている。高齢化社会の課題は、中山間地域に限らずオールドニュータウンでも大きな課題である。中山間地域での先進的な取り組みの中に、オールドニュータウン再生のヒントがあるかもしれない。

(名古屋・大阪事務所/中川・岡崎)

水郷景観とそれを守る住民の取り組み/柳川市

市内と周辺部には、まちの防御、利水、治水等を考慮して計画的に水路が張り巡らされている。生活用水として直接利用されることはないが、今なお、防火や農業用水として掘割が暮らしや生業と密接に関連している。ご存知の通り、柳川は住民による掘割の水質改善活動が盛んに行われており、関係団体により「水落ち」(掘割の水を抜いて清掃などを行う取り組み)が現在も行われている。

一方、掘割は農業用水として水質が維持されてきた側面もあり、近年の農業衰退により周辺部では水質改善の取り組みがあまり行われなくなった現状もあるという。時代が変化していく中で、暮らしや生業から生みだされ、維持されてきた景観をすべて守る必要はないのかもしれない。ただ、景観という地域固有の資源を通じて、地域に関わり、大切にしたいと思う人が一人でも増えれば地域にとって本当に価値のあるものが残っていくような気がした。

(大阪事務所/橋本)

市民に親しまれる環境への取り組み/北九州市

官営八幡製鐵所をはじめとする「ものづくり」の街として発展してきた北九州市は、公害問題解決をきっかけにして環境問題に積極的に取り組み、現在では環境モデル都市や次世代エネルギー・社会システム実証地域に認定されるなど環境に取り組む都市の代表格である。また、先進的な取り組みとあわせて、北九州エコタウンセンターというアンテナ施設を、ものづくり関連企業とともに整備し、市民の環境学習の場を提供するなど、市民への周知・啓発にも取り組んでいる。

これらの取り組みを通じて、一見、無機質とも言える響灘まで続く工場群や、その先にある風車が立ち並ぶ緑地が、海辺の風景と相まって、恋人達が語らうデートスポットになるなど、環境に関する取り組み以外にも市民との距離感が縮まり、親しみを持つ人たちが増えていくとうれしい。

(大阪事務所/羽田・武藤)

アルパックニュースレター170号・目次

特集「Twitterから始まった若手所員研修報告2011」

きんきょう

- 「長岡京 市民まちづくりセッション~20年後の環境未来へ~」が開催されました!

/京都事務所 石井努・廣部出 - 「レトロ三津浜ぱくぱくはいく」に参加しました /大阪事務所 高田剛司

- 「まちづくりの実験工場」としての南区区民まちづくり会議の活動を紹介します!

/大阪事務所 岡崎まり