アルパックニュースレター181号

地域から少子高齢化への対応を考える(その3)~出生率低下を推し進めている未婚化・晩婚化~

前々号(その1)と前号(その2)では、「女性の就業率」を切り口に、出生率を高めるには女性の就業率を高めることが有効であること、さらに女性の就業率が高い市町村は、保育サービスが用意され、身近に就業の場があり、実家の子育てフォローが比較的多いと思われることを示しました。

しかし、この出生率を巡っては、もう一つ「未婚化・晩婚化」という切り口があります。「結婚しないので子どもが生まれていない」「晩婚のため、年齢的制約から子どもが生まれていない」などの指摘があります。今号では、この「未婚化・晩婚化」を切り口に、もう少し少子化の原因を考えてみます。

出生率と強い相関がある未婚率

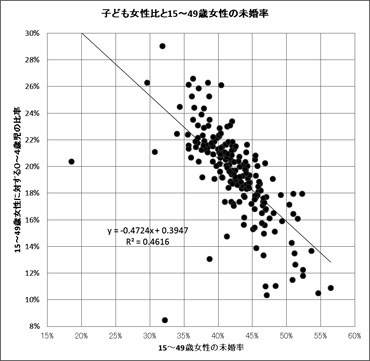

まず、関西の市町村別に15~49歳女性の未婚率(未婚者の比率、死別・離別・不詳を除く)と、子ども女性比(15~49歳の女性人口に対する0~4歳人口の比率)の相関を下図のグラフにみますと、極めて明確な相関が確認でき(相関係数R=0.68)、女性の未婚婚率が高い市町村ほど、出生率(代替指標としての子ども女性比)も低いと言えます。

資料:国勢調査(2010年)

未婚女性のライフコース意識

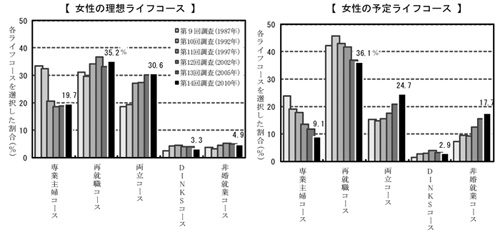

そこで次に未婚率を左右する要因を考えることとしますが、その前提として、まず未婚女性が考えるライフコース(結婚、出産・子育て、就業の組み合わせ)について、国立社会保障・人口問題研究所による「第14回出生動向基本調査 わが国独身層の結婚観と家族観」(2010年)を用いて眺めてみることにします。

この調査においては、未婚女性に対して、専業主婦コース、再就職コース、両立コース、DINKSコース、非婚就業コースと、5つのコースを示して、理想とする理想コースと、実際になりそうな予定コースを選ばせており、その結果は下図のグラフの通りです(各コースの説明は、当該グラフの注釈に記されています)。

理想とする理想コースに着目すると、最も多いのは再就職コース(35%)で、次いで両立コース(31%)、専業主婦コース(20%)、非婚就業コース(5%)、DINKSコース(3%)の順となっています。これを実際になりそうな予定コースと比べると、専業主婦コースが大きく減り(20%→9%)、両立コースも減って(31%→25%)、その分だけ非婚就業コースが増えており(5%→18%)、この理想コースと予定コースの変化に、未婚化の要因が潜んでいるように思われます。

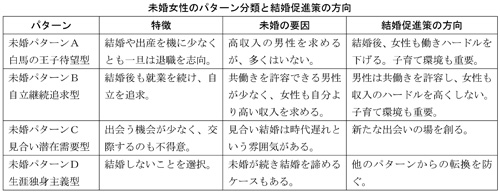

こうした未婚女性の意識を踏まえつつ、未婚問題に関する幾つかの文献を読んで私なりに結論を整理すると、どうも未婚女性には、次の4つのパターンがあるように思います。

調査別にみた、女性の理想・予定のライフコース、男性が女性に望むライフコース

出典:「第14回出生動向基本調査 わが国独身層の結婚観と家族観」(2010年、国立社会保障・人口問題研究所)

ライフコースの説明:

専業主婦コース=結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産の機会に退職し、その後は仕事を持たない

再就職コース=結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の機会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ

両立コース=結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける

DINKSコース=結婚するが子どもは持たず、仕事を一生続ける

非婚就業コース=結婚せず、仕事を一生続ける

未婚パターンA:白馬の王子待望型

前述のライフコースで再就職コースや専業主婦コースを選択する未婚女性で、それなりの収入のある男性の登場を待ち焦がれながら結婚適齢期で高収入の男性は多くはいないため、結果として未婚が続いているパターンです。

パラサイトシングルや婚活という造語を考案された山田昌弘先生(中央大教授)は、高収入の男性(白馬の王子)を求めて未婚を続けるのではなく、結婚後も女性も働いて結婚のハードルを下げることを勧めておられますが(注1)、そう勧められている対象が、このパターンAの未婚女性です。また男性側も、高収入でないので結婚できないと、勝手に諦観しているケースもあるようです。

このパターンの女性に結婚へ踏み切ってもらうには、山田先生が言われるように、男女ともに(さらに双方の親も)共働きを許容することと、女性が働きながら子育てすることが容易な環境条件を整えることが有効だと思われます。

未婚パターンB:自立継続追求型

前述のライフコースで両立コースを選択する未婚女性に対して、それを許容できる男性が限られていることと、女性側も自分より高い収入を相手に求めるケースが多いことから、ハードルが上がって、未婚が続いているパターンです。

この両立コースを選択する女性は、過去の調査を

みると顕著な増加傾向にあり、今後、さらに増加すると予想されます。この背景としては、長寿命化によって子育て後の人生が長くなり、また高学歴化も進んだことから、自分の世界を大事にし、「母として」「妻として」よりも「個人として」自立して生きたいと願う女性が増えていることが挙げらていれます(注2)。

このパターンの女性の結婚を促進するためには、男性側が(さらにその親も)共働きを許容すること、また女性側も男性の収入のハードルを高くしないこと、そして女性が働きながら子育てすることが容易な環境条件を整えることが有効だと思われます。

未婚パターンC:見合い潜在需要型

パターンAやBのような女性のライフコースとは関わりなく、男性と出会う機会が少ない女性や、男性と交際するのが不得意な女性もいます。過去、恋愛結婚より見合い結婚の方が多かった時代では、このパターンの方でも円滑に結婚に辿り着けました。しかし、最近の見合い結婚の比率は、国立社会保障・人口問題研究所による調査(注3)でみると2005~2010年で5.3%しかなく、見合い結婚は時代遅れという雰囲気があることから、見合い結婚に踏み切りにくくなっているように思われます。

このパターンの女性の結婚を支援するには、見合いに代わる出会いの場づくりが重要です。近年増えている出会いパーティも、こういう観点から位置づけることは出来ますが、ただ飲食の場を提供しているだけの現状の進め方では、その効果は疑問であり、むしろボランティアや地場産業の現場など、地域社会で若い男女が共同で活躍する場を提供し、そこから縁が生まれることを期待する声もあります(注4)。

未婚パターンD:生涯独身主義型

前述のライフコースで非婚就業コースを選択する女性もいます。ただし、このコースが理想コースより予定コースで増えているように、結婚する意思はありながら結婚できない状態が続くため結婚を諦めて、このパターンに転換していることが推察され、こうした転換を防ぐことが重要です。

就業率向上による未婚率の低下

以上のパターン別の考察を取りまとめると下表のとおりとなり、未婚率を下げて出生率を高めるには、共働きの推進(女性就業率の向上)が大きな課題であることが浮かび上がってきます。

すなわち、理想のライフコースで再就職コース、両立コース、専業主婦コースの3コースが大部分を占め(合計86%)、これに対応するパターンA(白馬の王子待望型)とパターンB(自立継続追求型)の未婚女性については、共働きを許容することで、結婚のハードルが下がり、共働きを促進するため子育て世帯を支援する条件(保育サービス、通勤時間、子育て支援等)を整えることも有効だと思われます。

この点では、前々号(その1)で、女性就業率が高いことが出生率を高める理由として、経済的余裕と精神的余裕を挙げ、専業主婦の世帯より共働き世帯の方が、子どもが多いと受け取れる論述をしましたが、訂正が必要です(調べながらの泥縄執筆で申し訳ないです)。事実、国立社会保障・人口問題研究所による調査(注3)で、妻の就業状況別の予定子ども数を多い順にみると、自営業種・家庭従業者が2.20人、無職・家事が2.19人、正規の職員が2.14人、パート・アルバイトが2.07人、派遣・嘱託・契約社員が1.93人であり、パート・アルバイトや派遣・嘱託・契約社員のような非正規雇用者を除けば、ほとんど変わらないことが示されています。したがって正しくは、共働きを許容する男女が多いと未婚率が下がり、それに伴い出生率も高まると理解すべきだと思います。

注1:例えば著書『「婚活」時代』(2008年)など

注2:例えば「子どもという価値 少子化時代の女性の心理」(2001年5月、柏木惠子、中公新書)

注3:「第14回出生動向基本調査 わが国夫婦の結婚過程と出生力」(2010年)

注4:例えば「なぜ結婚できないのか 非婚・晩婚時代の家族論」(2005年4月、菊池正憲、すばる舎)

アルパックニュースレター181号・目次

ひと・まち・地域

- 地域から少子高齢化への対応を考える(その3)~出生率低下を推し進めている未婚化・晩婚化~/代表取締役社長 森脇宏

- 「隠れキリシタンの里 千提寺さと巡り」を開催しました/地域再生デザイングループ 岡崎まり・中塚一・嶋崎雅嘉

きんきょう

- 秋のバルフェス+あべのハルカスバルin阿倍野・天王寺の開催をお手伝いしています/地域再生デザイングループ 中塚一・西村創・羽田拓也

- 西京銭湯部隊沸いてるんジャー参上!!/地域再生デザイングループ 嶋崎雅嘉

- お盆/名誉会長 三輪泰司(NPO平安京・代表理事)