アルパックニュースレター186号

「農の都」の都市計画~篠山市都市計画マスタープラン・土地利用基本計画が策定されました

平成24~25年度の2ヶ年にわたって篠山市の都市計画マスタープラン・土地利用基本計画の検討に携わり、この7月に策定されました。

篠山市はこれまでにも兵庫県緑条例による良好な田園環境の保全・形成、集落での土地利用計画の策定と住民主体の地域づくりといった、全国でも先駆的でユニークな取り組みを積み重ねてきました。その成果を基礎としながら、市としての明確な空間づくりの考え方を示したビジョンができたわけですが、一般的な計画とはちょっと異なるつくりになっています。それは、人口減少などにより都市が縮小する時代における、新しい計画論へのチャレンジでもありました。

「農」を基軸とした都市計画マスタープラン

篠山市は、市域の75%を森林が占め、盆地には農地が広がり、農業が盛んで、黒大豆などの特産品が有名です。平成21年2月に発表された「農都宣言」では「自然の気候風土に恵まれた日本一の農業の都、篠山市」を謳っており、特に秋には、多数の観光客が篠山を訪れます。

一方で、篠山市の人口は4万人強で、近年は減少傾向にあり、特に駅や市街地から遠い東部での人口減少が著しく、今後ともこの傾向が続くと予想されています。

このようなまちでの都市の姿とはどうあるべきか、たどり着いた将来像が「農の都」。「農」が培ってきた空間が営みや文化の源となり、現在の豊かで住み良い環境を支えている。この事実を認識しながら、これからも「農」を基盤にしたまちをめざそう、というものです。

身の丈に応じた形で、篠山が持っている豊かな資源を誇りにしながら、地域で暮らし続けられるまちをめざす。この考え方が計画全体に通底しているテーマであり、土地利用や都市基盤、安全・安心のまちづくりといった各方針に展開されています。随所に「農」が出てくる篠山市らしい計画ですが、都市計画法に基づくマスタープランとしてはずいぶんと思い切ったつくりになったのではと思います。

「小さな拠点」づくりを組み込んだ地域別構想

篠山市は19の旧小学校区単位でコミュニティのまとまりを形成し、各校区での地域づくり協議会が設立され、住民主体のまちの計画づくりから実践までを担っています。その方々との意見交換を参考にしながら、地形条件、都市機能の配置から19地区を4つの地域に分類し、空間づくりの指針となる地域別構想を策定しました。

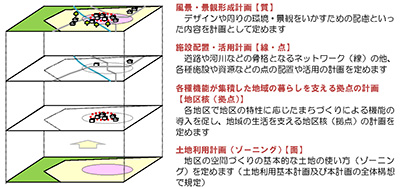

この中では、空間づくりとして「面」(土地利用計画)、「拠点」(暮らしを支える拠点の計画)、「線・点」(施設配置・活用計画)、「質」(風景・景観形成計画)の4つの段階を設け、地域別に考え方を示していますが、中でも各地域が「小さな拠点」をめざすことを位置づけた点が特徴です。

「小さな拠点」とは、人口減少・高齢化が進む中、小学校区など複数の集落が集まる地域(集落地域)において、買い物や医療・福祉などの生活サービスや地域活動を、歩いて動ける範囲でつなぎ、各集落との交通手段を確保するものです。

篠山市内では協議会やNPO等により、空き家を活用した飲食店・宿泊施設の誘致や、住民による空き家紹介サービス、さらに廃校を改装したカフェの運営などの「小さな拠点」づくりが各地で実践され、新たな住民を呼び込んでいます。さまざまな知恵を使い、外部の力も借りながら、自分たちの集落を自分たちで考え、住み続けるまちにしていく取り組みを応援するもので、まさしく縮小時代の集落のあり方を体現していると言えます。

地区における空間づくりの4つの段階の概念図

篠山らしい「小さな拠点」のイメージ例

土地利用基本条例・基本計画による「農の都」の実現

これらのビジョンを永続性を持った未来の土地利用のあり方として位置づけ、実現していくために、市独自の土地利用基本条例を制定の上、国土利用計画を組み込んだ土地利用基本計画を策定しました。

特徴としては、土地利用の6つの基本原則と8つのゾーニングを条例で謳い、その実現を担保するために、基本計画でゾーニング毎に建築物の立地基準を定めました。「農の都」たり得る重要な土地利用である森林、田園のゾーニングでは、農振農用地は原則として保全することを位置づけた上で、建てられる用途を絞ったり、立地の際でも既存宅地との隣接を条件と設定したりして、基準に適合しない場合は、条例に基づく審議会で意見を聞き、「農の都」篠山の美しい空間形成につながるものを個別判断するという仕組みも設けました。「農の都」篠山にとって、土地利用は生命線なのです。

この条例・計画は、篠山市が実践してきた計画論の一つの到達点と言えるでしょう。さらに、市全体の土地利用誘導の仕組みとあわせて、集落単位での土地利用計画づくりも並行して進んでいます。

条例に謳われた土地利用の6つの原則

これまでの取り組みがあってこその計画

住民の方々との意見交換会の中で、驚いた場面が2つあります。「土地利用」という言葉を抵抗なくすっと理解されていたこと、それと、自分たちの集落の課題を日頃から話し合い共有しており、「どうしていくのか」という議論がいきなり始まったことです。この間、地道に篠山市のまちづくりに取り組んできた住民のみなさん、その大切さを伝えてきた関係者の皆さんの努力のたまものであり、感動を覚えました。

先日は、篠山市及び篠山まちなみ保存会による「篠山城下町地区」での取り組みが評価され、平成26年度都市景観大賞の都市空間部門で「大賞(国土交通大臣賞)」を受賞されました。住民はじめ関係者の皆さんに深い敬意を表するとともに、我々としても、平成13年~16年に携わった伝統的建造物群保存地区の計画策定から今回の市全体の計画づくりに連続して携われたことを誇りに思っております。

土地利用は一日にして成らず。先人の努力を受け継ぎ、未来へと繋げていく。この姿勢がますます「農の都」篠山を磨き上げ、人の心にその美しい有り様を刻み、誇りを育むことでしょう。

「農の都」の都市空間 |

「農の都」の都市空間 |

アルパックニュースレター186号・目次

ひと・まち・地域

- 地域と共に育つ第2わらべ保育園が開園しました/建築デザインプランニンググループ 高坂憲治

- 「農の都」の都市計画~篠山市都市計画マスタープラン・土地利用基本計画が策定されました/都市・地域プランニンググループ 岡本壮平・絹原一寛・清水紀行

- アルパックセミナー 都市における『農地を活かしたまちづくり』~都市と緑・農の共生に向けて~を開催しました(その2)/都市・地域プランニンググループ 岡本壮平・絹原一寛

- 再生可能エネルギーと木材、新たなコラボレーションの取り組み紹介/環境マネジメントグループ:中川貴美子・畑中直樹・大友康博 建築プランニング・デザイングループ:三浦健史