アルパックニュースレター194号

米国のBID及びTIFによるエリアマネジメント(ミルウォーキー、シカゴ編)

近年、各地区でまちづくりや地域再生を進めて行くうえで、「エリアマネジメント」が重要なキーワードとなっています。今回9月末から10月初旬に、(公社)全国市街地再開発協会及び(一社)再開発コーディネーター協会の企画(団長小林重敬先生、副団長青山公三先生)で「米国のBIDによるエリアマネジメント」をテーマに、3都市(ミルウォーキー、シカゴ、ニューヨーク)を視察しましたので、2回に渡りその概要を報告させていただきます。

TIFで整備してBIDで維持管理する

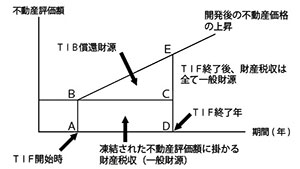

TIF(Tax Increment Financing)とは、民間投資がされず税収も増加しない荒廃地域で、市や開発公社等がTIF法という州法を根拠として、将来の租税増収を担保とする財源債により資金調達を行い、地区単位の再開発事業を行う仕組みです。

TIFの資金は、当該地区のインフラ整備(道路や公園等の整備)だけでなく、工業地域の土地利用転換に伴う地盤改良や中心市街地の歴史的建築物の改修等にも使われます。(期間は20~30年)米国では、49州とコロンビア特別区(ワシントンDC)で州法が制定されています。

図1.TIFの概念

一方BID(Business Improvement District)は、地区の不動産所有者等が、地区内の土地・建物の資産税に評価額を上乗せして支払い、その上乗せして支払った税を地区に還元して、地区の環境改善に活用する仕組みです。上乗せ分は市が税として徴収し、区域内の不動産所有者等による組織(BID組織)に還元し、行政では提供されない清掃、治安維持、道路等の維持管理などに使われています。

米国のBIDは、州法に基づき定められる特別区の一種であり1,300地区以上で設立されています。驚くべきはその事業規模で、例えばニューヨーク市のBIDでは、63団体(2012年)の内、50万ドル/年以上(120円/ドルで約6千万円/年)が27団体、100万ドル/年以上(約1億2千万円)が16団体となっています。

図2.BIDの概念(大阪市計画調整局 第1回大阪版BID制度研究会 補足資料より)

ミルウォーキーのリバーウォーク地区

ウィスコンシン州のミルウォーキー市は、シカゴから北に約150km、人口約60万人のミシガン湖に面する美しい街です。60歳以上の方々には、某ビール会社の「ミュンヘン・サッポロ・ミルウォーキー」のCMで、世界三大産地としてご記憶ある方も多いと思います。ウィスコンシン州が世界規模の小麦生産地であり、ミシガン湖の水資源、また1840年代のドイツからの大量移民により19世紀にはビール産業(ミラー等)で発展しました。また20世紀当初には重工業地帯(ハーレーダビッドソンの本社がある)として栄えましたが、1950年代以降の自動車の普及と都市のスプロール化により、アメリカの中小都市の典型的な衰退のプロセスを経ています。1980年代には中心部のインナーシティ問題が顕著化し、抜本的な活性化に取り組む必要が生じました。

ミルウォーキー川沿いは、水運都市としての古い倉庫や歴史的な建築物が立ち並んでおり、中心市街地再生のために官民連携で取り組んだ最初の地区です。

市は、遊歩道を川沿いに新規増設し、点在する歴史的建築物と公共施設、川を利用する事業を連携し、川に背を向けていた建物を川に正面を向けることを目的とした「リバーウォーク」事業の実施を決定しました。しかし、80年代の市財政は緊迫していたため、TIFとBIDの2つの制度を利用し、TIFで資金調達を行い、BID組織で事業を建設し、整備後の維持管理・運営を行うシナリオを描きます。

少しややこしいのですが、アメリカでは川に面した敷地の地権者に川の中心線から川底と護岸の所有権が認められていることから、リバーウォークは部分的に私有地に建設することになります。そのため1994年に市が川沿いにBIDを指定し、川沿いの地権者(市を含む)でリバーフロント・パートナー・シップを組織化し、BIDと一括で土地の借地契約を締結し、99年間の土地の租借権を付与、その上でBID内の評議会の下に設立した100%民間出資のリバーウォーク開発会社が私有の公共施設として建設、整備後の維持管理、イベント企画運営等を行っています。建設費は、78%を市がTIFで、22%を地権者(実際には補助金・寄付金でまかなえた為、BID徴収分は維持・管理費に回している)で負担しています。また、河川に面して建物の正面を向けさせる、24時間開放の遊歩道へのアクセス動線の整備などを誘導するため、市はデザインガイドラインを制定し、許認可制度による規制誘導を行っています。

今回視察した他のBID地区と比較すると、行政主導的な側面が強く、市が明確な地区のビジョンを設定し、TIFで財源を確保しながら、地元のBID組織が建設および管理運営を行い、市がデザインガイドラインで開発を誘導するという仕組みが成功した地区と言えます。

ミルウォーキー川沿いの約2kmのリバーウォーク |

リバーウォーク沿いの夜景 |

サードワード地区(歴史的建築物の再生)

中心市街地の南側、ミルウォーキー川の東側に広がる1846年の市誕生の際に創設された4つの区(ワード)の3番目の区として誕生したサードワード地区。古い倉庫等が立ち並ぶ地区で、地元主体で歴史的建築物のリノベーション等を行い、店舗や住宅等を誘致し地区の再生を行っています。

サードワード地区(古い倉庫等を店舗や住宅にリノベーション)

具体的なプロセスは、1976年に市と民間デベロッパーがクリアランス型再開発計画を発表した際に、地元が計画に反対し、修復型の地区再生を行うために地元組織(ヒストリック・サードワード協会(以下HTWA))を設立した事から始まります。その後1984年に連邦政府による歴史地区の登録、1986年にHTWAが倉庫の改修転用、街路空間の整備、リバーフロントの整備等を基本方針とした「サードワード地区アーバンデザインおよび開発可能性」を発表、1988年には公共空間整備(街路等)のためにTIF地区を市が指定、1989年にサードワード地区全体でBIDを設立、1997年にリバーウォーク整備のため河川沿いにTIF地区を市が指定と、連鎖型の再開発を行っています。

地区には3つの組織があり、役割分担・連携しながら総合的に事業が展開されています。

●ヒストリック・サードワード協会(HTWA)

・地区の課題や将来像を議論する「場」

・BID地区の不動産所有者全員が会員(約190名)

・理事23名(任期3年)、スタッフ4名

・予算約26万ドル/年(BIDより22万ドル)

●BID組織(BID#2)

・公共空間整備と活性化事業を実施

・理事会9名(任期3年)、スタッフ9名

・予算約111万ドル/年(評価税20万ドル、立体駐車場収入81万ドル等)

●建築審査会(ARB)

・デザインガイドラインに即して建築行為を審査

・委員9名(市2名、議会1名、HTWA6名)

・BID内での建築行為は、ARBの発行する「適正証明」の取得が必要

・歴史地区に指定されているので改修費用の20%が税額控除

BID組織は、パブリックマーケット(130万人/年の集客)の所有・運営、立体駐車場(約500台)2箇所の所有・運営、リバーウォーク(約1,640m)の事業費の3割を負担(7割はTIF)し所有・維持管理など、まさに「コミュニティ・デベロッパー」機能をもった組織として事業を展開されています。

パブリックマーケット (1階18店は地域商業者、2階はイベント会場) |

リバーウォーク沿いの倉庫を店舗・住宅等にリノベーション |

シカゴのステート・ストリート地区

シカゴは、イリノイ州のミシガン湖に面する人口約270万人のアメリカ第3番の人口規模の都市。19世紀後半から五大湖工業地帯の中心都市として発展し、摩天楼がそびえたつアメリカ型都市発祥の地とされています。アル・カポネに代表されるシカゴ・マフィア、富裕層が築いた摩天楼やアート等、貧困層が築いたブルースやジャズ等、街全体が大阪に似ていると感じられる街です。今回視察したステート・ストリートのBID組織(SSA:シカゴではSpecial Service Areaと呼ぶ)が位置するダウンタウンのLOOP地区は、実は約25年前にシカゴに行った際に、夜は一人で立ち寄らないように注意されたぐらい衰退していた地域でした。

<ステート・ストリートの影と光>

1950~60年代の自動車の普及で、シカゴのメインストリートであったステート・ストリートは交通混在を起こし、歩行者とバスのみのオープンモール化を行ったが、中心部から郊外への人口流出等によりストリートの人が寄り付かなくなりました。1990年に新しい計画づくりに着手し、1996年に地域(250以上の企業、段階、個人)の賛同を得てSSA(BID組織)を形成し、活動を展開しています。

ステート・ストリートのシカゴ劇場周辺

<シカゴ・ループ・アライアンスの特徴的な活動>

約350万ドル/年(約4億2千万円)の予算規模を持つシカゴ・ループ・アライアンスですが、特にホームレスをクリーンチームとして雇用し道路等の清掃・警備や冬の除雪を行っている(テーマパーク並みにごみが落ちていない!)やホームレスへの対応(10~20回は直接会話する)など、地区の最大の課題である美化・清掃、ホームレス問題に大きく関与しているのが現地で感じられます。また地元のアーティストによるアート・ループ等のパブリックアート、路地(アレイ)や空き床を活用したサプライズなイベントなど、都心での暮らしを楽しみながら来街者の増加、民間投資の誘発、不動産価値の向上にも寄与させている試みに、スタッフのセンスの良さと街を再生させたいという意気込みを感じます。

横の路地(アレイ)もクリーンチームが清掃 |

歴史的建築物を改修し大学を誘致 |

光と音のインスタレーション(ライティングスケープ) |

シカゴでは巨大なパブリックアートが観光スポットに |

<セントラル・ループ・TIF-歴史的建築物の再生>

市は1984年(1997年に地区を追加)より、老朽化して空室率が高い歴史的な建物のホテルや住宅等へのリノベーション、劇場や文化施設、歴史的な商業施設の改修、地域の交通施設、オープンスペースの改善等にTIF制度を導入しています。

1997~2008年のTIF総額が約7.7億ドル(約920億円)、内、歴史的建築物の買収等に約2.8億ドル、歴史的建築物の改修等に約2.0億ドル、公共空間(道路・公園等)の整備・改修等に約1.9億ドルと、TIFによる歴史的建築物の利活用にかなり力を入れているのが分かります。シカゴ派を代表するリアイランスビルも外壁が劣化していたのを、TIFを活用し約1千万ドルで外壁補修等を行い、1ドルで民間デベロッパーに譲渡し、ホテルとして再活用していると聞きました。耐震基準の違いはありますが、大阪でも近代建築物を時代のニーズに合わせて利活用していくことが望まれます。

また、歴史的建築物を改修し、大学をLOOP地区に誘致(現在19大学、約6万人の学生数)することで、周辺の建物の学生寮への改修、生活サービスや飲食店等の立地、さらに親や知り合いがシカゴ観光がてらにLOOP地区の寮を訪れて周辺のホテルや飲食でお金を落とす等、歴史的建築物等の空いている床に大学を誘致する施策が効果的に働いていることを肌で感じました。(次回は、ニューヨーク編を紹介します)

【参考文献】

・BID制度を活用した市街地の活性化(京都府立大学名誉教授 青山公三)

・米国における地域自立型まちづくりのためのBID、TIF制度について(土地総合研究所)

・公有地活用の海外事例等調査(国土交通省)

・米国の中心市街地再生(工学院大学准教授 遠藤新)

アルパックニュースレター194号・目次

ひと・まち・地域

- 米国のBID及びTIFによるエリアマネジメント(ミルウォーキー、シカゴ編)/取締役大阪事務所長 中塚一

- 舞鶴引揚記念館がリニューアルオープンしました/建築プランニングデザイングループ 三浦健史

- 地域から少子高齢化への対応を考える(その12)~北海道で人口が増えている自治体の増加要因を考える(2)~/代表取締役社長 森脇宏

アルパックチーム紹介「地域産業イノベーショングループ ソーシャル・デザインチーム」

きんきょう

- 3.11東日本大震災後の復興まちづくり~現状と関西にとっての課題/代表取締役会長 杉原五郎

- 東北フードツーリズムセミナー「東北発未来行き-魅惑の料理・三鉄巡り-」を開催しました!!地域産業イノベーショングループ/高田剛司・片野直子

- 「市町村の人口減少に抗するために」というタイトルで講演しました 代表取締役社長/森脇宏