アルパックニュースレター194号

舞鶴引揚記念館がリニューアルオープンしました

京都府舞鶴市の舞鶴引揚記念館が、さる9月28日にリニューアルオープンしました。アルパックは、建物の増築及び改修の設計と工事監理を担当しました。

戦後の引揚港は日本各地にありますが、舞鶴港の特徴としては、引揚者全体の約1割にあたる約66万人が上陸し、うち約46万人が旧ソ連領からの帰還であったこと、1945年から58年の最後の引揚までその役目を担い、1950年以降は日本で唯一の引揚港であったこと、などが挙げられます。舞鶴引揚記念館は1988年に建てられましたが、20年以上が経って、建物や展示備品の老朽化、機能上の不具合が目立つようになり、全面的なリニューアルに至りました。

リニューアルの特徴

来館者の方々の満足度を上げることを目的とし、動線の工夫、館内の快適性向上と機能充実、わかりやすい展示のための改修を行いました。

舞鶴引揚記念館へは多くの方が自家用車や観光バスで来られます。年配の方も多いため、駐車場から近い位置に建物の入口を新設しました。また館内の動線もシンプルに分りやすく変えています。

館内の入口ロビーや喫茶スペースも広くなりましたので、ゆったりと見学できるようになりました。またセミナールームの新設により、団体の方々への案内や研修ができるようになりました。貴重な資料の閲覧ができるスペースにもなっており、展示に関わる講座など、より多彩な運営に対応できる施設となりました。

展示については、トータルメディア研究所が担当されました。テーマごとに明快に整理され、展示物への説明も充実しました。タッチパネル等メディア機器による解説も設けられ、全体としてバランスよく、わかりやすい展示となりました。

入口側外観

貴重な所蔵資料と世界記憶遺産登録

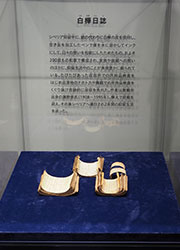

オープンして間もない10月10日未明、舞鶴引揚記念館の所蔵する関連資料「舞鶴への生還」がユネスコの世界記憶遺産に登録されることが決まり、新聞各紙やテレビで大々的に報道されました。貴重な資料ばかりですが、中でも白樺日誌は有名です。ソ連兵に見つかったら没収はもちろん命の危険もある中で、白樺の木の皮に、家族や故郷への想い、過酷なシベリア抑留生活などを和歌にして綴られたものです。ほかに現地で使われていた道具や服なども展示されており、実物の迫力は一見の価値があります。舞鶴引揚記念館では、語り部の方々の話を聞きながら展示を見ることができるので、より詳しい背景を知ることもできます。

白樺日誌

入口ロビー |

展示室 |

記憶の継承のために

ある年代以上の方は、舞鶴、引揚といえば「岸壁の母」が思い浮かぶかもしれません。消息がわからない息子の帰還を信じて岸壁で待ち続けた端野いせさんという女性をモデルにした歌で、のちに映画化もされ、どちらも大ヒットしたようです。日本中が引揚ということを共有していた時代でした。

現在、若い世代では引揚ということばの意味自体を知らない人も多いとのことで、記憶の継承がますます重要になっています。これまでの来館者は、直接引揚を体験された方と親族、団体旅行の方々、平和学習で来館する小学生の団体が多かったということでしたが、世界記憶遺産登録により、幅広い方々の来訪が期待されます。このたびのリニューアルでより親しみやすい展示となり、一層の理解が広がることを願います。

今年は戦後70年という節目の年でもあり、戦争について考える機会も多くありました。戦争の悲惨さには多くの面があり、舞鶴引揚記念館は引揚とその背景を知り学ぶことのできる貴重な場所です。建物の裏手の丘の上の展望台からは、引揚船が着き、引揚者の方々が上陸された光景が、眼下に偲ばれます。ぜひ一度訪れてみてください。

<舞鶴引揚記念館>

住所:京都府舞鶴市字平1584 引揚記念公園内

電話:0773-68-0836

ホームページ:

舞鶴引揚記念館ホームページ

展示室への導入部であるタイムトンネル

アルパックニュースレター194号・目次

ひと・まち・地域

- 米国のBID及びTIFによるエリアマネジメント(ミルウォーキー、シカゴ編)/取締役大阪事務所長 中塚一

- 舞鶴引揚記念館がリニューアルオープンしました/建築プランニングデザイングループ 三浦健史

- 地域から少子高齢化への対応を考える(その12)~北海道で人口が増えている自治体の増加要因を考える(2)~/代表取締役社長 森脇宏

アルパックチーム紹介「地域産業イノベーショングループ ソーシャル・デザインチーム」

きんきょう

- 3.11東日本大震災後の復興まちづくり~現状と関西にとっての課題/代表取締役会長 杉原五郎

- 東北フードツーリズムセミナー「東北発未来行き-魅惑の料理・三鉄巡り-」を開催しました!!地域産業イノベーショングループ/高田剛司・片野直子

- 「市町村の人口減少に抗するために」というタイトルで講演しました 代表取締役社長/森脇宏