アルパックニュースレター194号

地域から少子高齢化への対応を考えるその13~北海道で人口が増えている自治体の増加要因を考える(2)~

前号では北海道で人口増と社会増がある3町(ニセコ町、東川町、芽室町)を取り上げ、年齢階層別にみて、それぞれの特徴を確認しました。今号では、このうち、「若い子育て世代が中心の転入」があるニセコ町に着目し、その要因等について考察していきます。

ニセコ町の人口推移

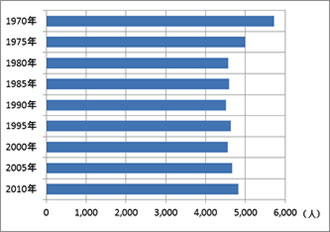

まず、ニセコ町の過去40年ほどの人口推移を確認すると、図1に示すように、1990年まで人口減少が続き、その後、若干の足踏みがあったのち2000年頃から、増加に転じています。したがって、2000年頃から現在の人口増加の要因が機能し始めたと推察されます。

図1.ニセコ町の人口推移 資料:国政調査(各年)

ニセコ町の人口増加については、従来から各方面で解説されていて、前号でも触れた「地方消滅」(中公新書)では、概略、次のように記されています。すなわち、「従来、スキー場としての知名度は高かったが、2000年代にパウダースキーに人気が集まり、外国からの観光入り込みや投資が盛んになり、さらにラフティングなど、夏のスポーツの事業化によって、通年型リゾートに変貌した。こうして、起業と雇用の場が生まれている。」とあります。この内容は、上述の人口増加が2000年頃から始まっている実態と符丁が合っており、リゾート振興が重要な役割を果たしてきたことが確認できます。

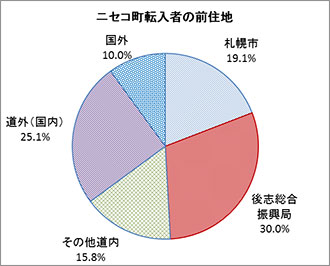

なお、ニセコ町への転入者の前住地を整理すると、図2のようにニセコ町周辺地域である後志(しりべし)総合振興局内からの転入者は3割にとどまっており、北海道外(国内)からが25%、国外からが1割と、全体的に遠方からの転入者が多くを占めています。ニセコ町の広域的なブランド効果と言えそうです。

図2.ニセコ町転入者の前住地 資料:国政調査(2010年)

産業面からみた人口増加要因

リゾート振興が人口増加要因になっていることをデータで確認するため、表1に示すように、ニセコ町の男性の産業別就業構成を整理しました。

表1.ニセコ町における男性の産業別就業構成 資料:国政調査(2010年)

これによると、リゾート関連の「M.宿泊業、飲食サービス業」と「N.生活関連サービス業、娯楽業」の構成比は、北海道全体の構成比に比べて明確に高くなっています。こうしたリゾート関連産業の集積が、ニセコ町の産業をリードするとともに、人口増を牽引してきたことが読み取れます。

同時に、この表で確認できることがもう一つあります。それは農業の構成比の高さであり、北海道全体の構成比に比べても著しく高くなっています。ニセコ町の持続可能性は、リゾート関連産業だけに支えられている訳ではなく、農業も何らかの役割を果たしている可能性が考えられ、さらに踏み込んで考察してみます。

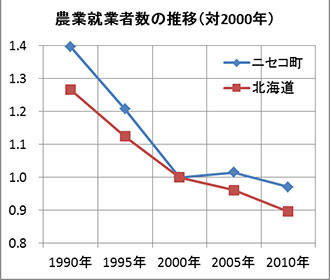

まず、ニセコ町における農業就業者数の推移を、北海道全体と比較すると図3のとおりで、2000年まではニセコ町の農業就業者数は北海道全体より減少傾向が強かったものの、2000年から持ち直し、横ばい状況を示しています。したがって、ニセコ町の農業については、この間の人口増加の受け皿になったとまでは言えないかも知れませんが、少なくとも人口減少を食い止める役割を果たしてきたとは言えそうです。

図3.農業就業者数の推移(対2000年) 資料:国政調査(2010年)

こうしたニセコ町農業の活力要因については、ニセコ地域の産業を分析した報告書「ニセコ地域におけるビジネス戦略の成功の鍵」(河西邦人、札幌学院大学経営論集、2009年8月)を参考に考察することができます。この報告書では、ニセコ地域における企業へのヒアリング調査(多様な業種の22社)が行われており、その記録から、農業と他産業との連携を読み取ることができます。ニセコ町内の食品加工事業者(2社)、飲食店(1社)、ホテル(1社)にヒアリングしたところ、いずれも地元の原材料にこだわって、消費者、宿泊者に提供しているようです。また、ニセコ町の道の駅で直売会が創業しており、ニセコ町の知名度もあって売り上げ好調で、2008年時点で60軒の農家が参加し、年間2億8千万円を売り上げています。この売り上げは1軒平均で約470万円ですので、農家経営を支える重要な役割を果たしています。

こうして、ニセコ町のリゾート関連産業との連携や、ブランド活用によって、ニセコ農業の活力が維持されているようです。

ニセコ町の移住促進策

ニセコ町の人口増加は、以上の産業面での要因に加えて、ニセコ町の官民による移住促進策も一因と考えられます。

ニセコ町のホームページのトップページには、「移住をお考えの方」というアイコンが配置されており、クリックするとニセコ町の紹介や移住希望者に必要な各種情報が掲載されています。各種情報として、民間不動産事業者の紹介もあれば、役場内の相談窓口も設置されており、ニセコ町の主体的な取り組みと、民間事業者との連携姿勢が示されています。こうしたホームページについて、後志総合振興局内20市町村と比べると、同様の発信をしているのが4市町のみで、しかもその内容やわかりやすさは、主観的評価となりますが、ニセコ町が最も工夫されていると思われます。

考察のまとめ

以上の考察から、ニセコ町の人口増加要因は、次の3点に集約できそうです。

第一には、通年型リゾート地としての発展であり、リゾート関連産業の集積が、就業人口の増加をもたらし、転入人口を受け入れています。またこのリゾート地としての高い知名度が、地域ブランドを醸成し、次の第二・第三の要因にもつながっています。

第二には、リゾート産業や地域ブランドを活用した農業の取り組みです。リゾート客に提供する食事の材料だけでなく、ニセコ町のブランドを活かした販売が農家経営を支え、リゾート関連産業に次ぐ農業就業者数を抱え、人口減を食い止めていると思われます。

第三には、官民共同の移住促進策で、地域ブランドも相まって効果を発揮し、海外を含む遠方から転入者を呼び込んでいると推察されます。

アルパックニュースレター194号・目次

ひと・まち・地域

- 米国のBID及びTIFによるエリアマネジメント(ミルウォーキー、シカゴ編)/取締役大阪事務所長 中塚一

- 舞鶴引揚記念館がリニューアルオープンしました/建築プランニングデザイングループ 三浦健史

- 地域から少子高齢化への対応を考える(その12)~北海道で人口が増えている自治体の増加要因を考える(2)~/代表取締役社長 森脇宏

アルパックチーム紹介「地域産業イノベーショングループ ソーシャル・デザインチーム」

きんきょう

- 3.11東日本大震災後の復興まちづくり~現状と関西にとっての課題/代表取締役会長 杉原五郎

- 東北フードツーリズムセミナー「東北発未来行き-魅惑の料理・三鉄巡り-」を開催しました!!地域産業イノベーショングループ/高田剛司・片野直子

- 「市町村の人口減少に抗するために」というタイトルで講演しました 代表取締役社長/森脇宏