アルパックニュースレター196号

地域から少子高齢化への対応を考えるその15

~北海道で人口が増えている芽室町の増加要因を考える~

今号では、北海道で人口が増えている自治体のうち、ファミリー層などの転入がみられる芽室町に着目し、その要因等について考察します。

芽室町の人口増加の特徴

(1995年頃から再増加)

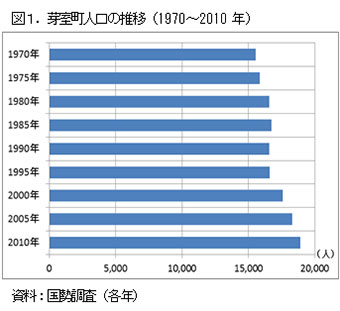

芽室町における人口動向を1970年からの40年間でみると図1のとおりです。1985年まで順調に増加し、1990年から1995年にかけて一旦足踏みし、その後、再び増加に転じています。したがって、1995年頃から現在の人口増加の要因が機能し始めたと推察されます。

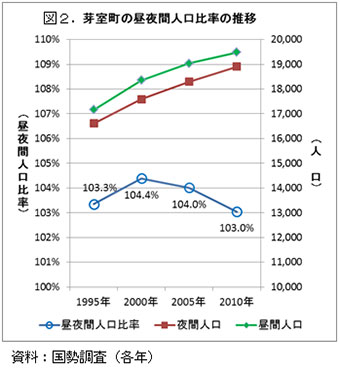

なお、芽室町の企画部局への電話ヒアリングでは、この人口増加は、住宅開発による人口増加(隣接する帯広市からの移住)が中心で、住宅開発が一段落したため、2010年以降は人口増がないと言われていました。住民基本台帳の人口をみると、確かに2010年から僅かに減少する傾向がみられます。しかし、2010年頃までの人口増が住宅開発によって進んだだけなら、昼夜間人口比率(昼間人口÷夜間人口)は下がるはずですが、実態は異なるため、この点について次に考察します。

(昼夜間人口比率)

人口が再び増加し始めた1995年以降の昼夜間人口比率等を図2にみると、一貫して100%を越えています。また、1995年から2000年にかけて、この比率が一旦上昇した上で、2000年以降は低下傾向が続いていますが、2010年段階でも1995年の水準は維持しています。さらに、昼間人口も増加を続けているため、この間の人口増加が、隣接する帯広市(人口約17万人)の単なるベッドタウン化によるものではないことが示されていると思います。

産業面からみた人口増加要因

(従業者数の推移)

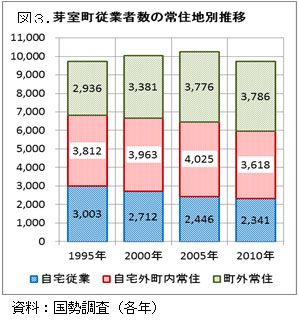

昼間人口が増加していますので、芽室町で従業する就業者数の推移をみると図3のとおりです。1995年から2005年までは増加していますが、2010年には反転減少し、1995年の水準に戻っています。

ただし、その従業者の常住地をみると、自宅従業が一貫して減少し、自宅外の町内常住は従業者合計と同様の傾向であり、町外常住(町外からの流入)に限れば増加が続いています。すなわち、昼間人口の増加は町外からの流入増を中心に生じており、町内常住者就業者の減少は、昼間人口への影響が少ないことから、退職が中心(町外への転職が少ない)と推察されます。

(主要産業)

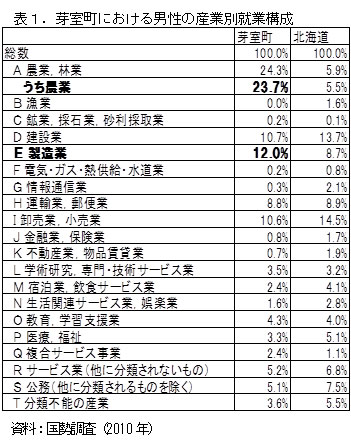

人口増加要因を産業面から考察するため、芽室町の男性の産業別就業者数の構成比を表1のように整理しました。これによると、「A.農業、林業」と「E.製造業」の構成比は、北海道全体の構成比に比べて明確に高くなっており、これら産業が人口増加に寄与している可能性が考えられます。

(農業の特徴)

そこで、芽室町における農業の特徴を芽室町のホームページで確認すると、「肥沃な大地と気候条件に恵まれ、芽室町の農業は畑作を中心とした大規模経営を行っています」「芽室町を代表する小麦、馬鈴しょ、小豆、てん菜、スイートコーンなどは、同時に北海道を代表する作物でもあります」と紹介されています。

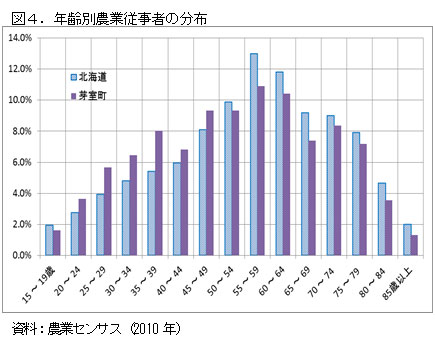

また、年齢別の農業従事者の構成比を、北海道全体と比較すると図4のとおりで、北海道全体に比べると若い世代の構成比が高くなっています。特に、20~49歳という青年から壮年の年齢階層では、明確に芽室町の方が高くなっています。農家の後継者がUターンで戻っている可能性がうかがえます。

(製造業の特徴)

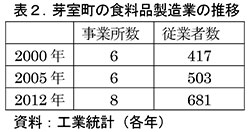

一方、農業と並ぶ主要産業である製造業について、業種別に従業者数を把握すると、次頁の図5のとおりで、食料品製造業が約6割と圧倒的な集積を示しています。立地企業の固有名詞で確認すると、明治十勝チーズ館(旧明治乳業)、日本罐詰(キューピーのスイートコーン)、北海道クノール食品(味の素グループ)、ニチロ畜産、カルビーポテト、日本甜菜製糖、コスモ食品等が挙げられ、町内の主要な農産物を原材料としていると推察される加工産業が大部分です。すなわち、芽室町の食料品製造業は、芽室町の農業と密接に連携し、輸送負担力の弱い農産品を近場で確保できるために立地しているという仮説が考えられます。これを農業の側からみると、単なる農業生産地ではなく、地元の食料品製造業に納品することで、安定的な売り上げが確保でき、これが芽室町農業の発展を支えていると評価することができ、農業と製造業の“WinWin”の関係が築かれている、と言えそうです。

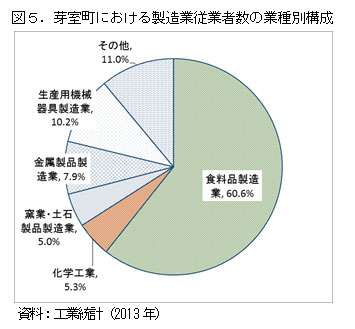

また、食料品製造業の事業所数と従業者数の推移を表2に確認すると、この間に従業者数は着実に増えており、新たな事業所の立地もみられるため、この食料品製造業が芽室町人口の大きな増加要因になっていると考えられます。しかも、上記のように農業の持続可能性までも支えており、芽室町における食料品製造業の役割は極めて大きいと言えます。

さらに、芽室町では積極的に芽室東工業団地を整備するなど、これらの食料品製造業や、関連産業(ex.物流関係)などの立地を促進してきたことも効果を発揮していると思われます。

芽室町の移住・定住促進策

芽室町の人口増加については、芽室町の移住促進策も重要な役割を果たしていると考えられます。これは、夜間人口が増えていても、町内に常住し従業する就業者数が減少していることから、町外へ通勤する就業者数が増えており、その多くは既に町外(帯広市等)に通勤していた方が、芽室町に転入してきたと推察されるためです。こうした転入者を町内へ呼び込めたのは、芽室町の移住・定住促進策の効果と考えられ、前述の芽室町への電話ヒアリングとも符丁が合います。

芽室町のホームページのトップページには、「めむろ移住・定住ガイド」というアイコンが配置されており、クリックすると芽室町の紹介や移住希望者に必要な各種情報が掲載され、さらに同じくトップページの「めむろ土地・住宅情報」というアイコンをクリックすると、民間事業者が提供する土地や住宅の具体情報が掲載されています。

立地企業による評価

人口増と産業との関係については、芽室町への電話ヒアリングでは言及されず、データでしか読み取れなかったため、芽室町に立地している某メーカーの現地責任者の方からお話を伺いました。その内容は、次の3点に集約することができ、データから考察してきた内容が確認できたと思います。

まず立地の決め手は、原材料の農産物が入手できること、しかも十勝農業のように大規模であることが重要で、一定の質と量の農産物の供給があると工場も提携しやすく、他社も同様だろうと言われていました。

また、食料品製造業の立地に伴って、周辺には冷凍倉庫の温度管理センサーや物流などの関連産業も立地しているようです。

さらに、最近お会いする農家の方々は、少しずつ若返っている印象はある、と言われていました。おそらく、農家の後継ぎへと、担い手が入れ替わっているのだろうと推察されていました。

考察のまとめ

以上の考察から、芽室町の人口増加要因としては、第一には食料品製造業と農業との密接な連携、第二には積極的な移住促進策だと考えられます。特に、農業と製造業の連携モデルは、全国の先進事例だと考えられます。

ただし、課題もありそうです。それは、人口増加のエンジンが企業立地と住宅開発であることから、このエンジンが止まると、人口が伸び悩むことです。そういう持続性の面での課題はありますが、他の人口減少自治体からみると、贅沢な悩みかもしれません。

アルパックニュースレター196号・目次

ひと・まち・地域

- 御堂筋の道路空間再編、始まる。~世界の観光客が闊歩するメインストリートに向けて~/絹原一寛・中井翔太・中塚一・羽田拓也

- 地域から少子高齢化への対応を考えるその15~北海道で人口が増えている芽室町の増加要因を考える~/森脇宏

- 「小阪ママっコラボ事業」 ~子育てママと大学や地域がコラボして、キッズファースト商店街実現をめざします!~/絹原一寛・片野直子