アルパックニュースレター185号

「生駒らしい景観」の本質に迫る計画づくり~生駒市景観形成基本計画が策定されました」

奈良県の北西に位置する緑豊かな住宅都市・生駒市。平成23~25年度の3ヶ年にわたり「生駒市景観形成基本計画」の策定に関わりましたのでご紹介します。

「生駒らしい景観」を突き詰める

「○○らしい景観とは?」景観を考えていくにあたり必ず出てくるこの命題。景観法の制定後(あるいはそれ以前から)、規制的基準を定めて建築物を誘導することが景観施策の主要な柱の一つになっています。そもそも「なぜ景観を考えなければならないのか」「どのような景観が大切なのか」を理解しなければ、質の高い景観形成にはつながりません。そこで、この計画では「生駒らしい景観」について徹底的に考え、議論を重ねることとしました。

一般の人にも読んでもらえる生駒らしい景観

冒頭の章では、景観の背景にある歴史や人々の暮らし、生業、そこに息づく思い出などについてのエピソードを生駒に愛着を持つ市民や事業者の方々にお聞きしつつ、生駒らしい景観の特性を「地勢」「地域性」「暮らし」という3つの切り口から読み解きました。「一般の人にも読んでいただけるものに」という思いから、編集の仕事に携わっておられる市民のご協力も頂いて、読み物としても面白い内容になりました。

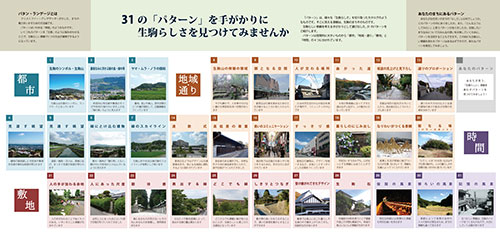

パタン・ランゲージによる生駒らしさ

本計画ではクリストファー・アレグサンダーが提唱した「パタン・ランゲージ」という手法を用いています。これは人々が「心地よい」と感じる環境の質(アレグザンダーはこれを「無名の質」と呼んでいます)をパタンとして抽出し、それらを組み合わせることで環境や空間をつくっていく手法です。先だってこの手法を使った計画をつくっていた神奈川県真鶴町などの例も参考にしながら、「生駒らしい景観」を構成する31のパターンを見いだしました。

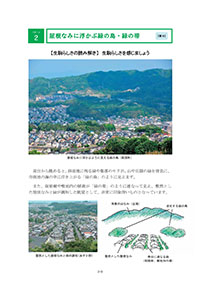

生駒らしさを読み解く |

生駒らしさを読み解く |

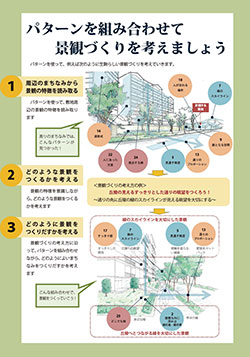

それぞれのパターンの中にある生駒らしさを写真やスケッチによって解説し、それを活かしてどのようなことに取り組んでいけば良いのかを示しています。これらのパターンを単語として文章のように組み合わせてデザインすれば生駒らしい景観づくりが実現できるというしかけです。その道筋をいくつかの計画例として解説しています。

生駒らしい景観のパターン |

生駒らしい景観のパターン |

◆難産の末に生まれた計画(絹原一寛)

この計画ができるまで、3年間にわたり延べ18回の会議を開催してきました。特に「パタン・ランゲージ」の部分は難産で、この部分だけでデザイン分科会を7回開催するという大変密度の濃い検討で、参画頂いた学識経験者の方々にも同じ問題意識からご尽力頂き、また市の担当者とも再三にわたる検討の場を持ち、ここまで到達しました。

近年は計画策定の期間も短くなり、じっくりと取り組むことが少なくなっていますが、これだけ腰を据えて景観に向き合い生まれたがゆえ、他にはないユニークな計画になっていると思います。長期にわたりご支援頂いた方々に感謝する次第です。

市民委員の方からは「パタン・ランゲージで示した章の内容に感動した。こんなふうにオーダーメイドの生駒を読み解けるガイドブックはほかにはない。小学校でも高学年になると生駒市のことを勉強するので、教材としても使って欲しい。もっと景観を身近に考える機会になる」という言葉を頂きました。

「生駒らしい景観」を見いだして終わりではなく、この計画をどう使いこなしていくのか、が問われています。もちろん31個のパターンで完結するものではありません。この計画を通じて生駒のまちをより深く見つめる、そんな人が増えれば、基準や規制と言わなくても、自ずと生駒らしい景観が育まれるのではないかと期待しています。

生駒らしい景観の31のパターン

◆読み解きで見えてきた、奥深い生駒の魅力(依藤 光代)

生駒市は、ニュータウン開発が進み人口が急増した「ベッドタウン」というイメージがあります。しかしよくよく見れば、生駒山と矢田丘陵に囲まれた「生駒谷」には、昔ながらの集落があり、農地が広がり、今も心地の良い生活の場となっています。また地域の人から大切にされている「モリさん」(樹林)があちらこちらに点在し、景観にメリハリを与えています。

そんな生駒市の景観の「ちょっといいところ」を、「パタン・ランゲージ」の手法を使って丁寧に掘り起こしていきました。すると、生駒の景観がとてもユニークだということが明らかになってきました。計画の中でも紹介していますが、農家建築を主に手がける生駒の大工さんのお話で、棟梁が地形や方角、習わしなどを理解し、家屋に反映しているので二つとない家ができること、一方で、生駒の民家には配置や間取りには共通点があり、いずれもその土地の条件にあわせて理にかなったものであること、を教えてもらいました。民家一つ一つを建てる際でも、丁寧にその土地の景観を読む作法が実践されていたことを裏付けるものです。

この生駒の景観の味わい深さを多くの市民に気付いてもらい、「生駒らしい景観」として磨いていってもらいたいと思います。

パターンを使った生駒らしい景観形成

◆使い勝手を高めた「パタン・ランゲージ」(坂井信行)

もともと「パタン・ランゲージ」は設計者向けの環境創造の手法として開発されました。「美の基準」(真鶴町)も「川越一番街 町づくり規範」(川越市)も、主に作り手が使うことを想定してつくられています。今回の取り組みもそこから出発しました。

事務局が生駒らしい景観のパターンを初めて会議にお示しした時、市民委員の方からこんな発言がありました。「これは私たちが生駒の景観を理解するのに使えると思う。」今から考えると、この発言は事務局に対して少なからぬインパクトを与えたと思います。「パタン・ランゲージは作り手だけでなく、それを享受する側にも役に立つものなのだ!」

より良い景観形成のためには、まずは身の周りの景観に目をむけ、理解することが必要になります。計画づくりの中で、パターンを生駒の景観を理解するための手引きにしようというコンセプトへと向かったのはむしろ自然なことでした。

もう一つ、専門家である設計者にとっても「パタン・ランゲージ」を使いこなすのは意外に難しいものです。それも乗り越えたかった点です。パターンの使い方を具体例として示したのはそのためです。実はこの部分が一番大変で、それが難産になった要因でもあったのです。

この計画は、いわば使い勝手を高めた「パタン・ランゲージ」と言えるかもしれません。

生駒市景観形成基本計画の全文をぜひホームページでご覧ください。

http://www.city.ikoma.lg.jp/keikan_masterplan/index.html

アルパックニュースレター185号・目次

ひと・まち・地域

- 「生駒らしい景観」の本質に迫る計画づくり~生駒市景観形成基本計画が策定されました/都市・地域プランニンググループ 坂井信行・絹原一寛・依藤光代

- アルパックセミナー 都市における『農地を活かしたまちづくり』~都市と緑・農の共生に向けて~を開催しました(その1)/都市・地域プランニンググループ 岡本壮平・絹原一寛

- 地域の活性化×自分たちも楽しむ仕事=よい仕事?~平成25年度の業務4本から~/地域産業イノベーショングループ 原田弘之・武藤健司

きんきょう

- 生駒に新たな賑わいスポット「ベルテラスいこま」がオープンしました/地域再生デザイングループ 羽田拓也

- 西京銭湯部隊沸いてるんジャーの冊子ができました。

- 新人紹介/都市・地域プランニンググループ 松下藍子・中井翔太