アルパックニュースレター185号

地域の活性化×自分たちも楽しむ仕事=よい仕事? ~平成25年度の業務4本から~

できました!住民出演型の地域プロモーション動画-大阪市住吉区「来てよし 観てよし 住吉区」-

「たら~らら~♪♪ここは大阪 住吉区…」懐かしい感じのメロディで始まり、チンチン電車が走る情景、住吉大社の参道、住吉長屋の佇まい、大和川の夕陽が続き、タイトルとして「来てよし 観てよし 住吉区」。平成25年度、大阪市住吉区から受託した観光産業振興調査業務の中で、(株)バード・デザインハウスの協力を得て動画を作成しました。観光集客都市ではない住吉区が、観光の取組を進めるにあたり、住民の方が誇りに思う魅力を集め、それを区内外に発信していくためのツールです。巫女さん、住職さん、郵便局の職員、地域活動の方、お祭りの実行委員会の方、大学生など20名以上の住民の方が登場し、住吉大社、熊野街道、万代池、大阪市立大学、商店街などの住吉区の魅力を親しみを込めて紹介していきます。それを1つの音楽にのせてかっこよく5分程度にまとめました。まずはYou Tubeでご覧ください。

【参考】来てよし 観てよし 住みよし区

http://www.youtube.com/watch?v=FSn1-rOJBow

「来てよし 観てよし 住吉区」DVD

「来てよし 観てよし 住吉区」

茨木のスイーツ店を食べ尽くせ!-茨木おいもスイーツフェア-

平成25年度秋、大阪府茨木市主催の「茨木おいもスイーツフェア2013~秋だもん!さつまいも」の企画実施に関わりました。11月9日~12月1日の約3週間のスイーツラリーがメインイベントです。洋菓子店、和菓子店、カフェなど27店の茨木市内のスイーツ店が、茨木産さつまいもを使ったオリジナルスイーツを開発し、それを食べ歩くのです。期間中の当該商品の販売数は6,000超、全店制覇が23名、10店制覇も69名とスイーツ猛者が相次ぎました。参加者からは「新しい店を開拓できてよかった」「スイーツのマップが手に入ってよかった」、お店からは「新商品開発や従業員のモチベーションアップにつながった」など喜びの声も上がっています。

さて、なぜ茨木で「さつまいも」なのでしょうか?茨木市は人口27万人の大阪のベッドタウンですが、北半分は農地と山林が広がる田園都市でもあるのです。平成24年には市民主導の取組として「茨木おいもプロジェクト(宙いもプロジェクト)」が立ち上がり、さつまいもを通じて地産地消や食育活動、茨木名物づくりをめざして、市民や店舗のサポーターを募って、サツマイモづくりを開始しました。今回のスイーツフェアはこうした市民の盛り上がりとも連携し、それをスイーツ店にも波及させ、茨木を盛り上げていくために企画したのです。

【参考】茨木スイーツフェア

http://ibaraki-sweetsfair.com/

スイーツフェアちらし |

スイーツフェア |

住民主体の魅力発信プロジェクト -大原野「地域ブランド」戦略-

京都市の「大原野」という地域を知っていますか。「大原」ではありません。よく間違えられます。西京区に位置する大原野は、寺社が多くのどかな田園風景が広がり、紫式部が愛した地域でもあります。「知る人ぞ知る、京都の隠れた観光スポット」というイメージの大原野ですが、平成24年度から、地域ブランド戦略の策定に向けた検討が行われており、平成25年度からはアルパックもお手伝いさせていただいています。

月に1回程度開かれる大原野「地域ブランド」戦略検討部会では、地域住民が主体となった5つのプロジェクトチーム(*)が発足し、魅力発信に向けて具体的な取組を進めながら議論を深めています。メンバーも固定的ではなく、知り合いを呼び込んでくるなど、どんどん輪が広がっています。

各チームは少額の活動費を有効に活用し、特産品の試作、先進地の視察、フジバカマの定植や獣害防止柵を設置するなど、競い合うように取組が盛り上がってきています。今年度、西京区では、このような動きも踏まえながら大原野「地域ブランド」戦略を策定する予定です。魅力あふれる大原野地域のこれからに注目です。

*大原野の子どもと一緒に作り田園に並べる「かかし」、紫式部やフジバカマなど紫色をテーマにした「紫」、大原野の特産品である「たけのこ」、新たなこだわりの特産品開発をめざした「ごま」、「よもぎ」の5チーム

【参考】なんやかんや大原野

https://ja-jp.facebook.com/anyakanyaDaYuanYe

活動の様子 |

活動の様子 |

農家が一体となって立ちあがる!農産物のブランド化と販路開拓 -久美浜版GAP研究会-

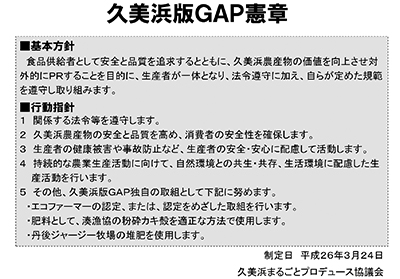

京都府京丹後市の久美浜地域では、久美浜の農家(有志8名)が集まった「久美浜版GAP研究会」を組織し、従来のJAや個別契約に頼らず、より有利な販路をめざして、熱い議論が交わされており、その支援を行っています。

そこで他産地との差別化のツールとしているものがGAP(Good Agricultural Practice)です。GAPとは、農業生産活動の各工程を適正に管理することで、食品の安全性や品質の向上、環境保全、労働安全の確保等をめざす取組です。久美浜版GAP研究会では、その管理方法を「久美浜版GAP」として独自に定めた生産活動を行っています。

また、久美浜湾で育ったカキ殻を肥料として使うなど、久美浜の海・土・水の良好な環境で育まれた農産物であることもアピールポイントです。

今年度は、農家のこだわりの技と心意気で生まれた久美浜ブランドの農産物として、共通ロゴなどのPRツールとともに、京阪神や首都圏などへと販路を開拓していきます。

【参考】久美浜まるごとプロデュース協議会

http://kyotango.gr.jp/kumihama/

久美浜版GAP憲章

アルパックニュースレター185号・目次

ひと・まち・地域

- 「生駒らしい景観」の本質に迫る計画づくり~生駒市景観形成基本計画が策定されました/都市・地域プランニンググループ 坂井信行・絹原一寛・依藤光代

- アルパックセミナー 都市における『農地を活かしたまちづくり』~都市と緑・農の共生に向けて~を開催しました(その1)/都市・地域プランニンググループ 岡本壮平・絹原一寛

- 地域の活性化×自分たちも楽しむ仕事=よい仕事?~平成25年度の業務4本から~/地域産業イノベーショングループ 原田弘之・武藤健司

きんきょう

- 生駒に新たな賑わいスポット「ベルテラスいこま」がオープンしました/地域再生デザイングループ 羽田拓也

- 西京銭湯部隊沸いてるんジャーの冊子ができました。

- 新人紹介/都市・地域プランニンググループ 松下藍子・中井翔太