アルパックニュースレター185号

アルパックセミナー 都市における『農地を活かしたまちづくり』~都市と緑・農の共生に向けて~を開催しました(その1)

人口が減少に転じ、宅地需要の減少が見込まれる中、都市における農地のあり方についての議論が進んでいます。私たちとしても以前からこの問題に関心を持って取り組んでおり、ニュースレター※でもご紹介してきました。 このたび、複数の関連業務に関わった経験もあり、時宜を得たテーマとして世に問いかける場を作ろうということで、4月24日にアルパックセミナー「都市における『農地を活かしたまちづくり』」を開催したところ多数の方々にご参加頂き、関心の高さがうかがえました。紙面をお借りして、参加頂いた皆様、またご登壇頂いた皆様に厚く御礼を申し上げます。今号と次号の2回に分けて当日の様子と今後の展開についてご紹介したいと思います。

基調講演~地方都市における農地の現状と課題

基調講演には、本テーマの研究に造詣が深い熊本県立大学准教授柴田祐先生をお招きし、地方都市における農地を取り巻く現状や抱える課題についてお話し頂きました。

◆都市における農地が政策の中でどのように取り扱われてきたのか、学会誌などに見ると、論述や法制度上の枠組みも変遷している。最近では農林水産省・国土交通省のそれぞれで都市農地のあり方をとりまとめているが、そのスタンスは微妙に違いが見られる。

◆都市農地といっても地域差があり、制度面での支援策や利活用/開発のポテンシャルも異なるので、都市農地を一括りにして論じるべきではない。

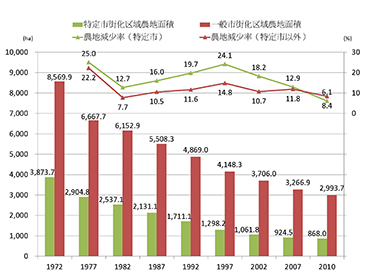

◆市街化区域内農地の面積は近年減少幅が緩やかになる一方、土地区画整理事業の実施面積も伸びが鈍化している。

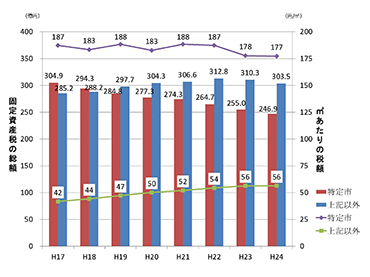

◆また、三大都市圏特定市では固定資産税が高止まりしている一方、特定市以外ではまだ上昇し続けている。

◆首都圏と中部・近畿圏、地方圏では農地の保全・活用について相当の温度差がある。

◆都市農地への関心が高まっている一方で、さまざまな論点が錯綜している状況であり、問題をどう解きほぐしていくのか、が大きな課題である。

市街化区域内農地面積の推移(兵庫県)

出典:固定資産の価格等の概要調書(兵庫県)をもとに柴田氏算出

市街化区域内農地の固定資産税の推移

出典:固定資産の価格等の概要調書(総務省)をもとに柴田氏算出

国土交通省「平成25年度集約型都市形成のための計画的な緑地環境形成実証調査」の報告

講演の後に、昨年度国土交通省で公募された標題の実証調査に取り組まれた兵庫県明石市と大阪府高石市からの報告を頂きました。この調査は、集約型都市構造化を推進する上で必要となる緑・オープンスペースの保全・確保や適切な土地利用転換を図るための新たな政策ツール等について即地的に検討する目的で実施されました。

明石市「農と共存した都市計画の手法検討による、緑あふれるゆとりある都市環境の創出」

(都市計画課 神尾直治氏)

◆明石市は神戸市の西に位置し、4,925haの市域の約8割を占める市街化区域内にも農地が分布・点在している。

◆平成23~24年度に兵庫県で実施された市街化区域内農地の保全・活用に関する調査にも参画し、地元からの要望もあって、生産緑地地区の活用による市街化区域内農地の保全・活用を探っていたタイミングで本調査に取り組んだ(注:柴田先生とアルパックも本検討に参画)。

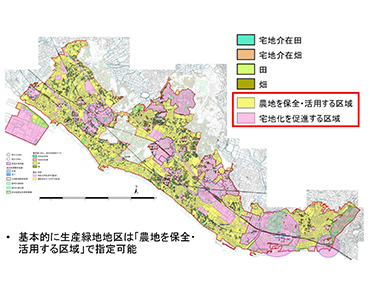

◆検討の骨子として大きく3つ。1つは都市レベルで市街化区域を「宅地化を促進する区域」と「農地を保全・活用する区域」とに区分し、後者にのみ生産緑地地区の活用を認める枠組み。属人的側面が強い生産緑地地区制度に都市計画的な観点を持ち込み、マスタープラン等と整合させながら農地の誘導を図るもの。今後、合意形成を図りながら生産緑地地区指定に取り組んでいく予定。

◆2つ目は、地区レベルで地区計画制度を用いて農地を含んだ市街地を誘導する手法の検討。モデル地区でのヒアリングを踏まえ、農業用通路などを地区施設として位置づけつつ、農地への悪影響を防ぎ日照や通風を確保するための市街地の形態規制や、面整備を伴わないライトな土地区画整理事業などの手法を用いた枠組みを検討した。

◆最後にソフトの仕組み、農地をいろんな主体が多面的に利用していくためのマネジメント(いわゆるBIDの農地版、AID(Agriculture Improve District)など)による、農地のまちづくり資源としての活用方策を提案した。

明石市:保全農地と宅地化農地を区分した土地利用方針図(案)

出典:国実証調査成果より抜粋

高石市「都市内農地を活用した緑と調和したまちづくり方策に関する検討」

(経済課農水振興室 長田佳津彦氏)

◆高石市は大阪湾に面した面積1,135haの都市であり、うち98%が市街化区域、その約半分が臨海工業地域という土地利用で、市街化区域内農地はわずか30haしか残っていない。

◆三大都市圏内でもあり生産緑地地区制度を活用してきたものの、この20年で農地面積は半減、放置しては農地が消滅するとの危機感から、経済課農水振興室という専門部署を設置、市街化区域内農地の保全に積極的に取り組もうとした中で、本調査に応募した。

◆市民農園の利活用について、市では、市民農園2ヵ所、福祉農園3ヵ所を開設しており、その利用をさらに広げていくために市民アンケート調査を実施、適切な価格帯や付帯施設の希望を今後の市民農園の量的・質的に拡充する予定。

◆あわせて、学校生徒向けの学習会を開催し、農地の保全・活用についての理解を深める取り組みを行った。

◆また、農地の持つ多面的機能、とりわけ防災機能が本当に有効かどうかを実証するため、農地の貯水機能を計測する実験や、延焼防止にどの程度役立つかのシミュレーションを実施した。後者については360分経過時の焼失棟数の割合が「農地あり」で29%に対し、「農地無し」で95%となるなど、「多面的機能」の効果や農地を保全することの意義を、実験を通じて客観的な指標で示した。

◆この成果を農地所有者に報告し、高石市における農地の持つ意味、重要性について理解を図った。今後はこの成果を元に防災農地としての指定を進める予定。

当日の様子

次号では、この後のパネルディスカッション・意見交換の内容をご紹介するとともに、今後の展開についても述べたいと思います。

※関連ニュースレター記事

・Vol.167「都市と農のよい関係~新たな都市計画を展望して」

・Vol.169「周辺市街地の土地利用マネジメント~非建築的土地利用の“状態”のコントロール」~特集「まちづくりとエリアマネジメント」

アルパックニュースレター185号・目次

ひと・まち・地域

- 「生駒らしい景観」の本質に迫る計画づくり~生駒市景観形成基本計画が策定されました/都市・地域プランニンググループ 坂井信行・絹原一寛・依藤光代

- アルパックセミナー 都市における『農地を活かしたまちづくり』~都市と緑・農の共生に向けて~を開催しました(その1)/都市・地域プランニンググループ 岡本壮平・絹原一寛

- 地域の活性化×自分たちも楽しむ仕事=よい仕事?~平成25年度の業務4本から~/地域産業イノベーショングループ 原田弘之・武藤健司

きんきょう

- 生駒に新たな賑わいスポット「ベルテラスいこま」がオープンしました/地域再生デザイングループ 羽田拓也

- 西京銭湯部隊沸いてるんジャーの冊子ができました。

- 新人紹介/都市・地域プランニンググループ 松下藍子・中井翔太