アルパックニュースレター199号

伝承譜 その4

学研アーカイブと地域プロジェクト立ち上げ

「学研都市アーカイブ(仮称)」が動きだしました。月1~2回のペースで、国立国会図書館関西館で、資料の整理作業をしています。

久しぶりの関西学研都市。精華大通に立つと、昔訪れたノースカロライナのリサーチ・トライアングル・パークと代らない風景です。ほぼ10分間隔で新祝園駅との間をバスが走り、記念公園、病院、スーパーマーケットも整っています。秋になるとメタセコイヤの並木が見事な紅葉になるでしょう。

コトの発端 資料の特徴とアーカイブ構築

2015年12月、“奥田懇談会”の提言とりまとめから展開まで、中枢を担ってこられた後藤邦夫先生が、関西学研都市建設プロジェクトに関する文書・資料をしかるべき機関へ寄贈し、後世の調査研究のために役立てたいと提起され、私どもも協力要請を受けました。

今年2月、国立国会図書館関西館が受入れの検討を開始されました。

3月8日、国立国会図書館関西館で、片山信子館長と後藤先生のイニシアチブのもと、推進機構の瀬渡比呂志常務理事も立会い、「学研都市アーカイブ」構築を目指して最初の会議が持たれました。まず、後藤先生はじめ、私ども-三輪・霜田が保管している資料を関西館へ集積し、分類・整理を始めることになりました。

関西館では閲覧室に開架式の「学研都市コレクション」のコーナーを用意されています。アルパックでは学研都市の新たな都市創造に関わっている京都事務所・松本明所長が支援しています。関西館へ集積した資料類は段ボール箱20以上になりました。館は3階東端に作業スペースを用意しました。精査して時系列的に整理している段階です。

初動期のアーカイブ 摸索からリサーチへ

資料には印刷文書と手書きの内部資料があります。資料の名称を仮に、三輪文庫・霜田文庫・後藤文庫としますと、かなり重なっていますが、おおむねこの順で“奥田懇談会提言”の“それ以前・真ん中・それ以後”となります。

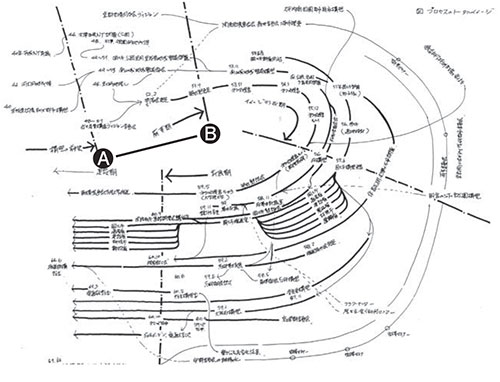

霜田稔さん作成の“学研推進チャート”と言うべき模式図があります。

A点から始まって、右へ時計回りで調査と事業が拡がって行きます。私が学研構想に関わったのは、1977年(昭和52年)2月5日上高野のお宅で、奥田東先生に“秘書官”に任命された日としています。この初動のA点です。“それ以前”もあります。岡本道雄先生曰くところの「神代」の時代です。

“三輪文庫”には初動の点から準備会段階の約1年半と、1978年8月31日の関西学術研究都市調査懇談会、いわゆる奥田懇談会発足、12月5日の第1次提言、翌1979年7月8日、第2次提言。おおよそこのあたり、B点の所までの資料が、B4版バインダー8つと、B5版バインダー3つに詰まっています。アーカイブの文献・資料から、関西学研都市構想の意義と特徴、地域プロジェクト初動期の方法について、読み説いてみます。

まずは、最初のモチベーションから。

2月5日、奥田先生にそもそもの始まりとアクションをお聞きしました。最初のモチベーションは、京都大学の将来計画に挙げられた研究施設の立地選定でした。理工系の研究は国際競争です。宇治キャンパスも満杯。次世代ヘリオトロンも置く場所がありません。第19代岡本道雄総長は農学部の澤田敏男教授を責任者に任じ、候補地の選定を進めました。滋賀県や信楽町から誘致の働きかけがありました。帯に短し、襷に長し。祝園の弾薬庫も候補地に上げると、防衛施設庁に“代替地を用意して下さい”と言われました。

候補地は田辺、精華地域に絞られました。状況がリアルになり、現役教授が動き難くなったため、第17代総長・奥田東名誉教授にお願いすることになったという次第でした。

はじめが肝心。研究学園都市なるものの造り方そのもののリサーチから始まりました。まず、基本理念です。

学研推進チャート

理念の確立 人類の未来へ、日本が近畿で

奥田先生が、構想の動機を聞かれて、ローマ・クラブの「成長の限界」に触発されたとおっしゃったことは、記録にも書かれています。

1972年5月に発表された「成長の限界」は、僅か3ヶ月後に大来佐武郎氏の監修で邦訳が出版されています。このままで進めば人類は21世紀半ばには成長の限界に到ると予測しています。幾何級数的に急増する人口に対して、食糧生産は算術級数的にしか増えない。農学者である先生は衝撃を受け、今、自分がなすべきことは何かを考え、それは研究開発である、京都、京大にこだわらず、人類の未来のために、イノベーション・センターを造ることであると心に決め、行動に移されたのです。

私は1976年7月から、京都東ロータリークラブの幹事を務めていました。奥田先生は75年末に「金曜会」の会長になり、例会日が重なるので退会されましたが、1964年以来の会員でした。ムーンバット社長の河野卓男さんは1970年以来の会員でした。私は1968年10月、河野さんに、代表理事を務めておられた、繊維産業団地建設組合(現・ファッション産業団地組合)の技術顧問に任命されていました。元々は西山夘三先生の紹介です。

因みに私は1967年11月の入会ですが、その時、16代平澤興、17代奥田東、推薦者の18代前田敏男、19代岡本道雄と、なんと4人もの現・元京大総長がおられました。研究学園都市構想の理念と方法について、奥田先生・河野卓男さんと、毎週金曜日の例会場で、議論していました。

この頃―1977年3月、河野卓男社長のムーンバット株式会社は、大阪証券取引所市場2部株式上場しています。河野さんはインサイダー取引に厳しい姿勢をお持ちで、職業倫理に厳しく、学研都市構想についても「南山城で、一坪たりとも土地を買わない」と誓われていました。学研都市構想の理念の根底に脈打っているのは、平澤興、奥田東、河野卓男と繋がるロータリーの奉仕の精神、職業倫理なのです。

学研都市構想は、まぎれもなく一大地域プロジェクトです。利権や物欲に紛れ込まれなかったのは、その初動から奉仕の理想とともに、ロータリーの「行動規範」が根底にあったのです。

言葉に現していませんが、身に沁みつているのです。すなわち-“真実かどうか、みんなに公平か、好意と友情を深めるか、みんなのためになるかどうか”です。学者であるか、財界人であるかといった単眼で決めてしまってはならないのです。“真実探求”の姿勢は、次の、場所・ロケーションのリサーチにも貫かれています。

国立国会図書館関西館 |

構想提言と事業推進 |

人口動態を見る エネルギーのポテンシャル

「木津・加茂ニュータウン建設基本構想」いわゆる“2K計画”は、1973年5月に報告書が出来ています。学研都市構想開始の4年前です。それ以前から京阪奈丘陵・南山城地域を歩きまわっていました。

“場所性を読む”場合の“真実を探求する”とは、物的な地形・地質、河川・植生等と、人的な人口・産業・歴史・文化の双方、高次広域・長期と、ローカル・短期の双方、を“複眼”で見るということです。1960~70年代という時代相の中でどうだったでしょうか。大都市への人口集中が、都市内での自然増を導き、住宅・宅地需要のポテンシャル・エネルギーが高まっていました。

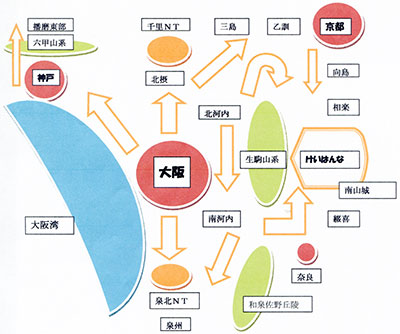

人口増を動態的に見ましょう。地形と鉄軌道に関係します。東京を中心とする関東圏と違って、近畿圏の特徴は都市の近くに「山」があることです。

“時計回り”と名付けましたが、人口増の波は、大阪を中心に、北摂から始まり、東の茨木・高槻、三島へ、淀川を渡って門真・寝屋川・枚方、北河内へ到り、生駒山系にぶつかって、南下し、南河内から泉州へ廻ります。このエネルギーを公的開発で受けたのが、大阪府企業局による千里ニュータウンと泉北ニュータウンです。

「成長の限界」 |

20年後のレポート |

次に大和川に沿って、生駒山系を回り込んで、西奈良から南山城の相楽へと、北から回り込んだ波が京都のポテンシャル・エネルギーと併せて綴喜へ到り、京阪奈丘陵でぶつかります。大阪府企業局は第3のニュータウンを企てましたが、大阪府域からはみ出しますので足ふみしました。これが、1970年代後半期の近畿圏の姿でした。(下図)

“2K”計画は、日本住宅公団関西支所の調査です。公団や民間デベロッパーは、見当をつけずに土地を買ったのではなく、需要を調べていたのです。木津川流域を歩き回って分かった第一の問題は治水です。木津・加茂地域では新川・大谷川・赤田川・井関川等々、内水域の対策が不可欠です。改修に膨大な費用を要します。

第二の問題は地方自治体の財政負担です。人口増は、地方自治体にとって、保育園・幼稚園・小学校・中学校の用地から施設建設に追われることになります。

第三の問題は都市近郊型の農業と住宅地の共存です。加茂の鹿背山の果樹園農家は、芸術作品のような柿をつくっています。

ハウジング・エステートだけでよいのか。京都府の総合開発審議会でも議論になっていました。こうして「研究」のモチベーションと、「都市」づくりのモチベーションが結びつきました。強くて柔らかい「理念」によって。

次は、“造り方”すなわち「構想推進」のリサーチです。原則は構想の始めから“産官学連合”であると打ち出されていました。我が国では本格的な前例がありませんでした。

東では、筑波研究学園都市が先行していました。1963年9月の閣議了解で決まり、1980年3月には概成を見ます。その目的は、科学技術の振興と、この方が事業推進のドライブになったのですが、東京の過密対策です。必ずしも東京に立地する必要のない試験研究機関を移すことでした。移転したのは、主に国の機関です。

公式記録もあります。前後6回、筑波へ行きましたが、初動つまり誰が“言い出しっぺ”なのか、理念と方法はどのように闘わされたのか、どのように合意形成を進めたのか、よく分かりません。参考にならないということです。

近畿圏の人口動態モデル図

一点の火花 ロメオ・グェストの情熱

“奥田懇談会”が動き出したものの、悩んでいた時、アメリカ在住のさる研究者に「最先端研究機関:リサーチ・トライアングル・パーク」(以下RTP)を訪ねてはどうかと、お勧めを受けました。学研アーカイブにはありませんが、この機会に付け加えます。

1979年10月、京都信用金庫の榊田喜四夫理事長が主宰されたMITでのサマーセミナーに参加し、ノースカロライナへ足を伸ばしました。ラッキーにも“その人”に会うことができました。ノースカロライナは、ロメオ・グェストというアイデアと情熱、そして奉仕の精神を持つ男に恵まれたのでした。RTPのガバナース・インに現れたのは、小柄で穏やかな70歳過ぎの老紳士でした。

ノースカロライナの基幹産業は農業で、とても貧しかったのですが教育には熱心でした。80も大学がありましたがこの時代、教育を受けた人材は就くべき職場がなく、州外に機会を求めて出て行きました。産業基盤の改善が州の課題でした。このような背景に“歴史的モメント”がありました。1950年代中頃、全アメリカは“ポスト・スプートニク”という衝撃を受けました。そのベースは、ノボシビルスクを中心とする学術研究都市です。

ロメオ・グェストはMITを“押し出し”で卒業したあと、祖父の代からのテキスタイル工場の近代化に腕を振るい、同級生のビル・サンダースとガーバンズ・ミルという会社の経営にも努めていましたが、ノースカロライナの生きる方向という“問題意識”を持ち続けていました。たまたま、カリフォルニアで企業とコンタクトしている大学の存在を知り、訪問した帰途、空港へ近づく飛行機から故郷を見て、州立大学のある州都ローリー、デューク大学のあるダーラムそしてノースカロライナ大学のあるチャペルヒルを結ぶ三角の真ん中に、ユニークなイノベーションセンターをつくること、それは“リサーチ・トライアングル・パークだ!”だと光明を見つけたのです。彼はこのアイデアをパンフレットにまとめ、州のホッジス知事に説きました。ホッジス知事は即座にこのアイデアを採りました。1956年のことでした。グェストは各大学も説いて歩きました。アイデアはまだ具体的なものではなかったので、はじめは何のことか分からなかった大学もグェストの情熱で協力を約しました。1957年、知事は委員会を組織しました。始動のための費用、75万ドルは、ビル・サンダース、コール・ロビンスその他の企業人が調達し、足りない分は銀行から借りました。

まず用地の手当てから始めました。当時、1エーカー240ドルくらいの土地4,000エーカーが確保されました。3つの大学がジョイントし、ホッジス知事の委員会はビジョンの具体化、マスタープランの作成に掛かりました。

まず、基本理念。それはイノベーションセンターです。これからはマニュファクチュアよりリサーチであり、リサーチの如何によって生産性が決まります。次に立地。自然の環境につつまれて、専門的なリサーチの効率が上がります。

ホッジス知事は、ノースカロライナへ帰る前は、連邦政府の財務省次官でした。連邦政府はハイウエイの建設で支援しました。こうして、ノースカロライナは、「天の時、知の利」に「人の和」と、それを結ぶ「理念」を得たのです。それは一人の情熱、故郷への愛から始まったのです。

ロメオ・グェストさん(左)

RTPに学ぶ 学研構想の特性を知る

関西学術研究都市のモチベーションも、イノベーション・センター創出です。リサーチが産業基盤の刷新を導く原動力であることは正解です。

ノースカロライナのRTPに学ぶには、Tar Heel Stateと呼ばれるこの州と、アメリカという国のなりたちについて知っておく必要があります。

「産官学連合」とは企業と大学を官―州が結んでカナエとなることです。

RTPはファンデーション(RTF)とインステチュート(RTI)を持っています。RTFは土地を保有して、民間研究所に貸し、RTIは、官・産の委託研究で成り立ち、大学との連携を担います。関西学研都市の特徴は、住居と一体性であり、12ものクラスターから成っていることです。規模も構造もユニークなサイエンス・シティです。

RTPは関西学研都市に比べて、コンパクトですが、必要充分な機能を持っています。事業、即ち収支バランスしています。アメリカのデモクラシーとプラグマチズムを学ぶべきです。

5年後の1984年9月、もう一度訪問しました。完成したリサーチ・パークになっていました。コンパクトだがダイナミズムがないように感じました。関西学研都市は、まるでアルパックの“小集団のアソシエイツ”のように、いろいろな個性あるリサーチ・パーク群が、競いあって進む方法で、“出来上がり”は見え難いですが、可能性が大きいです。

建設の方策は、研究投資を導くナショナル・プロジェトでなければと確信しました。我が国が世界へ貢献する、国家的な「知」への先行投資です。

学研構想の始動

調査懇談会「事務局」の使命学研アーカイブに戻りましょう。

奥田懇談会の提言書をご覧になると、事務局は第1次提言から1982年12月の第3次提言(その2)―国際高等研究所の提案―まで“都市調査会”となっていることに気付かれるでしょう。そして、1984年4月の第3次提言(その3)―連合大学院の提案―では“地域計画建築研究所”になって、担当者はアルパックの霜田稔・山田克雄と関西情報センターの金繁千代美さんです。

何故、このようになっているのでしょう。

財団法人都市調査会(豊崎稔理事長)と株式会社都市科学研究所(米田豊昭社長)は、同じ梅田の阪急グランドビルに入っていて“奥田懇談会”の第1回会議もここで開いています。

都市科学研究所は私たちアルパックにとって、先輩で、兄貴分で、商売仇で、ライバルで、一緒に勉強会や懇親会もやる、そんな仲でした。

都市調査会の藤野良幸専務理事は、元建設省河川局、国土庁大都市圏整備局の調査官で、南山城を含む淀川流域の河川計画や環境管理など、随分ご指導を受けていました。

1978年8月31日の第6回準備会は、準備会としては最終になるので、事務局はアルパックの私と霜田稔京都事務所長、金井萬造総務部長が出席しました。そして、「調査懇談会」の委員人選と設置要綱を決定、併せて事務局を都市調査会にお願いすることで承認を得、藤野良幸専務理事・奈良忠常務理事が紹介されました。

こうして“奥田懇談会”は、同年9月14日に発足しました。第1次提言、第2次提言と進んだのですが、およそ5年後の1983年6月27日、都市科学研究所が倒産。都市調査会も破綻。事務局のお役目はアルパックが引き継ぐことになったのです。つまり、アルパックと私が事務局を担当していたのは、セルモーターを掛ける初動から走りだすまでと、奥田懇談会が役目を終える最終段階であって、主な時期の事務局は都市調査会で、奈良忠さんたちです。

私は準備会段階から、リレー競走のように第2次提言のあたりまで並走して奈良さんたちにバトンタッチしました。霜田さんは都市調査会の事務局へ出向の形で引き継ぎ、3次提言(その3)まで全うし、その後の展開を担ったのです。

1978年の日記を見ますと“11月24日、都市調査会で奈良さんと、第1次提言書の起草”とあります。奇しくも30年後の2008年11月24日、奈良忠さんが亡くなられたと、奥様から訃報を頂きました。

奥田懇談会は、第3次提言(その3)の「追記」で事務局の尽力を称え、都市調査会の解散を惜しみ、豊崎稔理事長、藤野良幸専務理事はじめ、皆さんへの謝意を表しています。

学研アーカイブはアカデミック・プランから、都市づくりプランまで、多くの叡智が集まった様子を、後世に伝えるでしょう。その陰で、埋もれていった人々の努力も想い起こして頂きたいのです。

“学研アーカイブ”から少々離れますが、何故このことを強調しなければならないのか、そのワケを伝承しておきましょう。

1984年6月28に・朝日新聞

事務局の使命 シンクタンクの真髄

“奥田懇談会”は準備会から第3次提言(その3)まで、その運営は何処からの資金援助を受けることなく、自前で、ということは事務局の無償奉仕によって支えられていたのです。委員の先生方には僅かなギャラでご奉仕頂き、交通費・会場費及び要約版・合本を含め7冊の提言書の印刷費、すべてです。アルパックは準備会段階の1年半で約660万円負担しています。三輪・霜田等の人件費は別で。都市調査会は、多分、3,000万円は負担していたでしょう。

初動の時期、「調査受託」を想定していましたが、早々と意志を固めています。アーカイブの内部資料にあります。77年5月11日の所内会議で、事務局費用を算定し、一般管理費で耐えることを決めています。

特定のスポンサー・シップがなくとも、社会に有用な政策提言をするのは、シンクタンク・コンサルタント職能の本来の使命です。

シンクタンクの使命については、APEC大阪の時、けいはんなセンターで開かれた、アジア太平洋シンクタンク会議で、日米の先達を例証してお話ししました。1995年11月9日のことです。

アルパックは、準備会事務局を務めた1977年度・第11期の収入は2.2億円、経常利益390万円、資本金1,000万円で、まだ自己資本合計2,000万円弱。これでは、とても“奥田懇談会”を支える力はない、と判断して都市調査会にお願いし、受けて頂いたのです。

私は都市調査会の理事も務めていました。ところが、都市調査会は、東京へ進出するので、私の理事ポストを空けてくれとのことで学研構想発足前の1976年末に退任していました。おかげで、経営破綻の混乱に巻き込まれることは免れました。

都市調査会の経営破綻の原因は、東京進出など拡大志向による過剰投資ですが、奥田懇談会事務局の負担を掛けていることが気になっていました。破綻の数日前、藤野専務理事から電話で「1,000万円貸してほしい」と頼まれました。既に情報は入っていましたので、これは還らないと覚悟して貸しました。破綻の前日、そっくり返済されていました。

「信義には信義でもって応える」。藤野良幸・米田豊昭両名の人間性に感服しました。

結局は、悲劇でした。倒産した企業の社員の人生がどうなるか。社員たちに、あの悲哀を味わせてはならない。心に誓ったのです。

アルパックは事務局を引き継ぎ、奥田懇談会の継続を保障しましたが、経営に大きな負担となることは避けられません。どこにも頼らず、自主自立を守ってです。私は学研都市構想から離れて、まず、大阪での受託業務の確保に専念しました。1984年5月から半年掛けて、竹内義治・元豊中市長を大阪府顧問に担いで、大阪市を除く全55市町村を回りました。

企業経営体の運命は、トップの“器量”に掛かっていることは確かですが、代表者一人では開けません。

霜田さんは、学研構想に没頭していたように見えますが、その前に、京都府文化事業室のプロジェクト「ゼミナールハウス」に取り組み、その後、京都府の業務に道を拓きました。実務は事業団方式で改築がはじまった保育園とともに、建築チームが支えました。アルパックの基幹業務となる市町村総合計画から、琵琶湖東部、播磨内陸などの広域計画へ拡げた糸乘さん。中城湾港、大阪海の公園に始まり、小樽港から港湾再開発の柱を建てた金井さんは30歳代でしたが総務部長も兼ね、財務力の強化にも努めました。

「半年くらい受託がなくとも食ってゆけるように」と別途積立金を“強蓄積”したのです。経営としては、大ピンチだったのですが、逆に、この時期に強靭な財務体質を造りあげたのです。

実際には、関西学研都市構想の調査・計画委託は、早くも1977年12月、国土庁等からはじまり、都市調査会が受託しています。本格化したのは、1980年代で、圧倒的にアルパックが受託しています。

先日、アルパック大阪事務所が船場へ移転しました。披露パーティに大勢のお客様がお越し頂きました。皆さんに見つめられています。ご恩ある物故者、よきライバルであった方々に感謝申し上げます。

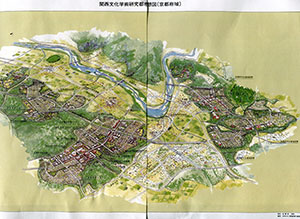

構想図・京都府域

調査懇談会

将来への願い 文化をお忘れなく

呼称について。初動期、京阪奈研究学園・関西研究学園都市とまちまちでした。

「関西学術研究都市」と決定したのは、1978年6月7日、京都府の土木建築部長室で、佐藤尚徳部長、斎藤企画調整室長と3人で決めました。翌日、林田知事が上京されるので、名称を確定しようと。「文化」が付いたのは、1979年5月27日、いわゆる奥田東・梅棹忠夫会談の後です。奥田懇談会は、最終提言まで「関西学術研究都市調査懇談会」で通しています。

関西文化学術研究都市建設促進法公布から来年で30年。今年の3月、「けいはんな学研都市・新たな都市創造会議」が創設されました。国土形成計画も出ました。

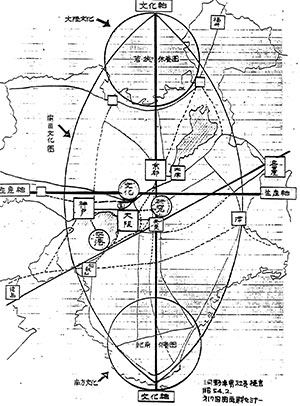

下図は、1985年2月、第23回関西財界セミナー「21世紀への挑戦」で、関西学研構想のプレゼンテーションをした時のものです。河野卓男さんと「日本列島の東西方向は“生産軸”。対して近畿では若狭から熊野へ到る南北方向の“文化軸”がある」。“けいはんな”はその結節点にある、と絵にしたのです。日本中、四国・中国、中部。関東、東北にも「文化軸」があります。それは真実です。複眼で見ようと提起しました。

さて、リニア新幹線を見るまで生きていないでしょうが、奈良と京都を結ぶ「文化」が華開くことを願っています。もう一つ、伝承しておきたいのは、長期的展望での“ナショナル・セキュリティ”の観点です。2次提言補足、関西学研都市建設の意義と役割に記しています。国立国会図書館関西館はその先駆的モデルというべきです。

むすびに

奥田懇談会の事務局は、奈良忠さんと霜田稔さんに引き継いで頂きましたが、私は、奥田東先生の“秘書官”は解任されていませんでした。木屋町の居酒屋「この芽」の常連たちと「知新会」なる会を作って、隔月くらいで飲んでいました。

今も、澤田敏男元総長と続けています。実は、澤田先生の方が、お付き合いが永いのです。大学2回生の時、馬術部の監督さんでした。

八瀬の宝嶺山荘に、サト夫人とご一緒に入っておられた奥田先生をお見舞いしたのは、1999年の春、野外保育センターのお花見の日でした。

「しっかりやってくれよ」と握られた手は、力強かったです。

アルパックニュースレター199号・目次

特集「hello 船場.」大阪事務所移転顛末記 事務所移転プロジェクトチーム

- オフィスプランニングチームの270日間の格闘/オフィスプランニングチーム 鮒子田稔理

- リバウンドしない文書ダイエットに挑戦/オフィス環境・働き方チーム 江藤慎介

- 書類の山との闘い/移転計画チーム 柳井正義

- 顛末記番外編 移転カウントダウン/移転情報発信チーム 中村孝子