アルパックニュースレター200号

流山市で「3層の高度地区」導入

高い住宅需要に支えられ中高層マンションなど住宅供給が活発な流山市で、本年8月末、従来の斜線制限型高度地区に加えて、独自の「3層の絶対高制限型高度地区」が導入された。

少子化、人口減少時代にあって千葉県流山市は、直近の5か年で子育て世代を中心に人口が約1万人増加した。本年11月現在の人口は179,466人。昨年同月から4,673人増となっている。特に、25歳から39歳、4歳以下の人口が増加している。若い子育て世代を中心とした人口増は、恵まれた交通条件に加え、子育て政策、環境政策、シティプロモーション等の市の取組の成果でもある。

千葉県流山市

流山市は、東京都心秋葉原駅から「つくばエクスプレス」で約25分以内と立地条件に恵まれている。さらに、市は、都市の質、市民生活の質を重視する政策を進めている。「母になるなら、流山市。」「都心から一番近い森のまち」をキャッチコピーとして掲げ、子育て・子育ち施策、環境施策、情報公開まで多様な試みを実行に移しているのである。都市の質の高さが住宅需要を呼び込んでいる、といっても良いだろう。

中高層マンションの立地が多い市域では、「環境運動」も多発するが流山市も例外ではない。「都市の質」、「環境の質」をめぐっての論争も多くなる。その流山市で、独自の比較的厳しい「高度地区」が導入されたのである。

「3層の絶対高制限」の概要

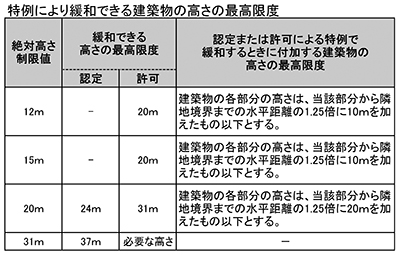

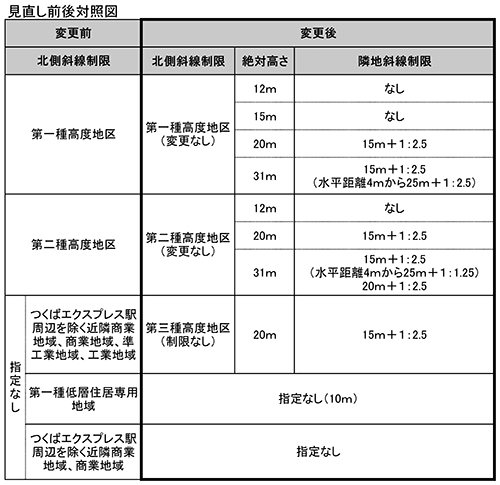

市が導入した「高度地区」の特徴は、「低い高さ制限」、「認定による緩和」、「許可による緩和」という「3層の高さ」を設定したことにある。

まず、住居系用途地域で低層住宅を中心とした区域では高さ12m、幹線道路沿道の住居系用途地域で、北側に第1種低層住居専用地域を指定している区域では15m、上記以外の幹線道路沿道や中層住宅等を誘導する区域、商業系用途地域では20mという比較的低い絶対高制限とした。なお、土地区画整理区域で集合住宅などの高度利用を誘導する区域では、31mとしている。

認定、許可による緩和

その上で、良質な市街地環境の形成に貢献する建築については、認定又は許可により緩和する。500㎡以上の敷地面積で壁面のセットバック、グリーンチェーン認定のレベル1以上に適合しているもの、一定以上の敷地内緑化を図るものについては、市は認定により20mを24mまで、31mを37mまで緩和できる。グリーンチェーンとは、共通の指標(認定基準)に基づいて個々の開発事業が実施されることによって、街中に緑の連鎖(グリーンチェーン)が生まれ、街の緑が周辺の森の緑とつながりあう豊かな環境が創造されることを目指した市の戦略的取組みである。

次に、敷地面積が3,000㎡以上の敷地で相当のセットバックを行い、グリーンチェーン認定をレベル2以上に適合し、相当の敷地内緑化を図っているもので、周辺環境への調和と市街地環境の維持に大きく貢献するものについては、市は許可により、12m又は15mから20m、20mから31m、31mから「必要な高さ」(「高度地区の規定書」)まで緩和できるとした。

街づくり条例の手続き

この高度地区は、運用に際しては、先行して立法化された街づくり条例と一体となって運用されることになる。街づくり条例では、一定規模以上の開発事業について、事業者に市民意見に対する応答を義務付けている。さらに、開発手続きの中で開発構想案に不服があるときは、市民や事業者は街づくり委員会に訴えることができる。市独自の調停制度だ。この調停制度は、市民と事業者が相対して開発の適否を公開で討議する仕組みとなっていることに特徴がある。話し合いによる合意形成に至らない場合には、委員会は両者に対して調停の受け入れを勧告できる。事業者は、この勧告を拒否することはできるが、この公開審議と調停結果が、「高度地区」により定められた高さを市が緩和する場合の重要な判断材料になるであろうことは言うまでもない。

制度導入に至る経過

このような「3層の絶対高制限型高度地区」導入に至る経過を簡単に紹介しておきたい。

市は、街中に緑の連鎖が生まれる環境を創造するためのグリーンチェーン戦略、開発事業の許可基準等に関する条例、景観条例、街づくり条例、街づくり・環境配慮制度と次々に街づくりに関する独自の制度を制定してきた。街づくり条例の検討にあたっては、白紙の段階で市民等による検討委員会(当時の委員長は千葉大教授北原理雄)が設立された。検討委員会では、委員会自身により広範な市民の意見を聞く機会を設けるなどの試みが行われた。中間報告では、条例制定にあたっては、「絶対高制限型高度地区」の導入を図る必要があると市に提言していた。街づくり条例の効果的な運用には、独自の「高度地区」導入が不可欠であることを認識していたのである。今回の高度地区導入には、このような伏線があった。

今後の展開への期待

システムは、制度の趣旨を理解し活用するプレイヤーがいて初めて生き生きと働く。制度自身も発展的に改定される。市民、事業者、議会、行政職員、そして外部の応援団の不断の努力が欠かせないことは言うまでない。

アルパックニュースレター200号・目次

特集「200号発行を迎えて」

- ニュースレター編集委員会/坂井信行

- ニュースレター編集委員会/鮒子田稔理

- ニュースレター編集委員会/嶋崎雅嘉

- ニュースレター編集委員会/中村孝子

- ニュースレター編集委員会/長沢弘樹

- ニュースレター編集委員会/武藤健司

ひと・まち・地域

- 流山市で「3層の高度地区」導入/東京事務所 野口和雄(都市プランナー)

- 伝承譜 その5~京都駅ビル20年―地域社会のユメを拓く/名誉会長 三輪泰司

- 地域に寄り添って地方創生を考える その18~企業誘致が成功した人口増加自治体の補完的考察/代表取締役社長 森脇宏

きんきょう

- 「体験交流型」で摂津峡に新たなムーブメント!/地域産業イノベーショングループ 武藤健司・片山麻衣

- 今年もファミフェスやります!at南港ポートタウン/地域再生デザイングループ生活デザインチーム 嶋崎雅嘉・戸田幸典 都市・地域プランニンググループ/橋本晋輔

- 「働き方改革についての事例報告と自由討議」を開催しました/杉原五郎 代表取締役会長・都市計画コンサルタント協会理事