アルパックニュースレター200号

伝承譜 その5

京都駅ビル20年―地域社会のユメを拓く

1997年、JR京都駅ビルがグランド・オープンして、来年の9月11日で、20年になります。グルメにイベント。へーっ、こんなことやってるの、こんなになっているの、行くたびに驚いています。巨大なパワースポットです。さて、来年はどんな仕掛けがあるでしょう。

アルパックと私がこのプロジェクトに関わったのは、1988年6月8日、当時の京都商工会議所・小谷隆一副会頭(イセト―社長)から協力要請を受けた日としていますので、今年で28年になります。

第4代目となる京都駅ビルの基本計画と引き続いての国際コンペをどのようにやったのか、まずかったこと、よかったことを「伝承」して次世代の検証に供します。先ずは、初代から2代、3代駅舎の造形と機能を学んだことから始めましょう。

駅舎は時代を映す 先人の知恵に学ぶ

地域プロジェクトの特徴の一つは、土地・場所に密着していること。歴代京都駅舎の場合、場所はほぼ同じです。しかし、歴代駅舎の造形と機能には「時代性」が色濃く映し込まれています。場所性と時間軸との“複眼”で見ましょう。

1877年(明治10年)竣工の初代は赤煉瓦造で文明開化のシンボルです。当時の京都の人口は約27万人。私はこの実物は知りません。

第2代目は大正天皇即位式に間に合わせ、1914年(大正3年)開業。東京駅と同じように貴賓室を挟んで乗降口を配し、ルネッサンス様式です。設計者は鉄道院技師・渡辺節さん。当時の人口は約51万7千人。市内の自動車は30数台。これは1950年11月17日に失火で焼失しました。大学へ入ったばかりの私は友達と数人で焼け跡を見に行っています。

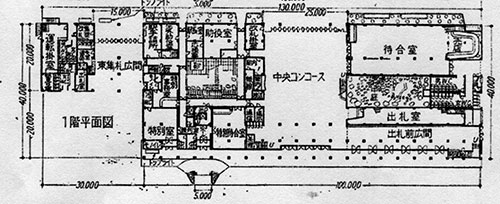

まだ講和前の占領下でしたが大規模な戦災を免れた京都は、いち早く産業が復興し、人口は114万人に達していました。僅か1年半で、1952年に竣工した第3代目は、ショッピング街と塔屋にレストランを備え、貴賓室(特別室)は、塔屋から入り東端にあります。その東には団体専用口、中央に乗車口、西に降車口を配しています。建築学生になったばかりの私たちは、権威性とともに装飾性も削ぎ落したモダニズム様式、機能的なプランにいたく感激しました。設計者は日本国有鉄道施設局建築課となっていますが、後に安井建築設計事務所社長になられた佐野正一さんです。1979年、日本建築協会の副会長をなさっている時、機関誌「建築と社会」の編集長を仰せつかり、理事会でお会いした時にお話しを聞きました。

初代駅舎 |

2代目駅舎 |

3代目駅舎

モノの移動 ニュー・ビジネス・モデルの宝庫

第3代目竣工から第4代目着手までの36年間、人口は147万人になっていましたが、その「時代性」で、最も顕著な変化は、「物流」です。

第3代目までは本屋西・降車口の西に手小荷物扱所があり、各ホームへの跨線橋が繋がり荷物専用のエレベーターもありました。列車には最後尾に荷物車(クモニ)が連結され、客車の乗務員が郵便や荷物を扱っていました。チッキと呼ばれていた託送手荷物と小荷物サービスです。構内での運搬には、赤帽と親しまれていたポーターが従事していました。

今日でも、空港では手小荷物のチェックインと受け取りは重要な機能です。もう一つ、東にも跨線橋がありました。石炭とその殻を運ぶためです。第3代目の建設時には、八条通からの資材運搬にも使ったそうです。石炭から石油、電力へと動力源も含め、物流の変化はめざましいものがありました。20世紀半ばにコンテナが実用化されました。高速道路が伸び、海を越えて船とトラックがコンテナをスルーで運ぶようになりました。1976年に始まった宅配便は急速に成長し、生活スタイルの変化も加わって、鉄道の手荷物・小荷物サービスは衰退し、1987年に廃止されました。第4代目駅ビルの機能からは手子荷物取扱所は姿を消しました。荷物用の跨線橋もありません。勿論、石炭と石炭殻用跨線橋も。

「起終点計画」というそうですが、空の港、陸の港、更には、生鮮食糧品の港である中央卸売市場も、輸送のターミナルなのだと教わりました。人類は旅をする動物と言われます。ヒトだけでなく、モノの「移動」に着目すると、生産から集荷・分別・梱包・貯蔵・配送といったすべてのプロセスに、面白い工夫が一杯。新しいビジネス・モデルが生まれます。スイスでは郵便配達がバスを運行し、バスの駅を持ち、ホテルにまで発展していました。駅に美術館や劇場があってもいいじゃないですか。変わらない原点は、出会いと別れ、新旧の文物が行き交うところです。

第4代目駅ビル基本計画の命題は、ターミナルのイノベーションでした。

第3代目京都駅(手小荷物扱所を除く)

その経緯 平安建都1200年記念事業である

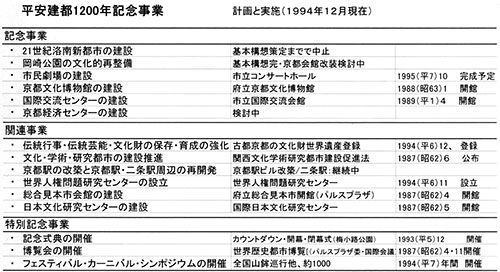

京都駅ビル改築は京都経済センターとともに、平安建都1200年を目指しての事業でした。1984年10月11日、平安建都千二百年事業推進協議会は、記念事業・関連事業各6件と特別記念事業3件を決めていました。経済センターは記念事業、駅ビルは関連事業に指定されていました。目標である平安建都1200年の1994年(平成6年)に、これらの事業はどこまで到達していたか表にしました。

間に合ったもの、遅れたもの、名称を変えたもの、頓挫したもの、さまざまなドラマがありました。何故遅れたのか、どうして出来たのか、検証することで、将来が見えるでしょう。

192号、戦後70年を振り返った「伝承譜」で触れましたが、1988年は、新年早々の1月14日、京都商工会議所・京都経済センター構想検討小委員会委員長の堀場雅夫副会頭(堀場製作所社長)から、京都経済センターの建設についてコンペ方式で提案を求めた建設関係5社、電機関係5社の「企画提案書」を調べて評価するよう要請されて明けました。

各社の提案書の特徴は、当時、最先端の「インテリジェント・ビル」を謳っていたことです。調査と評価には企画から完成まで、5つのステップからなる簡単な「フローチャート」を作りこれを「モノサシ」として、10社の企画提案書と比較検討する方法を採りました。

2月1日、報告書を提出しました。なにぶん場所も決まっていません。「どこで、だれが、どのように」造るか、課題が一杯残っています。「手順」を踏んでやり直しましょうとお答えしました。その後、検討委員会事務局からその「手順」を教えてくれと求められ、オープンまでの「ストーリー・ライン」と、立地選定・事業主体・資金調達を含め、基本理念合意から完成まで5つのステップを詳しい「フローチャート」にして提出しました。1988年も暮に近い12月15日でした。

その後、約20年を経た2011年9月5日、平安建都1200年事業の一つであった京都経済センター建設構想推進について、アルパックへの協力要請を頂いたと報告を受けました。なんと、23年が経ち、今回は立地が決まっていました。23年前のフローチャートであげていた4ヶ所の想定候補地の一つ「四条烏丸」に近い京都産業会館でした。23年前の資料が商工会議所に継承されているか心配でしたので、京都事務所へ「フローチャート」など当時の資料を伝承しました。

ここで採っていた「フローチャート」の方法とは何でしょうか。

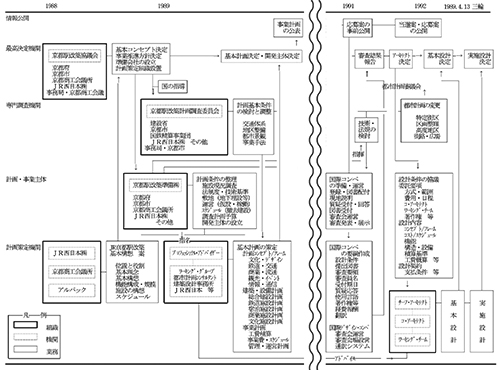

JR京都駅改築事業推進組織・業務計画フロー

フローチャートとは 事業推進のツール

地域プロジェクトでは土地所有権や借地権など登記できる権利を持っている人を始め、テナントからビジターまで、「関係者」が大勢います。市民社会の時代です。皆さんそれぞれにモノを言います。「ワークショップ」のように、「参加」の形が拡がってきました。コーディネーターとかアドバイザーといった職務ができてきました。地域プロジェクト成功のカギは、「関係者」の認識の一致、即ち場所や権利の情報を共有し、役目と手順について合意・決定・実行することです。それをリードし、グイグイ進めるのがプランナーという職能人の職務です。

「フローチャート」はそのために開発してきた方法です。政策提言から事業実行までを貫く計画技術です。関西学研構想でもOBの霜田さんが構想推進に使った実績があります。横軸は時系列で、各段階(ステップ)において必要な場所性・関係者・資産に関する「情報」をインプットし、縦軸は討議・合意・意志決定―ノード<結節点>を、ライン<線>で繋いで「手順」をビジュアルに表現します。工事工程表でのフローチャートと違って、縦軸は上からインプットする情報・データ、クリティカル・パスに当たる所が討議。その下に決定に従う作業。特徴は作業で得た情報・データを上の討議へ戻す「フィードバック」があり、次のステップでのアクションを修正するのです。討議のことを「制御」と呼ぶ所以です。駅ビルの場合「場所性」に関する情報は、用途容積地区の現況、道路交通の状況、周辺地区の現況などがあります。「関係者」に関する情報には、京都市の条例・許認可権など、「資産」では土地所有権などがあります。京都経済センターの場合の場所性情報は、四条・綾小路・烏丸・室町のワンブロックは、八坂神社門前町の延長、山鉾巡行のスタート、「鉾の辻」であること、西陣と並ぶリーディング・インダストリー繊維織物のセンターであり、濃密な文化蓄積を見落とすことはできないでしょう。お祭りの時期はどんな光景になるか、見ておかねばなりません。

“時系列、情報、制御“と言えば、ノーバート・ウィーナーの「サイバネティックス」、それを社会科学へ展開したカール・ドイッチュの研究を想い出されるでしょう。サイバネティックスの語源はギリシャ語の「船の舵取り」にあります。うまく舵取りして進路を求めるには、過去の風向きや潮流のデータをもとにします。

21世紀半ばには、膨大なデータべースが蓄積され、分類・検索・解析する「人口頭脳」が進歩して、宇宙開発や国際戦略を「舵取り」しているでしょう。23年前、京都経済センターと京都駅改築事業のために提出した「フローチャート」は、規模相応にデータベースはごく小さく、人口頭脳ではなく「経験知」によっています。まだまだ完成度の低いレベルです。次世代の皆さんの研究開発に期待します。

|

|

都市計画である 政策提言から事業実行へ

駅舎の「造り方」も変りました。建設主体は鉄道院でも日本国有鉄道でもなく、JR西日本と京都府・京都市・京都商工会議所が出資する京都駅ビル開発株式会社です。

1985年4月23日に、京都府・京都市・京都商工会議所・国鉄で構成される「国鉄京都駅改築協議会」<以下:「協議会」>が設立されました。これが、この事業の「最高機関」です。1987年4月、国鉄分割・民営化でJR西日本が引き継ぎ、地元側は商工会議所が代表となって協議をしていました。会議所はワコール社長のパワフルな塚本幸一会頭が、設計は国際コンペでと威勢よく、JRも京都駅改築でまたとないビジネスチャンスを活かそうと張切っていました。大阪駅は少し前、1983年4月にアクティ大阪が完成していました(設計は佐野正一さん)。協議体ですから、言いたいことを言っておればよいのですが、小谷副会頭が気をもまれるとおり、事業を進めるカタチにはなっていません。JRと商工会議所との調整とは“足して二で割る”ではなくて、一段高い所に目標を掲げ、“アウフヘーベン”して理念の一致点を見つけ、事業推進のイメージを獲得するため、お手伝いをする役目で、専らブレーン・ワークです。

1988年10月27日、基本理念と基本構想案を提出、第2回協議会はこれを了承、地元とJRの合意が成立しました。協議会は、基本構想で提案された実行計画策定開始と準備会社設立を合意しました。計画策定は実務を伴い、費用を要するので、計画策定までを任務とし、資金調達と決裁権を持つ執行機関が必要なのです。私は、翌1989年4月に設立された準備会社から、プロジェクトの計画全般を支援するプロフェッショナル・アドバイザー<以下:P.A.>として指名を受けました。P.A.の職務は「個人」です。短期ですが猛烈に「時間」が割かれます。6月のアルパック株主総会で代表取締役社長職を退任しました。

「実行計画策定」とは、事業規模と事業手法を決めることです。事業規模とは、具体的にはJRの所有する土地から事業に供する区域を決めること、事業に関わる街路など公共事業を決めることです。事業手法には都市計画と国際コンペがあります。それには権威を持つ、それなりの“カマエ”が必要になります。

「京都駅改築調査研究委員会」の設置をお願いしました。8月12日に発足した委員会は、京都大学の川崎清教授を委員長に、建設省・運輸省・JR西日本・国鉄清算事業団が加わり、事務局をアルパック(松本明)が務め、周辺の交通調査からはじめ、歩行者・自動車の捌き方、駅前広場と建築限界、事業手法を議論しました。第2代目駅舎の時から、南北の繋がりが問題になっていました。最もよい方法は、東海道本線を高架化して新幹線のレベルまで持ち上げることです。結局、嵯峨野線上空は使うが、本屋は0番線ホーム先端までとすることになりました。但し、設計条件に“将来計画に備えること”を明記することとしました。

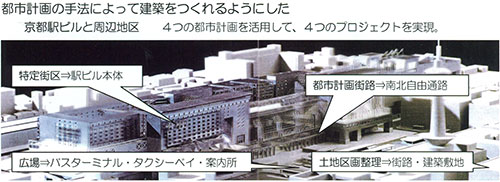

次に事業手法。駅ビル本体は「特定街区」。これで高さ制限が消えますが建築の床面積が増えると人と車の発生量が増えます。そのためには周辺の街路整備で担保する必要があります。西の土地区画整理事業と南北を結ぶ街路事業です。幅員12メートルの南北自由通路は実は京都市の都市計画街路です。京都駅ビルはどう見ても「建築」ですが、駅前広場を含め4つの都市計画手法を使ったレッキとした「都市計画事業」です。

地域プロジェクト第三の特徴、大きなファイナンスが伴います。「都市計画」の役割は、都市経営の観点から見れば「投資空間の制御と創出」です。区域を定めて投資空間を作ることです。

京都は有形無形の文化の宝庫です、基本構想で提案した文化施設は、京都大学の米山俊直教授を座長に検討会が設置されましたが、コンテンツと関わり「京都駅文化施設構想案」の中間報告は1991年12月にずれ込みましたので、コンペ段階の設計条件では、1000席の劇場と美術館等にとどめています。

改築実行計画 コンペの方式を決める

国際コンペの方式を決めることが、事業推進の手順に関わるとはどういうことでしょうか。同時期、2つの国際設計コンペが先行していました。

関西国際空港ターミナルビルは、1988年12月、レンゾ・ピアノ氏〈伊〉が選ばれていました。これは、ゼネコンとのジョイントで、正式の設計コンペとしては疑義が持たれていました。

東京国際フォーラムは、有楽町の元都庁舎跡で、1989年11月に、ラファエロ・ウイニオリ氏〈米〉が選ばれます。こちらは理想的な国際コンペです。公開コンペ・指名コンペの2段階方式です。公開コンペは広くアイデアを集めますが、最低1年の時間とたいそうな費用が掛かります。P.A.は進来簾さんでした。国際コンペの進め方、P.A.の心得を教わりました。何にしろ、国際コンペのP.A.なんて、生まれて初めての経験です。たいへん助かりました。

実は、進来簾さんとは1963年からの永いお付き合いでした。1997年には日本建築家協会(JIA)の同期の副会長を務めました。進来さんは国際担当で、国際建築家連盟〈UIA〉副会長も務められました。私は国内支部担当でした。

結局、1段階・指名方式と決まりました。平安建都1200年が近づいています。時間との競争です。この方針を携えて、UIA日本支部であるJIAを訪問し、大谷幸夫委員長に国際設計競技委員会を開いて頂き、事業実行計画案に基づくコンペ要綱案を説明しました。正規の国際コンペなら、パリのUIA本部から指名建築家への通知を送ることになります。委員会と協議の結果、“UIAの「基準」を遵守すること”を条件に“外国人建築家も参加する国内コンペとする”ことで承認を受けました。従って、公式の表記には「国際的」と“的”を入れているのです。

1990年2月17日、「京都駅改築調査研究委員会」の最終報告で規模が決まりました。第3代目京都駅に比べて何より変わったこととは、「規模」です。延床面積は、約23万8千平方メートル。先代―第3代目駅舎は、約1万平方メートルですから、一気に23倍にもなりました。

改築実行計画の策定に掛りました。23万8千平方メートルの中で、所要室・面積などを決めることは、駅ビルを一つ設計するくらいの作業を要します。東西に500mもあるので、付属図はたいそうな大きさになります。これらの作業はJR西日本の技術陣が頼りです。地下埋設物の図面まで持っているのですから。およそ5ヶ月で、「改築実行計画」を策定。8月6日の準備会社取締役会で決定、9月の第3回協議会へ報告して了承を受けました。実行計画はコンペ要綱の「設計条件」に使います。

準備会社は任務を終えて解散し、9月28日、いよいよ事業主体となる「京都駅ビル開発株式会社」が設立されました。資本金10億、出資比率は準備会社と同じでJR・地元各50%。社長には準備会社社長を引き継ぎ、JR西日本・井手正敏副社長が就任、私はUIAのコンペ基準の規定による国際コンペのプロフェッショナル・アドバイザーとして任命されました。

国際コンペ P.A.の職務・職責

さて、P.A.のお役目です。要するにUIA「国際建築・都市設計競技基準」<以下:「基準」>をしっかり読み込むことからです。

「基準」第9条で、主催者(promoter)は、“コンペの要綱作成と競技実施の監理”のために、P.A.を任命することになっています。「要綱作成」とは、指名方式の場合、指名建築家の選定、審査委員の選定、設計要項〈所要室・面積・使用言語・寸法。参加報酬等〉、「競技実施の監理」とは、建築家への現地説明、質疑応答、応募作品のチェック、審査会場設営、同時通訳等で、送られてきた模型の通関や、宿泊の手配まであります。順序から言うと先ず、審査委員を決めること。「基準」に従って過半数が建築家であること、指名建築家との国籍も考慮しなければなりません。「古都・京都」でのプロジェクトです。コンペ経験だけでなく、それぞれのお国や都市の歴史や風土と、どのように向き合って来られたか、リサーチしました。先ず、審査委員長・委員(候補)に川崎清、磯崎新の両名をお願いし、ご両名と調査データを元に相談して審査員、次に指名建築家を決めました。それには、日頃から、或いは永年に渡ってのお付き合い、そしてフットワーク軽く調べ回って情報を収集しておくことです。審査員では、コロラド州立大学ユージン・ベンダ教授は、この頃、京大客員教授に就いていて、よくアルパック京都事務所に現れていました。鋭い感性をもった建築家で、京都を深く研究しておられました。指名建築家では、京都の姉妹都市・ケルンで活動するペーター・ブスマンさんは、1988年に経済同友会のミッション参加の時、1日エスケープして、大聖堂の足元で作った劇場等を見、市役所で十数回に及ぶ市民との対話のことを聞いていました。

難しいのは設計要綱です。国際空港では機能は万国共通で、国による違いは気候条件くらいですが、鉄道駅は風土・文化による違いが重要であり、外国人には理解が難しいです。「要綱」は文字と数字だけで“絵”は使えません。イメージを伝えることの難しさを痛感しました。

国際コンペの経験豊かな、川崎清先生と磯崎新さんに教わることができたのは幸いでした。お二人とも学生時代からの知古です。

外国人建築家のためにコ・アーキテクトの紹介もしました。ブスマンさんのコ・アーキテクトには、京都設監協会で共に働き、京都ドイツ文化センターを設計していたゲン・プランの満野久さんを推薦しました。委員長に金多潔・京都大学教授をお願いして、「技術委員会」を組織しました。作品チェック-要項への適合、法規・構造・コストです。特別なのは「景観」への影響を見るため、東本願寺・東寺等からの動態映像を審査会へ提供したこと、模型の内部を見るために超小型TVカメラを用意したことです。

情報公開 徹底的に“市民のもの”とする

市民社会の時代です。JRの資産は、もともと国民の財産です。駅ビル開発株式会社は民営会社ですが、資本金の形で府・市民の税金が使われています。市民が物申すのは道理があります。先ず、率先して情報を開示し、市民と情報を共有することです。美術館へ行ったことのない市民でも京都駅は知っています。改築するらしい、国際コンペをやるらしいと知っている人もいます。その時期、京都の景観は、国民的議論になっていました。

駅の特別待合室を改装して「Jルーム」と称し、実行計画書、付属図面をすべて公開しました。来た人は殆ど建設関係の方でしたが。

審査会の前には、職業・年齢がほぼ市民の構成に近い建都1200年記念協会の評議員約300名に作品の評価ではなく、感想を書いて頂き、審査会に提供しました。

P.A.個人としてできることも実行しました。京都デザイン関連団体協議会議長をしていましたので、1991年3月30日、第11回京都デザイン会議は「The

Station」と銘打って、現職の駅長さんをお招きしてシンポジウムをしました。特に常任幹事であった京都経済同友会のまちづくり委員会でのスピーチの効果は格別でした。現に私も京都建築設計監理協会会長でしたように、さまざまな商工業団体の会長さん、会議所議員さん、華道・茶道のお家元など文化人もおられ、オピニオン・リーダーの集団です。爆発的に理解と共感が拡がりました。

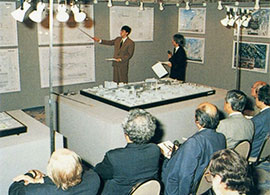

この勢いはコンペを終わった後まで続きました。決定後、府立文化芸術会館での一般公開には、一週間でなんと16,000人、北海道から九州から、子ども連れの市民も来られ、用意したパンフレットがなくなり、大急ぎで増刷するさわぎでした。

審査の準備 丁寧に手順を踏む

1990年10月31日、開発会社役員会は、コンペ要綱、指名建築家を決定、翌11月1日、建築家7名へ指名通知発送、受諾書受付、設計要綱発送、11月26日、指名建築家への現地説明会、12月、質疑受付・回答書送付と進みました。ここからは、3月末作品締切りまで、約4ヶ月、建築家が忙しく、主催者はヒマになります。「3月頃、ボツボツ恰好が付いてきた頃、建築家の仕事ぶりを見に行こうか」なんて言っていたら、1991年1月27日、湾岸戦争勃発、企ては立ち消えになりました。3月31日、作品提出締切。作品到着後の約1ヶ月間は技術委員会と裏方が忙しくなります。建築家到着。5月6日、審査員現地視察、かくて1991年5月7日・8日、コンペ審査会開催にいたりました。

コンペ審査 徹底して“フェアー”で

会場は蹴上の都ホテル(現ウェスティン都ホテル京都)。ここは、京都東ロータリークラブの例会場、私のホームグランドです。審査会は大宴会場に設営しました。

建築家のプレゼンテーション、質疑応答に続き、審査が始まります。審査が始まると、権限と責任はすべて、審査委員長に委ねられます。P.A.は審査会の始めに技術委員会報告を行います。技術やコストに問題があっても、P.A.には除外する権限はありません。その旨を報告し、審査会の決定に委ねます。以後、P.A.は委員長が求めた時以外は発言できません。あくまでも委員長が主役で、P.A.は自由でフェアーな審査が遂行できるよう、裏方に徹します。

審査員は前日から来られる方もあり、3日間、ホテルに宿泊して頂き、外部との連絡は遮断します。電話もダメ、夜も要所にガードマンを立てます。カンヅメです。おかげで、私も結構な部屋に泊まりました。P.A.は発言できませんが、委員長の正面に位置を占め、サインを送ります。「エキサイトしてきたから、ここいらで休憩に入りましょう」といった具合に。興奮してくると、マイクをほっぽりだすので、同時通訳ができなくなり、ブースから降して“ささやき”型に替えました。2日間、延18時間、議論を進めて行くと見えていなかったことが浮かび上がってきます。川崎委員長の見事なリードに感服しました。コンペは、一人の建築家しか選べず、他は消えてしまう残念な方法だと思っていましたが、自由な議論が保証されることによって、全ての労作も、審査員もP.A.も創造に参加しているのだと実感しました。

原広司さんのデザインは、先ず眼に映る表層から「琳派」に通ずると言われます。内部に視点を移すと、東西にせりあがる空間が広がります。TVカメラで見て頂くと、内部空間まで作りこまれた造形は驚きでした。提案の特徴を「マトリックス」と表現されていますが、京都の条坊を通すとともに、人工地盤でもって上下を分ける構造上の解決法もマトリックスと呼んでいました。技術委員会は構造・コスト等、殆ど完璧であると報告しています。

コンペの審査は、記録を取らないものですが実はP.A.はヒマなものですから、丁度、速記を勉強していたので、メモを取っていました。もう時効でしょうから、公表してはどうでしょう。まさにナマのドラマです。

|

|

P.A.は審査会の最後に、審査員全員の署名をとって主催者に報告します。「基準」に従ったP.A.職務は、審査経過・決定と公開、即ち委員長の講評、一般公開で完了しました。1991年5月末でした。記念誌、建築学会・都市計画学会にも報告を求められました。TVやプレスの取材など、アフターサービスは続きました。国際コンペに関する課題が残っていると感じました。国内法の整備と人材育成です。グローバル化が進む国際社会で普通の国として伍して行くために。この「伝承」がP.A.はじめ要員のために、コンペ企画から運営の資料となれば幸いです。

1988年6月8日に始まり4年。1,453日、多くの社員の目に入らない所での日々でした。

国際コンペにはどれくらいの費用が掛かるか。指名建築家には1名2,500万円の参加報酬をお払いしました。外国人建築家は航空運賃が必要ですが、各々2回の旅費・宿泊費。設計要綱・付属図書作成・翻訳・印刷、周辺模型。審査会場、通訳等々、含め、締めて約5億円。「まだ一円も収入がない会社なのに、ミワさんは資本金の半分も使ってしまった」と言われました。でも、1,000億円の事業費の0.5%です。

それから、1997年9月11日のグランド・オープンまで6年4ヶ月。この間の基本設計・実施設計・都市計画と建築及び商調協関係の許認可・埋文調査・仮駅工事そして本体工事の「フローチャート」は壮大なものです。この間の最高協議機関は、建設省・京都府・京都市・市消防局・JR西日本と駅ビル開発からなる「京都駅改築整備調整連絡会」です。駅にはお休みがありません。安全対策を欠かせません。1993年1月、仮駅舎建設、10月、旧駅舎撤去、12月本体工事着工。1994年2月4日、工事安全祈願祭・平安建都1200年に間にあいました。

1996年6月6日、都市問題会議関西会議の神戸市・大阪市の皆さんを工事現場へご案内しました。タワークレーンが11基、北海道からも動員しての大工事です。よくもまあ、これ以上あるかというくらい、機能を盛り、所要面積にして僅か10%くらいの駅コンコースをニューヨークのグランド・セントラルやミラノ・セントラーレも凌ぐ大空間に仕上げています。原広司さんの采配は勿論、JR 西日本、施工者さらには1万人以上の働くひとびともまた創造者です。

駅前広場の完成 「車懸かり」で実行

社員の多くは「会長は何やってるのだろう」くらいに思っていたかもしれませんが、見る人は見ていました。8月1日からの高校総体京都大会に間に合わせて、1997年7月21日、駅ビル本体竣工。この年から京都市は「街にデザインを」と方針を掲げ、「玄関口で京都らしさを」とアピールをするのです。駅前広場の整備も大会に間に合わせようというのです。

北里敏明副市長が指揮をとり、アルパックに設計を指名され、JR西日本と京都市から設計委託を受けました。1992年にJRの委託で「駅前広場検討調査」をして地下街の構造、駅ビルとの結合など調べていましたが、お話しがあったのは1月16日。オープンまで約7ヶ月。バス・タクシー、地下街・近隣との調整、上屋・案内所・植栽・サインの設計から工事まで、たいへんです。

アルパックは、シンクタンク・プランニング・デザイン3つの機能と「エキスパート小集団のアソシエイツ」という組織をマトリックスでもって構成し、進化させてきました。

JRと地元の合意形成、即ち政策提言というブレーンワークで始まり、基本計画というプランニングで都市計画事業へ導き、P.A.として国際コンペを仕切り、少し脇に退いて6年余。実施設計・建設工事を見ていたら、4つ目の都市計画事業仕上げの段階で再び登場しました。

今度は実行部隊、土木・建築・造園からサインまで。設計から完成まで7ヶ月のイクサです。「車懸かり」と呼んでいた、アルパック得意の戦法です。京都事務所・中根博一計画部長が統括し、中里敏明副市長の熱意に応えました。駅は24時間営業。駅ビルから見下ろせる。和かい夜間照明に京都らしさを表現しています。こうして、第4代京都駅ビルプロジェクトが全て完成しました。発端から満9年でした。

おわりに 目的と手段を心得る

「“駅”とは列車を止めて旅客貨物の乗降を取り

扱う施設」と定義されますが、人々にとって、出会いと別れ、くつろぎと楽しみ、さまざまな人間模様の舞台です。海の港、空の港、ロマンとペーソスの交錯するエキサイト・スポットであること、昔も今も替わりません。基本コンセプトで「新しいターミナルは時代と文化を表現する。成長する都市が新しい機能を求めている」と言いました。少しスマートにいうと「コンテンポラリー・アート・アンド・エンターテイメント・ギャラリー」。歴史的な北と、新しい南の真ん中、「現代」にあって、人々が芸術・芸能と交錯する回廊です。駅ビルには劇場があります、美術館があります。ホテルの廊下には6つの芸術系大学の美術作品が並んでいます。コンコースとホテル階に14のアート広告が見られます。北側の

巨大な柱の内側には石のミュージアムもあります。アート&エンターテインメント・ギャラリーであり続けています。駅ビル開発株式会社の見識に敬意を表します。

振り返って、基本構想から国際的コンペまで、遂行できたのは、JR西日本と商工会議所の皆さんのおかげです。事業主体の側に「人」があってこそ、事業は成功するのです。京都市の職員には、都市計画決定に、建築確認にご尽力して頂きました。皆さんと呼吸があったのです。

「都市は、理想を必要とする」というフレーズで始まる「世界自由文化都市宣言」は京都市の最高の目標です。1978年(昭和53年)10月15日、自治80周年記念式典で発表されました。桑原武夫先生を座長とする委員会で起草された宣言です。

以後、歴代市長の演説、市の基本計画だけでなく、経済同友会の政策提言で、必ず基本に据えられています。これが、京都市の都市づくりの憲法であり、目標・目的です。駅ビルはその手段です。

まだ、20年、30年は存続するでしょう。手直しも加わるでしょう。文化遺産になれば結構なことです。今後とも市政も経済界も、しっかり目標を見据えて進まれるよう念じます。

アルパックニュースレター200号・目次

特集「200号発行を迎えて」

- ニュースレター編集委員会/坂井信行

- ニュースレター編集委員会/鮒子田稔理

- ニュースレター編集委員会/嶋崎雅嘉

- ニュースレター編集委員会/中村孝子

- ニュースレター編集委員会/長沢弘樹

- ニュースレター編集委員会/武藤健司

ひと・まち・地域

- 流山市で「3層の高度地区」導入/東京事務所 野口和雄(都市プランナー)

- 伝承譜 その5~京都駅ビル20年―地域社会のユメを拓く/名誉会長 三輪泰司

- 地域に寄り添って地方創生を考える その18~企業誘致が成功した人口増加自治体の補完的考察/代表取締役社長 森脇宏

きんきょう

- 「体験交流型」で摂津峡に新たなムーブメント!/地域産業イノベーショングループ 武藤健司・片山麻衣

- 今年もファミフェスやります!at南港ポートタウン/地域再生デザイングループ生活デザインチーム 嶋崎雅嘉・戸田幸典 都市・地域プランニンググループ/橋本晋輔

- 「働き方改革についての事例報告と自由討議」を開催しました/杉原五郎 代表取締役会長・都市計画コンサルタント協会理事