アルパックニュースレター200号

地域に寄り添って地方創生を考える その18

(「地域から少子高齢化への対応を考える」から改題)

~企業誘致が成功した人口増加自治体の補完的考察~

改題にあたって

本稿「地域から少子高齢化への対応を考える」を連載し始めたのは2013年6月号ですが、その後、地方創生の取り組みが全国的に取り組まれ、これまで本稿で展開してきた考察や問題意識が、地方創生で問われている課題と通底していることから、地方創生への貢献をめざして、標記のよう改題します。

企業誘致に成功した市町村のパターン分類

前号(199号)では、地方部で参考になる人口増加自治体の多くが、企業誘致に成功した市町村であることを示しました。今号以降で、これらの市町村について、さらに補完的な考察を進めます。

前号では、企業誘致に成功した人口増加自治体の多くが、ベッドタウン的要素を持っていることも示しました。近隣の地域中心的な都市に、夜間人口の増加分をベッドタウン的に依存しつつ、同時に企業誘致によって昼間人口も増加させており、こうした自治体を仮に「依存型」と呼び、そうでない自治体を「自立型」と呼ぶことにしました。また前号では、企業誘致が成功した人口増加自治体の多くが、国土の主軸沿いに位置していることを示しました。

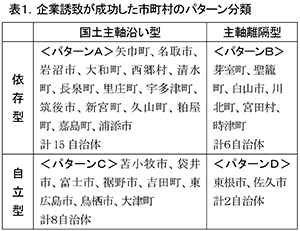

そこで、企業誘致に成功した人口増加自治体を「依存型」と「自立型」、さらに「国土主軸沿い型」と「主軸から離隔型」の2軸で分類すると、表1のような4つのパターンに分類できます。

これら4パターンのうち、依存型で国土主軸沿い型のパターンAは、15自治体が該当し最も多いのですが、たいへん恵まれた立地条件を活かしているので、参考になりにくいと思われ、本稿の考察対象からは除外します。

同じく依存型でも主軸離隔型のパターンBは、依存先の都市が大都市でなければ、学べる点が多そうですので、次号以降で考察したいと思います。

パターンCの自立型で主軸沿い型は8自治体あり、国土主軸沿いという立地条件を活かしながら、依存する市を欠いて、どう自立していったのか、今号でのちほど考察を進めます。

同じく自立型でも主軸離隔型のパターンDは、多くの教訓を含んでいそうですので、次号以降で考察を深めたいと思います。

国土主軸沿いで自立できた要因

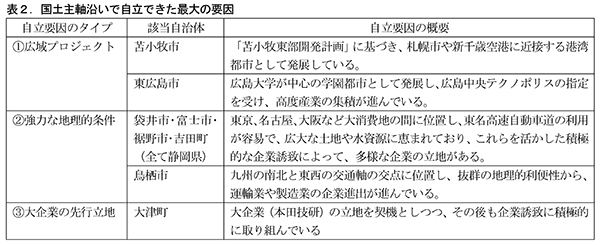

表1のパターンCは、国土主軸沿いですが、依存できる市が近隣にないのに自立できており、何故できたのか、という問題意識で考察を進めます。自治体ごとに考察すると、自立できた最大の要因として、(1)広域プロジェクト、(2)強力な地理的条件、(3)大企業の先行立地、と3つの要因が指摘できます(詳細は表2参照)。

このうち(1)広域プロジェクトは、国や県が関与する広域プロジェクトで発展した自治体で、苫小牧市と東広島市が該当します。また(2)強力な地理的条件は、抜群に強力な地理的条件を活かして企業誘致を図り、人口増加につなげている自治体で、袋井市・富士市・裾野市・吉田町という静岡県の4市町と、鳥栖市が該当します。このように整理すると、(1)と(2)の要因は、多くの自治体が同じアプローチをするのは、難しいように思えます。

一方、(3)大企業の先行立地は、大津町のみで確認できる要因ですが、大企業の先行立地を契機としつつ、その後も企業立地が続いている自治体です。その経緯等を調べてみると、類似のアプローチができる自治体も少なくないと思われ、もう少し詳しく考察します。

大津町の教訓-立地支援や、地域と企業の交流

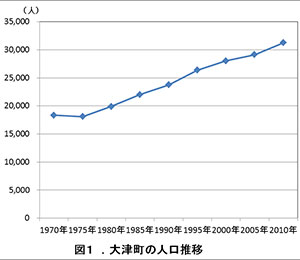

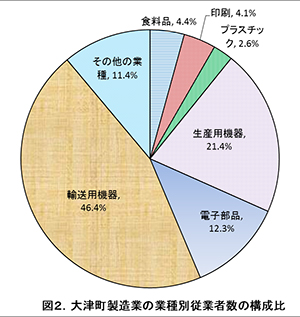

大津町は、熊本県の中北部に位置し、人口は1975年の約18千人を底に増加に転じ、2010年には約31千人にまで急増しています。男性従業者数の産業別構成比をみると、製造業が約36%と圧倒的に多く、製造業が人口増を牽引していることがわかります。さらに製造業における業種別従業者数の構成比をみると、輸送用機器が5割近くを占めていますが、それ以外にも生産用機器をはじめ多様な業種が集積しています。

この輸送用機器の中心は本田技研工業で、1976年に操業開始ですので、人口増加と完全に歩調が合っています。経済産業省がまとめた資料「企業立地に頑張る市町村事例集」(平成20年3月,経済産業省地域経済産業グループ編)によれば、本田技研工業が立地を決めたのは、希望する用地規模(長辺2km、短辺1km程度の平らな土地)が確保できることが大きかったようです。さらに立地決定後も、役場内に設置された開発室が、用地交渉に当たって不在地主との交渉まで支援し、子会社設立の際や各種許認可手続に当たって迅速かつ的確な対応も実施されたようです。こうしたワンストップサービスや、1988年以降の工業団地の造成と本田技研工業以外の企業誘致、さらに大津町企業連絡協議会を設置し、企業間だけでなく企業と住民の交流を図ってきています。

こうしてみると、国土主軸沿いという立地条件だけに甘えず、広大で安価な用地の提供など、手厚い立地支援をはじめ、様々な努力を重ねてきたことが、大津町が自立できた大きな要因だと理解できます。

資料:国勢調査(各年) |

資料:工業統計(2014年) |

アルパックニュースレター200号・目次

特集「200号発行を迎えて」

- ニュースレター編集委員会/坂井信行

- ニュースレター編集委員会/鮒子田稔理

- ニュースレター編集委員会/嶋崎雅嘉

- ニュースレター編集委員会/中村孝子

- ニュースレター編集委員会/長沢弘樹

- ニュースレター編集委員会/武藤健司

ひと・まち・地域

- 流山市で「3層の高度地区」導入/東京事務所 野口和雄(都市プランナー)

- 伝承譜 その5~京都駅ビル20年―地域社会のユメを拓く/名誉会長 三輪泰司

- 地域に寄り添って地方創生を考える その18~企業誘致が成功した人口増加自治体の補完的考察/代表取締役社長 森脇宏

きんきょう

- 「体験交流型」で摂津峡に新たなムーブメント!/地域産業イノベーショングループ 武藤健司・片山麻衣

- 今年もファミフェスやります!at南港ポートタウン/地域再生デザイングループ生活デザインチーム 嶋崎雅嘉・戸田幸典 都市・地域プランニンググループ/橋本晋輔

- 「働き方改革についての事例報告と自由討議」を開催しました/杉原五郎 代表取締役会長・都市計画コンサルタント協会理事