アルパックニュースレター165号

学校給食からひろげる地産地消

~食育推進計画における政策指標を切り口に~

はじめに

平成17年施行の食育基本法の下、食育推進基本計画が策定され、この間、政策として食育が推進されてきました。今般、計画策定から5年が経過し、国では計画の見直しを行っていますが、省庁をまたぐ計画ならでは、の課題もありそうです。

本稿では、同基本計画の中で設定された政策指標から、“学校給食における地場産物利用”に関するものを取り上げて、少し考えてみました。

学校給食の地場産物利用率

基本計画には「学校給食における地場産物の利用率(以下「地場産利用率」)を平成22年度までに30%以上にする」ことが掲げられています。

これは、「当該都道府県で生産、収穫、水揚された食品」を「地場産物」と扱い、その、5日間の献立での使用率を「品目数」で算定した数字です。年に2回、各都道府県教育委員会が全国で500校を選定し行った調査を根拠としています。平成16年からの数値の推移は下表の通りであり、目標達成が難しい状況となっています。

この要因はどこにあるのでしょうか。

政策指標の設定(政策と指標のミスマッチ?)

この政策指標が設定された理由は、食育推進基本計画の中に2点捉えることができます。1点は、文部科学省が推進する子どもへの食育において、学校給食に地場産物を教材として使用することを重要としていること。もう1点は、地産地消による地域農業及び関連産業の活性化といった、農林水産省による取り組み推進を図る上「でも」有効な手段としていることです。

どうやら、前者の意義の下では、地場産物をいかに食育の教材として活用しているかが大切であって、政策指標としては些かミスマッチなようです。むしろ、付け足し的に記載された後者の意義において、まだ設定に妥当性がある指標という気がします。

政策と政策指標のマッチングの問題に加えて、指標の管理は文部科学省、指標の活用は農林水産省。実感を持って書きますが、達成評価の指標設定というやつは、苦労が実に大きいのです。

(地場産給食の実態が見えない!)

指標数値は、全国500か所程度を抽出し都道府県を単位に集計され求められています。近年分の都道府県値が非公開となったことが示すように、得られた数値は、全国値しか、確からしさが伴わないものとなります。

実際の地場産給食の取り組みは、多くは市町村単位であることを考えると、その成果を評価しにくい指標は、ちょっと困りものです。例えば、東京都、大阪府の“地場産物利用率”は10%に足りませんが、東京都の日野市、大阪府の和泉市などでは、近郊農業を生かした優れた取り組みがあります。

(都道府県産が、地場産?)

先述のとおり、指標では「地場産物」を「都道府県産」としています。しかし、地場産給食の実態を映すべきこと、また、農林水産省が「生産者の顔が見える、話ができる関係であること」「産地と学校給食(消費地)の距離は、近ければ近いほど有利である」などとしていることを踏まえると、「地場産物」とは、やはり「市町村産」を単位とする方がよいように思います。

(“品目数”での地場産物利用率だけでは……)

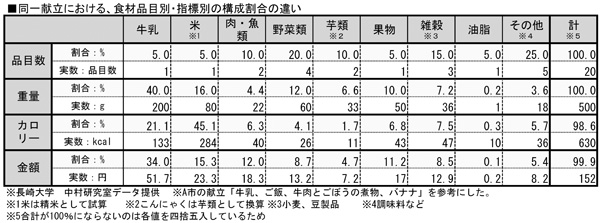

一般に、地場産物の活用状況を測る基礎指標には、品目数、重量、カロリー、金額などを単位とした利用率があります。しかし、それぞれの値には相関がありませんので、品目数単位の指標単独で地場産物の活用状況を評価することには、少々無理があります。

つまり、品目数による地場産物利用率は、多品目の食材を学校給食に結びつけたことは評価できますが、例えば、同一品目の使用量(重量)を増やした成果を評価できないわけです。品目数を増やすよりも重量を増やす方が取り組みやすいこと、また、既に地場産利用率が30%以上となっている地域では、品目数以外の指標が必要になることなどを勘案すると、別な指標が要りそうです。

例えば、品目別に重量を単位として“品目別地場産利用率”を求めて、その平均値を指標として新たに加えてはどうでしょうか。

学校給食は、有力大市場?

学校給食は、全国で約5,000億円の食材需要があり、農業振興と食料自給率の向上を図る上で有力な市場のひとつであると考えられているようです。しかし、実際のところは、野菜・芋・果物・雑穀について見れば、その市場規模は約3割、1,500億円程度であり、それほど大規模な市場ではありません。

むしろ、学校給食がつくる市場は、年間の食材費、必要な食材の時期、量が決まっており、一般市場とは異なって景気の動向を受けにくい「安定」した市場であることが重要です。

地産地消の核を担っている農産物直売所では、顧客の新規獲得と安定確保、曜日・時期などでの売上平準化などに苦労している実態があります。そこで、学校給食がつくる安定市場とのマッチングはどうでしょう?学校給食は、平日だけです。土日祝日の需要はありませんから、直売所が忙しいタイミングと重なることもほとんどないはずです。学校給食を通じて、児童の家族との間での情報受発信も可能で、さらなる地産地消の展開がひろがるに違いありません。

おわりに

この5年間、学校給食への地場産物利用は、国の示す数値以上に、着実に進展していると感じています。本稿においていくつかの提案をしていますが、その進

展をつくってきた“現場の取り組み”を適切に評価し、いっそう応援するためにも、簡便・有効な評価指標の設定と共有が大切だと思います。

(参考文献)

「食育推進基本計画」(平成18年3月)

「地産地消推進検討会中間取りまとめ」(農林水産省平成17年8月)

「学校給食への地場産野菜供給に関する調査」(農林中金総合研究所2006.11)

「学校給食の地場産自給率に関する研究」(長崎大学総合環境研究 6(1),89-112, 2003.10.31)

「地産地消と学校給食 有機農業と食育のまちづくり」(安井孝 2010.03.20コモンズ

ごはん、いただきます |

学校給食 |

アルパックニュースレター165号・目次

新年の挨拶

ひと・まち・地域

- 低炭素都市づくり異なる2つの地域より/大阪事務所 畑中直樹・中川貴美子

- 学校給食からひろげる地産地消~食育推進計画における政策指標を切り口に

/京都事務所 廣部出・大阪事務所 原田弘之・渡邊美穂 - 命を救うプロジェクト~心臓疾患術前シミュレータの開発/京都事務所 高野隆嗣

- キッズバーベキュー高浜楽校を開催/大阪事務所 高田剛司