アルパックニュースレター182号

地域から少子高齢化への対応を考える(その4)~未婚率の低い日高町(和歌山県)に関する考察 ~

未婚率の低い日高町

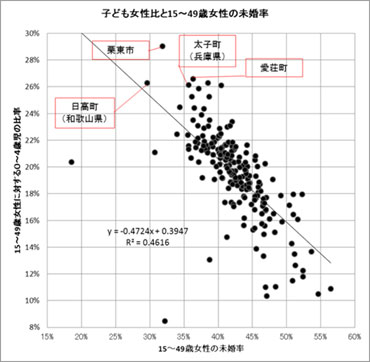

前号(その3)では、関西の市町村別データをマクロに分析して、女性の未婚率が低い市町村ほど出生率も高いことを確認しました。この分析過程で、日高町(和歌山県)の女性の未婚率が低く、かつ出生率の代替指標である子ども女性比(15~49歳の女性人口に対する0~4歳人口の比率)が高いことに気がつきました。下図は前号(その3)でも示した女性の未婚率と子ども女性比の相関を示したグラフですが、子ども女性比が高い市町の多くは都市圏の人口急増市町で、それ故、出産適齢期の若い住民が転入し、それをテコに子ども女性比を高めていると推察されますが、日高町だけは人口減少傾向が続く地方部に位置しているものの、未婚率が低いことをテコに子ども女性比を高めているように見えます。そこで日高町に焦点を当てて、その要因等について考察を深めてみます。

資料:国勢調査(2010年)

日高町の未婚率の特徴

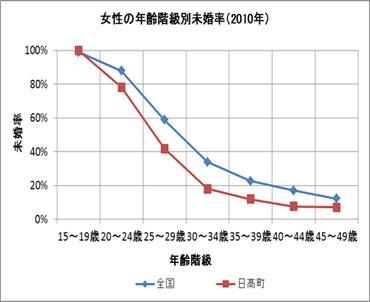

まず女性の5歳階級別未婚率(2010年)について、日高町と全国を比べてみました。日高町の未婚率は15~19歳では全国と差はないものの、20~24歳で8割弱となり9割弱の全国と少し差が生じ、25~29歳では日高町は約4割にまで下がって(半数以上が既婚となって)、約6割が未婚の全国と大きな差が生じています。さらに日高町の30~34歳では2割弱が未婚ですが、全国の未婚率が2割を切るのは40~44歳となっています。

全体として、日高町の女性は他地域に比べて早く結婚しており、これが子供を多く出生する要因となっていると推察されます。

資料:国勢調査(2010年)

日高町の低い未婚率の要因の考察

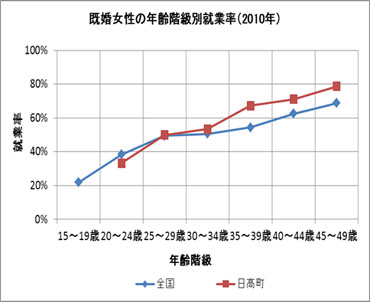

それでは、なぜ日高町の女性は早く結婚しているのでしょうか。そこで、既婚女性の5歳階級別就業率(2010年)について、日高町と全国を比べてみると、20歳代から30歳代前半までは全国と大きな差はなく、30歳代後半以降で日高町の就業率が全国を大きく上回っています。すなわち、日高町の女性は全国に比べて早く結婚する要因は、共稼ぎではないようです。ただし、30歳代後半から共働きを始めることが比較的容易なことが、結婚に踏み切る安心感を醸成している可能性も否定はできません。

資料:国勢調査(2010年)

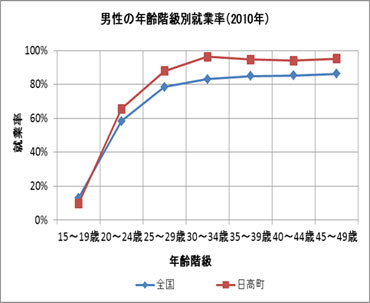

次に、今度は男性の5歳階級別就業率(2010年)を日高町と全国で比べてみますと、20歳代以降すべての年齢で日高町の就業率が全国を大きく上回っています。日高町の未婚率の低さは、男性の就業状況が優れていることが一因と言えそうです。

資料:国勢調査(2010年)

さらに、日高町における女性の5歳階級別コーホート人口を5年ずらして比較してみました。例えば2005年に15~19歳であった女性は2010年には20~24歳となり、該当する人口は減少していますが、それより年上の年齢階級では様相が大きく変わり、2005年に20~39歳であった女性は、2010年にはいずれの階級も増加をみせています。したがって、20~39歳という子育て世代の女性が、子育て環境として日高町を選択し、転入しているようです。一方、日高町の女性は、20歳代から30歳代前半にかけて大部分が結婚していますので、その結婚を促進する要因は、子育て世代を日高町に呼び込む要因と共通している可能性があります。この可能性を視野に入れて、もう少し考察を進めてみます。

資料:国勢調査(2010年)

結婚促進要因として、子育て支援施策を周辺市町と比較してみますと、日高町の保育所利用率(注)が57.3%と、関西の平均である32.2%に比べてたいへん高いことが確認できます。ただし、隣接する由良町も同程度に高いものの、未婚率は低くはないため、保育所利用率だけで日高町の未婚率を説明するのは難しそうです。

そこで、祖父母等による支援に着目し、「次世代育成支援対策地域行動計画」の策定に際して実施されたアンケート結果から把握すると、日高町の就学前児童がいる世帯では、同居世帯が25.3%、祖父近居が69.7%、祖母近居が78.7%と著しく高く、ほとんどの世帯が実家の子育て支援を得られる条件があり、この比率が周辺市町より高いことも確認できます。

こうして日高町では、実家の子育て支援や保育所利用率の高さ、さらに男性の就業率の高さが、総合的に結婚を促進している可能性が考えられます。

なお今回の日高町に関する考察については、できれば日高町の行政担当者のご意見も拝聴すべきですが、そのチャンスはまだ得られていません。

注:市町村別の0歳~6歳児数(国勢調査2010年)に対する認可保育所利用者数(厚生労働省保育課調べ2012年)の比率を「保育所利用率」とします。

アルパックニュースレター182号・目次

寄稿

ひと・まち・地域

きんきょう

- 上野千鶴子氏との公開対談をしました/竹井隆人 (政治学者、アルパック顧問、(株)都市ガバナンス研究所代表)

- 授産所の新しい仕事!周藤さん、遠征して先生になる!/公共マネジメントグループ 廣部出

- フォーラム「関西の食文化とフードツーリズム」が開催されました/公共マネジメントグループ高田剛司

- きっかけは、地域自慢を見直すこと/地域再生デザイングループ 森岡武

- エネルギーシフトと地域づくりを訪ねる旅/代表取締役会長 杉原五郎

- アルパックの経営理念を策定し、イメージロゴも作成しました/代表取締役社長 森脇宏