アルパックニュースレター182号

「創始者に聞く」

はじめに

アルパックニュースレターは創業17年目の1983年の発行以来、本号で182号を迎えました。この間、読者のみなさまをはじめ職員の世代交代も進み、アルパックの歴史を知る人も少なくなってきました。そこで、創始者である三輪泰司名誉会長が語るアルパック創始期以来のエピソードを連載でご紹介します。若手職員が順に聞き手となってインタビューする本企画をお楽しみください。

―現在、私は25歳でいま何を学ぶべきか日々考えています。25歳くらいの頃はどのようなお仕事をされていたのですか?

僕が25歳の時は、西山研究室の先輩と共に大規模団地の先駆けとなった香里団地計画に参加し、スキルアップに勉めていました。建築士の受験をしたのもこの頃です。

さらに当時の住宅需要に応えて、京都住宅相談所を開設しました。城崎温泉の仕事も手掛け、建築設計の実績も積み重ねつつあったのですが、西山先生から見ると、僕らは設計のプロとしての教育を受けていなかったので「見ちゃおれん」というレベルだったようです。

そんな訳で、東大の吉武研究室の外郭団体である川村建設事務所に修行に出されまして、設計から見積の仕方、施工までを経験しました。特許技術の開発に関しても、先駆けて取り組んでおり、私も2つほど特許を開発しましたよ。

―何の特許ですか?

ドライブリベット工法についての機械的な特許と、金属材料の特許です。金属材料の勉強は随分やりましたよ。このような基礎的な技術のスキルアップを勉強するのが20代でしょう。東京で足かけ6年過ごし、和設計事務所では社会福祉施設や児童施設の業務も経験しました。

この後に「地域コンサルタント」設立へ向けて、建築学会の調査団の一員としてドキシアディスの手掛けた都市や、ソ連、ヨーロッパを訪れました。

―ソ連、ヨーロッパの都市はかなり先進的だったのでしょうか?

そうとも言えません。画一的なプランだったし、技術も高くはなかったですね。ただしスウェーデンなどは面白かったですよ。ストックホルムからは「橋上駅」の方法を学び、泉北ニュータウンに取り入れました。

ところで、この時期は日本でも住宅公団等により大量に住宅が供給されていました。建設に伴う技術開発などハード面では目覚ましい進展がありました。しかし、ハワードの『田園都市論』で語られているような、土地の共同所有といったソフト面が入ってこなかった。これは業界では日本の都市計画の失敗と言われています。

この後大阪万博の会場計画が始まり、300haのマスタープランの策定や土地造成の設計を手掛けました。また、世の中が万博景気で浮かれていたその一方で、それだけでは不十分だと思い、万博景気の対極を見ようとも努めました。

―「万博景気の対極を見ようとした」とは?

代表的なのは隠岐・西郷町総合計画です。当時、過疎と過密の問題が明らかになりつつあり、隠岐でも年率10%で人口が減少していました。

私たちは「島に住む3万5千人の人間が食っていけるには何をすれば良いか」を考えました。空港や港の整備に加え、混牧林での牛の放牧、村営ホテルの建設、公務員人員の増員などにより、雇用の場を創出しました。

さらに社会科の教科書を作ったり、隠岐に歌い継がれていた民謡を集めたり、「しげさ節(隠岐民謡)」に振り付けをして皆で踊れるようにしたり…最後には「港まつり」を催しました。

誰でも自分の住んでいる所の意味を知り、誇りを持ちたい、より良くしたいという思いがあります。これは個人が自分自身に誇りを持ち、より良くしたいと思いを持つのと同じです。地域づくりと同じように、個人としても「何をやりたいのか」を考え、自分のアイデンティティ作りをしなければなりません。

<インタビュアーの感想>

入社して半年が経ちますが、「この先自分はどこへ向かうのだろう?」という思い(不安・期待)があります。日々「今の自分に何ができるか」を考え、もがきながらも、「生涯で何をやりたいか」を見定め、近づけるよう努めていかなければならないということを、三輪さんのお話を通じて強く感じました。

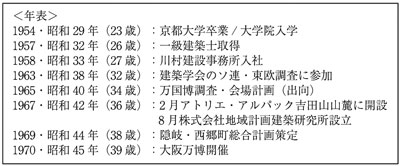

年表

アルパックニュースレター182号・目次

寄稿

ひと・まち・地域

きんきょう

- 上野千鶴子氏との公開対談をしました/竹井隆人 (政治学者、アルパック顧問、(株)都市ガバナンス研究所代表)

- 授産所の新しい仕事!周藤さん、遠征して先生になる!/公共マネジメントグループ 廣部出

- フォーラム「関西の食文化とフードツーリズム」が開催されました/公共マネジメントグループ高田剛司

- きっかけは、地域自慢を見直すこと/地域再生デザイングループ 森岡武

- エネルギーシフトと地域づくりを訪ねる旅/代表取締役会長 杉原五郎

- アルパックの経営理念を策定し、イメージロゴも作成しました/代表取締役社長 森脇宏