アルパックニュースレター183号

地域から少子高齢化への対応を考える その5~日高町(和歌山県)の未婚率が低い理由 ~

日高町長さんのお話をお聞きしました

前号(その4)では、日高町(和歌山県)の女性の未婚率が低く、それ故、出生率の代替指標である子ども女性比(15~49歳の女性人口に対する0~4歳人口の比率)が高いことを記しました。そして、その要因をいろいろ考察し、実家の子育て支援や保育所利用率の高さ、さらに男性の就業率の高さが、総合的に結婚を促進している可能性があると述べました。

前号執筆の時点で、日高町の行政担当者にご意見拝聴を申し入れていましたものの、なかなかそのチャンスが得られませんでしたが、その後、日高町長さんと総務課長さんのお話をお聞きするチャンスをいただき、日高町の未婚率が低い理由がリアルに見えてきましたので、その内容をご報告します。

日高町の人口動態の概要

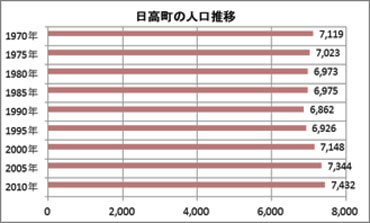

まず、日高町の人口動態を少しご紹介します。人口は下図グラフ(資料1)にみるように1990年頃を底にしてその後は、着実に増加を続けています。地方部にあっては、たいへん珍しい人口動向です。

資料1:国勢調査

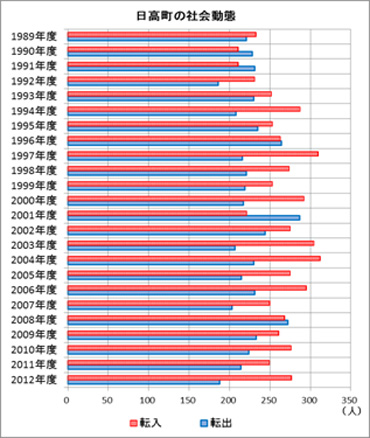

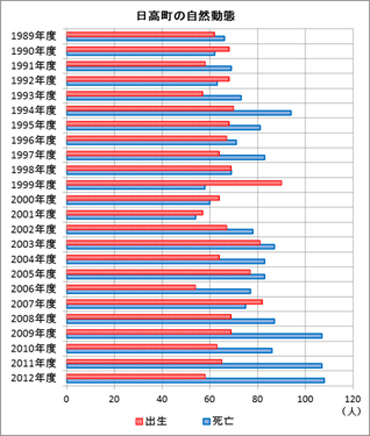

人口増加の主な要因は、下図グラフ(資料2)にみるように1992年から始まる社会増(流入>流出)で、自然増減は下図グラフ(資料3)にみるように、2000年頃までは概ね横ばいで、それ以降の出生数は減っていませんが、死亡数が急増しているため、自然減となっています。それでも自然減を社会増で補って、人口は増加しています。

そして、前号でも確認しましたように、女性の流入人口の中心が20~39歳の子育て世代であるため、未婚率が低くなり(既婚者の比率が高まり)、出生率も維持できているのだと考えられます。

資料2:住民基本台帳

資料3:住民基本台帳

最も大きな理由は安い宅地価格

それでは、こうした地方部では珍しい社会増が、どうして生じているのでしょうか。結論から述べますと、宅地価格が周辺市町に比べて安いため、日高町内のみならず周辺市町の住民で、新たに住宅を取得したい方が、日高町での居住を選択されることが最も大きな理由のようです。当然、こうした住宅取得者層は、既婚の子育て世代が多いことから、統計としては未婚率が下がることになります。また、これら日高町での住宅取得者の多くは、日高町および周辺市町の出身者であるため、前号で確認したように実家(祖父母)が近居している比率が高く、その分だけ実家の子育てフォローが容易になっていると思われます。

ただし、宅地価格が安いことが効果を発揮するよう、日高町が的確に対応されていることも、重要な要因だと思います。この辺の状況を、もう少し詳しくみてみることにします。

日高町への人口流入の経緯

日高町の社会増が始まった1992年は、バブルが崩壊した時期です。バブルのときには、日高町も周辺市町と同様に地価が高騰したのですが、農地が多く市街地が少なかった日高町は、周辺市町よりも地価がもともと安く、又その上がり具合も少なかったため、その後、バブルが崩壊して地価が下がった際に、日高町の地価が住宅取得者にとって手の届きやすい水準に下がっていたことが、こうした人口流入を生んだようです。あわせて、この時期に日高町でも多くの農地が耕作放棄され、これが宅地化されて住宅取得者を受け入れたという側面もあるようです。

また、こうして流入してくる新住民の行政ニーズに日高町が的確に対応されるとともに、住宅開発の条件整備も進めてこられたことも、社会増の要因になっていると思われます。

具体的には、保育所や子育て支援センターの整備、学童保育や学校給食の実施、子ども医療費の無料化など、周辺市町の中でも先頭を切って進めてこられています。これらの福祉ニーズは旧来の住民からはなかなか出てきにくいものですが、現場で新住民の声を聴き取って対応されてきたようです。

さらに、汚水処理整備を促進するため、特に集落排水を中心に進められ(日高町は全域が都市計画区域外)、汚水処理人口普及率は92%と和歌山県内でトップとなっています(平成2011年度末)。地籍調査も既に100%完了しており、宅地開発や道路整備等に際しての手間が飛躍的に短縮し、その分だけ、開発も早くなり地価も安くなっています。また、沿道開発が可能な道路整備も適宜進め、沿道での住宅開発を誘発しています。

こうして、住宅開発が人口流入を呼び込んでいる状況は、このところの南海トラフ大地震による大津波襲来予想でさらに拍車がかかっています。すなわち、周辺市町に比べて日高町が内陸に位置し、津波の被害も少ないため、この2012年10月1日以降の一年間で、322人が流入し、流出との差(社会増)は106人となっています。

事実、私が日高町にお伺いした際に役場の近くの住宅開発地をご案内いただきましたが、平均200平方メートルの8区画が分譲されていて、住宅着工中はまだ1軒だけでしたが、既に7区画が分譲済みで、残り1区画が分譲中という売れ行き状況でした。こうして日高町の人口増加と出生数の維持は、依然として続きそうです。

以上の日高町に即したケーススタディと、これ以前の関西におけるマクロな分析も踏まえ、次号では少子化緩和策について考察してみます。

アルパックニュースレター183号(新年号)・目次

新年の挨拶

- 新年あけましておめでとうございます/代表取締役社長 森脇宏

- 新年あけましておめでとうございます/名誉会長 三輪泰司

- 新年あけましておめでとうございます/杉原五郎・馬場正哲・堀口浩司・松本明・中塚一・山田龍雄

ひと・まち・地域

- 地域から少子高齢化への対応を考える その5~日高町(和歌山県)の未婚率が低い理由~/代表取締役社長 森脇宏

- 「あん’ず三山木」が竣工しました/建築プランニング・デザイングループ 山崎博央

- サプライヤー中小企業の競争力を高める「中小企業連携ナビ」が作成されました/東京事務所 貴船律子

きんきょう

- 魅力的な通りづくりに向けた取り組みを試行的に行いました/地域再生デザイングループ 三木健治・羽田拓也

- 2月に祇園大茶会&鴨東まちなか美術館を開催します/地域産業イノベーショングループ 高野隆嗣・江藤慎介・松田剛

- 台湾の農村に行ってきました!/地域再生デザイングループ 嶋崎雅嘉