アルパックニュースレター183号

サプライヤー中小企業の競争力を高める「中小企業連携ナビ」が作成されました

サプライヤー中小企業(下請け中小企業)が企業連携する理由

大手製造企業の生産拠点の海外展開、世界調達の進行、新興国企業の台頭と、グローバル規模で製造業における産業構造の変化が進む中、日本の製造業を支えてきた下請け分業構造も大きく変化しています。親企業との安定的な下請け関係が崩れ、下請受注を主とするサプライヤー中小企業は、親企業からの発注を待ち受けているだけでなく、自ら取引やビジネスを開拓することが必要になってきました。また、これまでの工程ごとの発注から工程をまとめたユニット発注に対するニーズが高まる等、変化する発注内容への対応も求められています。

そのような中、積極的な取引先の開拓や自社製品の開発、新たな事業分野への参入等に取り組もうとするサプライヤー中小企業が増えてきています。しかしながら、経営資源、情報ともに潤沢でない中小企業が1社で取組むには限界があるため、中小企業が連携してチャレンジする動きが見られます。

このような動きを受けて、中小企業庁取引課が、サプライヤー中小企業が新たに連携活動を始める際や活動を進める中で立ち止った際に参照できる「連携ナビ」を作成し、当社がそのお手伝いをしました。

連携活動の実践者の声をもとに作成

「連携ナビ」の作成に向けて、全国のサプライヤー中小企業を主要な構成メンバーとする30の連携グループへのヒアリング調査を実施し、連携を進める上での成功ポイント、留意点等を分析しました。

また、活発な連携活動を推進している5つの連携グループの代表者に参加してもらい、作成検討委員会を3回に渡って開催し、ナビの作り込みを行いました。

連携ナビの特徴

当ナビの特徴は、実際に連携グループを推進している実践者の方の声をもとに作成されている点です。具体的な事例を多く盛り込み、イメージしやすくなっています。また、サプライヤー中小企業の経営者が活用してもらうとともに、地域の産業支援機関が連携活動を支援する際に活用してもらうことも想定された内容となっています。

連携グループと市場をつなぐシステムの重要性

本文は二つの章から構成されており、第一章は、「なぜ連携するのか」というタイトルのもと、連携活動に取組む背景や動機、目的を整理し、連携活動をうまく進めるための重要ポイントを紹介しています。

サプライヤー中小企業の連携手法となると、連携グループ内での運営ノウハウに注目しがちです。しかし、自ら取引開拓を進めていくためには、グローバル競争にも打ち勝つ競争力が求められます。そのためには、企業規模にかかわらず、「顧客志向のものづくり」が求められる中、いかに、この市場ニーズを把握しニーズに対応していく機能を連携グループに組み入れるかが重要となっていることが、調査を通じて、明らかとなりました。

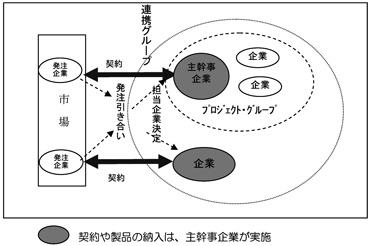

サプライヤー中小企業は親企業からの受注が多かったため、取引や市場を開拓するといった面が弱いことが特徴として挙げられます。そこで、優れたマーケティング力を持った商社や大企業等を連携相手としている事例も見られました。また、メンバーの1社(下図の主幹事企業)が市場との窓口になって、連携事業をコーディネートする仕組みを構築している連携グループも多くみられました。このように、市場へのマーケティング機能が連携グループに備わると、市場やニーズ情報が入手でき、市場のニーズに合わせた製品やサービスづくりが進みます。さらに、その製品・サービスに対するユーザーの反応をフィードバックしていくことにより、市場と対話しながら、市場ニーズに対応したものづくりを継続的に進めていくことができるようになります。

また、連携することにより、情報発信力が高まることや、一定規模の組織体としての活動や実績から社会的信用度も高まり、ブランディング効果が生まれています。ヒアリング調査では、自社の名刺よりも連携グループの名刺の方が営業しやすいという話もお聞きしました。

【市場・発注者との関係】 出典:中小企業連携ナビ

立ち上げ期における運営手法のポイント

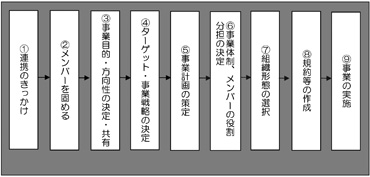

第二章では、連携グループにおける具体的な運営手法のポイントを、下図の連携グループの立ち上げの流れに沿って、それぞれのプロセスごとに紹介しています。

連携グループの運営面でのポイントを挙げますと、一つは事業計画の立案・実施に当たって主導的な役割を果たすリーダーシップの存在です。その点では、全メンバーが横一列のフラットな組織構造を持つ連携グループは、運営への全員参加が得やすい半面、リーダー機能が不明確になるケースもある点が留意点です。

【連携グループの立ち上げの流れ】 出典:中小企業連携ナビ

もう一点挙げるとすると、立ち上げ期に、徹底的に意見を交換したり、相互の保有技術まで開示する工場見学を相互に実施する等、信頼関係の構築と情報共有につながる取組みを集中的に実施していることです。直接的なビジネス上の連携だけでなく、このような間接的とも言える取組みが連携の基盤を構築し、円滑な連携活動につながっていました。

以前、海外の学会で中小企業の連携について発表した際、フロアから「営利企業間で、契約以外でのアライアンスが成り立つことが不思議だ。」といったコメントを頂いたことがあります。このような企業間連携が成立するところに、日本人の精神構造を基盤とした日本のものづくりの強さがあるのではないかと思います。

中小企業連携ナビは経済産業省のサイトでご覧いただけます。

中小企業連携ナビは、下記の経済産業省のサイトニュースリリース 2013年度一覧の6月14日「サプライヤー中小企業の競争力を高める中小企業連携ナビをまとめました」に全文掲載されています。ご興味のある方は是非、ご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/press/index_2013.html

また、平成25年9月に改正下請中小企業振興法が施行され、下請中小企業者等が、連携して行う取引先の開拓を図る取組みを対象とした「特定下請連携事業計画」の認定制度が創設され、下請け企業の連携活動への支援がはじまっています。

アルパックニュースレター183号(新年号)・目次

新年の挨拶

- 新年あけましておめでとうございます/代表取締役社長 森脇宏

- 新年あけましておめでとうございます/名誉会長 三輪泰司

- 新年あけましておめでとうございます/杉原五郎・馬場正哲・堀口浩司・松本明・中塚一・山田龍雄

ひと・まち・地域

- 地域から少子高齢化への対応を考える その5~日高町(和歌山県)の未婚率が低い理由~/代表取締役社長 森脇宏

- 「あん’ず三山木」が竣工しました/建築プランニング・デザイングループ 山崎博央

- サプライヤー中小企業の競争力を高める「中小企業連携ナビ」が作成されました/東京事務所 貴船律子

きんきょう

- 魅力的な通りづくりに向けた取り組みを試行的に行いました/地域再生デザイングループ 三木健治・羽田拓也

- 2月に祇園大茶会&鴨東まちなか美術館を開催します/地域産業イノベーショングループ 高野隆嗣・江藤慎介・松田剛

- 台湾の農村に行ってきました!/地域再生デザイングループ 嶋崎雅嘉