アルパックニュースレター160号

“使える”総合計画への挑戦~第5次草津市総合計画策定業務を通じて

背景

「総合計画」はどこへ?

地方分権から地域主権へと、地方自治の態様がリアルに変化する兆しをみせる中、地方自治法が規定する基本構想の策定義務撤廃の方針が決定されました。他方で多くの自治体で自治(体)基本条例が作られて基本計画の議決が新たに盛り込まれるなど、地方自治における総合計画の位置づけを自治体自らが改めて行う動きが、進んでいます。

市民意思を反映する地方自治へ

また、地方自治への市民参加に様々な手法の導入が図られて、市民の声を自治に生かすボトムアップの仕組みが充実する一方で、マニフェスト選挙が主流化し、いわゆる「政治」における首長マニフェストが施策・事業のレベルの行政行為に直接踏み込むものとなって、行政内部のトップダウンの意思決定に明解さが求められるようになってきています。

説明できる行政計画へ

「行政計画」が、こうしたボトムアップとトップダウンによる市民意思が交わるところに位置するということが際立つ中、行政の、そこに現れる矛盾を解消する役割も、いっそう強調されることになります。また、従来以上にアカウンタブルな(説明できる)計画としなくてはなりません。このことが、例えば、総合計画と達成評価、予算編成を連動させようと図る自治体の拡大にも結びついています。

総合計画の宿命?

総合計画は、その名の通り総合性を有することに意義がありますが、その反面「総花化」を揶揄されることが常に伴い、また、部門別のマスタープラン等が次々と策定される時代にあって、その「総合性」は無実化しがちです。また、行政が予算編成中心となりがちのため、実務面においても総合計画は軽視されやすい。

草津市の取り組み

もはや伝統的ともいえるこの課題に対して、滋賀県草津市では、総合計画の基本計画に地域経営の基本を集中させ、行財政システムの根幹を担わせる手法が選択されました。本稿ではその考え方と取り組みをご紹介致します。

草津市では、現行計画が平成21年度に終了することから、平成20、21年度の2年間をかけて次期計画の策定に取り組まれました。基本構想期間は次の概ね10年間として平成32年度に、基本計画期間は第1期を3か年度、第2、3期を4か年度に設定。これは、市長マニフェストとの整合を図るためのものです。そして、策定過程や策定後の進行管理において市民と行政の協働に基づくとしています。

次期総合計画の概要

計画は“すっきり”してないと“使えない”!

はじめに、総合計画がこれからの地域経営の手引書となることを確認し、「長期に描くビジョン都市像」「中長期のプロジェクト」「短中期の施策・事業」のレベルを明確化する。その上で「都市像」は市民間にシビック・プライドをもたらす価値観を表現することとし、都市フレーム等と合わせて基本構想を構成しています。

「プロジェクト」は、約10年の牽引策として整理し、シンプルに分野ごととした施策・事業体系等と合わせて基本計画に。施策を束ねる基本方針ごとには、その達成目標と各主体の行動指針を設定しています。なお、計画の機能性・評価のしやすさのため、施策・事業の再掲載はしていません。

このほか、基本構想に「行政の姿勢と役割」を、基本計画に「地域経営の方針」「行財政マネジメント」として“新しい公共”と行政自体に係る内容を記載しています。

すべての施策・事務事業体系を一本化!

次に、市が行うすべての事務事業を「基本計画」の下位に重複なく整理し体系化しています。このことにより、逆に部門別マスタープラン等の位置づけ等に課題は残りますが、市が行う施策・事業は、すべてこの総合計画に基づくこととなって、行財政システムとの連動も可能となります。

市長マニフェスト対応をビルトイン!

市長マニフェストについては、関連する事業に「マニフェスト関連事業」のタグをつけており、市長任期末には、マニフェストに基づく取り組みを抜き出して評価できるよう図っています。今後、さらに熟していくであろう政策マニフェストを、行政として受け止めていくためのひとつの方策です。余談ですが、マニフェストの内容規定については、例えば自治(体)基本条例が担うのがいいかもしれません。

将来のローカル・ガバナンスの模索

本来、ここでは“新しい公共”についても言及しないわけにはいかないのですが、本稿の範囲を超えますので、関連内容のみごく簡単に。

今回の計画策定においては、将来に地方政府、さらには近隣政府の確立へ向かうことも視野に入れ、その下準備といえる取り組みがなされています。計画細胞の手法を取り入れた「座・でぃすかす」(ニュースレター153号参照)、また、市民と行政職員が対等の立場で参画する市民会議などです。「市民が市政に責任と役割を持ち、主体者として行動すること」こそ、シビック・プライドの根幹。そういう市民像を描いたとき、行政はどう役割していくのか。これらの取り組みは、まさにその模索でもあったと思います。

総合計画と行財政システムの連動

草津市では、当初より従来の事務事業評価等の事務コストを軽減し、行政評価の実効を高める視点も含めて、総合計画の達成評価と行政評価を一体化させ、評価結果を予算編成に用いることを企図されていました。そのための事務、年度スケジュール等も含めて、基本計画と行財政システムとの連動を検討することになります。

評価・管理事務、その基礎固めが大事!

第一に、基本計画における事務事業の単位と予算の細事業の単位の整合を図り、内容と名称の整理を行いました。これは、肝心です。そして、約700項目の事務事業のうち約300項目を主要事業に設定し、“実施計画”レベルのプランニングとコントロールが「動的」に行えるP&Cシートを作成することとしました。

あまりに管理主義的に仕組みを設計すると閉塞感を招きかねませんので、このシートについては、当面、課レベルの管理に委ねて、業務遂行において「達成目標と期間」「具体的行動とコスト」の関係を意識化し、「計画」「達成評価」の意義の共有を図ることを重視しています。

評価体系は、3層で!

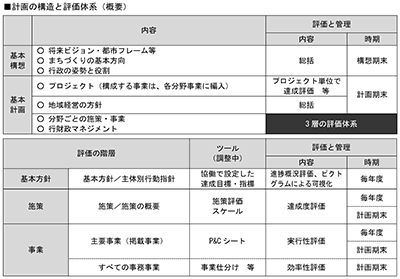

その上で、基本計画には「基本方針」「施策」「事業」の3層の評価体系を設定しました。

・「計画の進捗がだいたいわかる」:「基本方針(約60項目)」のレベルには、市民会議と各担当課のキャッチボールを通じて達成目標と指標、各主体の行動指針を設定し、ピクトグラムを活用して達成度を可視化することで、誰もが基本計画の大まかな進捗を捉えることができるよう工夫しています。

・「成果を捉える」:「施策(約140項目)」のレベルでは、下位にある主要事業の評価等を総合して各施策の達成を評価することになります。(施策)≒(合目的的な行政行為のまとまり)と捉えており、行政の取り組み全体を目的単位で並べて、その目的に適った成果が得られたかどうかを評価することになります。

・「やり方の妥当性を捉える」:「事業」のレベルでは、先述の通り主要事業について実行性を動的に管理し、また、すべての事務事業について、基本計画期末に効率性の評価を行います。(事業)≒(手段的な行政行為のまとまり)と整理していますので、目的のために行った行為の妥当性を評価することになります。

これら各層の評価が、すべて、毎年度の予算編成、また、次期基本計画検討時の基礎となります。

おわりに

次期総合計画には、地域主権と地域経営への転換、ローカルガバナンスの確立の視点を含め、また、それらを総合計画の位置づけや役割・機能と擦り合せていくことが求められます。このことは、たぶん各自治体とも共通するところではないでしょうか。

アルパックでは、総合計画策定業務等にあたるスタッフ相互の交流のもとで、時代状況と新しい時代展望に適切に答えられる総合計画のあり方を常に研究しています。

そうした中で、総合計画を地域経営の中心に据え、「基本計画」を高機能にするという選択をした場合において、草津市の事例は好例だと思っています。もちろん、自治体規模が小さければ、部門別マスタープランを総合計画に完全に統合してしまうことも、あり得ると思います。あるいは逆に、自治体規模が大きければ、総合計画は基本構想のみとし、部・局に予算と権限を一定委ねて、部門別のマスタープランを高機能化するという選択が妥当かもしれません。

アルパックニュースレター160号・目次

特集「まちづくりと社会実験」

- 周南市中心市街地活性化に向けた社会実験/京都事務所 松尾高志・石本幸良 大阪事務所 山本昌彰

- 国内初の日本版チケッツ(当日券販売センター)の実験開始/大阪事務所 森脇宏

- にぎわいを創り出す景観まちづくりは可能か?~伊丹市の社会実験の取り組み/大阪事務所 中塚一・絹原一寛・羽田拓也

- 雄三通りにおける社会実験を活用した住民参加の道路のあり方の検討/東京事務所 久永誠

ひと・まち・地域

きんきょう

- 日欧エコプロフィット・セミナーを開催しました/代表取締役社長 杉原五郎

- 近況―発信と響き合い/取締役相談役 三輪泰司(NPO平安京・代表理事)

- ひらかれた市場をめざして~大阪市中央市場の見学&料理教室/大阪事務所 大河内雅司