アルパックニュースレター162号

マチとムラとの新しいつながりのカタチをつくる!

-堺市と奈良県東吉野村との広域連携-

コスモ石油(株)が東吉野村の山で活動開始!

今年の6月5日(土)、晴天の中、コスモ石油(株)堺製油所の社員や子どもも含む家族約110名が、東吉野村(奈良県)に集合しました。これから3年間、約1haの村有林を「コスモの森」として管理することになります。その第1回目の活動日です。午前は、間伐作業や草刈りを、地元の森林組合の指導のもとに行いました。午後は、子どもは清流での鮎のつかみ採り体験、大人は引き続き間伐作業を経て、みんなでバーベキューを囲みます。みなさん非常にいい顔をしています。コスモ石油(株)にとっては、社会貢献が半分、レクリエーションや交流が半分です。そして東吉野村にとっては、森林保全や地域活性化につながります。

5~6年前くらいから府県単位での「企業の森」の取組が全国で広がっており、近年は、特にCO2吸収の面で注目されています。東吉野村では、単に村とコスモ石油(株)の2者の関係ではなく、堺市との友好都市という絆を活かして、堺市と後に述べる東吉野村山の学校協議会が立ち会い人となり、東吉野村とコスモ石油(株)が森づくりの協定を締結したことに意味があると考えています。

堺市と東吉野村などで山の学校協議会を設立

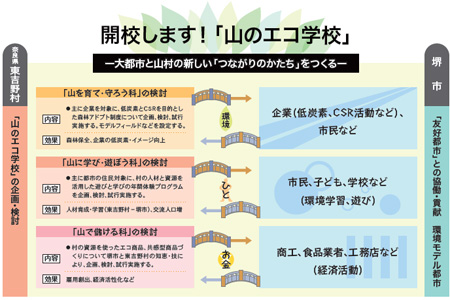

平成21年4月に、東吉野村や堺市、村内の関連団体、奈良交通(株)、アルパック等の企業からなる東吉野村山の学校協議会を設立しました。人口約2,500人の村は吉野林業が主要産業ですが、林業不振もあって40年間で人口が7割減少するなど衰退に歯止めがかかりません。堺市とはかつてホタルを介した交流により友好都市となっており、築100年近くの元小学校の木造校舎を活用した「ふるさと村」という交流施設があり、これらを活かした活性化策を模索していました。一方、堺市は「環境モデル都市」に認定され(全国で13都市)、市域内での取組の他に、友好都市と連携した環境保全や学習の取組も模索していました。そこで平成21年度、内閣府の地方の元気再生事業に採択されたこともあり、東吉野村と堺市のお互いが、win-winの形で環境や経済の問題を解決するための「山のエコ学校」の検討・試行をすることになりました。山のエコ学校とは、上記の旧木造校舎を中心に都市と山村が学び合いながら活動を展開していこうという意味です。図1参照。

図1

平成21年度「山のエコ学校」開校!

平成21年度は図1にあるように3つの取組を行ってきました。

◆取組(1):「山を育て・守ろう科」の検討

企業等を対象とした東吉野村の森林を守るアドプト制度を検討しました。先行事例の調査や対象森林の選定等を行った上で、堺市内の企業を対象に、約1haの森林をフィールドに試行ツアーを行ったところ、7つの企業や団体の参加がありました。これが、先に述べた「コスモの森」につながりました。

◆取組(2):「山に学び・遊ぼう科」の検討

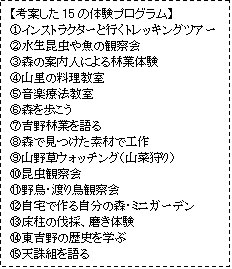

堺市をはじめとする都市域の住民を対象に、村の人材と資源を活用した遊びと学びの年間の体験プログラムを企画し、試行実施しました。その結果、水生昆虫、森林体験など村の魅力から組み立てたツアーと、美容サロンや木工教室などターゲットから組み立てたツアーの両方で合計8つのモニターツアーを実施し、300人以上の参加があり、結果15の体験プログラムを作りました。

◆取組(3):「山で儲ける科」の検討

吉野林業はじめ村の資源を使ったエコ商品や共感型商品開発、仕組みづくりについて都市と村の知恵・技等により企画し、試行実施しました。その結果、(1)堺市内の工務店と村の林業者が直接連携することによる東吉野材を活用した住宅づくりのビジネスモデル案、(2)既存の特産品等をブランディングするためのロゴマーク等、(3)東吉野村と堺市の連携をアピールする割り箸(かけ箸)、(4)特産品であるよもぎをつかったボディソープ、(5)東吉野材を使った木育玩具について、考案、試作、販売、提供等を行い、一定の評価は得ました。

|

|

|

|

大都市と山村との新しい「つながりのかたち」づくりに向けて

平成21年度は、先に述べたようにさまざまな事業に着手しましたが、元気再生事業の期間の制約もあるため、どちらかというと地元住民や団体よりも、市も含む外部部隊が率先して取り組んできました。したがって今後の大きな課題としては、地元が中心に取り組み、それを外部部隊が応援する体制づくりが求められます。また、残念なことですが、元気再生事業は、当初は2年間の予定で採択を受けるはずでしたが、「事業仕分け」により平成22年度はなくなりました。現在、活用できそうな事業を探しつつ、地元中心の体制づくりを模索しているところです。

「エコロジカル・フットプリント」という概念があります。人間(経済活動)は自然環境(食料、木材等々)に依存して生きており、その人間が踏みつけている自然環境の面積を指標化したものです。日本人のエコロジカル・フットプリントは、4.3ha/人と言われており、世界合計(公平な割り当て面積)は1.8ha/人なので、日本人の暮らし方を世界中の人がすると、地球が約2.4個いることになります。堺は人口約83万人、面積約150平方キロメートル2なので、日本人のエコロジカル・フットプリントからすると市域面積の約240倍が必要となります。それは近畿2府4県に三重県を加えた面積より広くなります。日本の環境は生産性が高いので、実際にはそこまで必要ないと思いますが、それでも堺市を支えるためにはかなりの自然環境が必要ということです。大都市は農山村に支えられて存在しているわけです。また東吉野村は、紀ノ川水系の最上流部の1つにあたり、その水は和歌山に流れていますが、その一部は吉野川分水により、奈良盆地の田畑を潤し、大和川に流れ込み、最終的には堺市から大阪湾に向かいます。水のつながりもあるわけです。そして、歴史的には、明治初期の廃藩置県の後、堺を県庁所在地とする「堺県」がありましたが、一時、奈良県全域を編入合併した時期があり、当然、東吉野村もその中に入っていました。歴史的にもつながりがあるわけです。

現代は、大都市、農山村それぞれが固有の問題を抱えています。当然、地球環境問題をはじめ共通の問題もあります。それらに対して、個々に対応することはもちろん必要ですが、つながりを見出し、連携して対応する、異なるものを結んで創造的に解決することが非常に大切になってきているように思います。マチとムラが共に元気になるための新しいつながりづくりができればと思います。

|

|

|

|

アルパックニュースレター162号・目次

特集「農村とまちづくり」

- マチとムラとの新しいつながりのカタチをつくる!-堺市と奈良県東吉野村との広域連携-/大阪事務所 原田弘之

- 農村の景観保全に取り組む~景観農業振興地域整備計画モデル地 区の検討~/大阪事務所 森岡武・絹原一寛

- 伊賀の菜種油「七の花」が本格生産を始めます/大阪事務所 高坂憲治

- 地域住民で守る農村コンビニ「(NPO)耶馬渓ノーソンくらぶ」/九州事務所 山田龍雄

- 人材育成講座によるグリーンツーリズムの推進/京都事務所 江藤慎介

ひと・まち・地域

きんきょう

- 西宮市民が考える「暮らしとまちのビジョン(案)」~西宮市都市計画マスタープランの取り組み/大阪事務所 清水紀行

- 大都市圏まちづくりフォーラムを開催しました/代表取締役社長 杉原五郎

- 第44期株主総会を開催しました/代表取締役社長 杉原五郎