アルパックニュースレター179号

地域から少子高齢化への対応を考える(その1)~女性就業率が高いと出生率も高い~

少子高齢化が地域に及ぼす影響は、地域の活力やインフラ管理など、多方面にわたって大きく、正確な対応が望まれるところです。本稿では、地域に寄り添って、この問題を考えたいと思います。

言うまでもなく少子化と高齢化は別々の事象です。少子化は人口減少社会を招くため憂うべきことで、緩和(できれば克服)が望まれる事象です。一方、高齢化は適切な対応が求められますが、本来は望ましい事象です。

少子高齢化に関する二つの論点

上記のような認識を前提としつつ、少子高齢化については二つの論点があります。まず一つは、「少子化は克服が望まれ、少なくとも緩和すべきであり、そのための対策を検討し講じよう」という論があります。いま一つは「少子高齢化の傾向は簡単に変わらないため、それによって生じる課題を直視し、対策を講じよう」という論です。

本稿では、この二つの論点のいずれも重要であると認識し、二つの論点を複眼的に設定して何回かのシリーズに分けて論述していくことにします。ただし、二つの論点を混同しないよう、前半の3~4回では前者の「少子化緩和策」について、後半の3~4回では後者の「少子高齢化への対応策」について論述していきます。

なお、具体的に分析する市町村は、関西2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)の市町村とします。

少子化緩和策に関する問題意識

我が国の合計特殊出生率(一人の女性が一生に産む子供の平均数)は、戦後の第一次ベビーブームの4.5をピークに、低下傾向が続き、1970年代には人口維持に必要な2.08を下回り、2005年には1.26にまで減少し、その後、幾分か盛り返していますが、2011年で1.39と依然として人口維持に必要なレベルから大きく下回っているという実態があります。

こうした状態を改善するため、国(内閣府など)も検討を重ねていますが、本稿では地域からの視点で、この「少子化の緩和策」を考察することにしています。すなわち、市町村別の人口動態(出生、死亡等)を分析するとともに、これらに影響を及ぼす要因を考察することを通じて、少子化緩和策を探ろうとしています。例えば、合計特殊出生率を府県別にみると、最高は沖縄の1.86、最低は東京の1.06とかなりのバラツキがあります。これほどのバラツキが地域によってあるということは、これらに影響を及ぼす要因も地域ごとに異なっていると推察され、その要因を考察し、得られた知見を活かして、市町村が取り組める少子化緩和策の方向性を考察することが、ここでの問題意識です。

出生率に影響を及ぼす要因

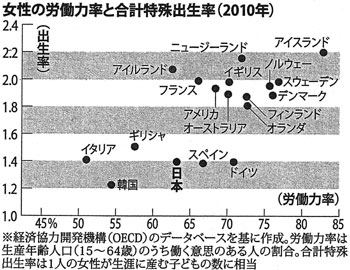

それでは、出生率に影響を及ぼす要因は何でしょうか。文化的要因、経済的要因など、様々な要因がありそうですが、先進国で共通して指摘されていることは、女性の労働参加が盛んな国ほど合計特殊出生率が高いということです。

下図は先進国における女性の労働力率(生産年齢人口[15~64歳]のうち働く意思のある人の割合)と合計特殊出生率との関係を、OECD(経済協力開発機構)のデータを用いて毎日新聞が作成したグラフです。女性の労働参加が盛んな国ほど合計特殊出生率も高い傾向が示されていて、日本はいずれの指標も低い部類にあります。

出所:毎日新聞(2012年12月09日 東京朝刊)

こうした傾向は、我が国の都道府県別にみても確認できます。下図は、都道府県別の女性就業率と合計特殊出生率の関係を示すグラフですが、就業率が高い都道府県の方が、合計特殊出生率も高い傾向があります。

また、大都市部では就業率・出生率ともに低い傾向があり、地方部では就業率・出生率ともに大都市部より高い傾向があることにも注目しておいてください。のちほど(次号)で触れることになります。

都道府県別の女性就業率と合計特殊出生率

出所:平成24年版「子ども・子育て白書」(内閣府)

市町村別の要因分析

前述のような女性就業率と出生率の関係は市町村についても確認できるのでしょうか。市町村別の合計特殊出生率は不安定な指標になると言われています(注1)ので、代替する指標として、「子ども女性比」(15~49歳の女性人口に対する0~4歳人口の比率)を用いて、関西の市町村別女性就業率との相関をみると、下図のグラフとなり、中位の相関があることが確認できます(相関係数R=0.45)。

注1:例えば「日本の地域別将来推計人口」(平成25年3月推計、国立社会保障・人口問題研究所)

資料:国勢調査(2010年)

なお、相関の強さについては、厳密ではありませんが、相関係数Rが0.0~±0.2は無相関、±0.2~±0.4は低い相関、±0.4~±0.6は中位の相関、±0.6~±1.0は高い相関と言われることがあります。

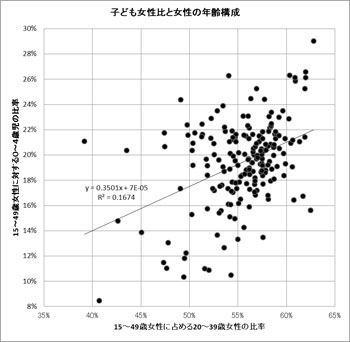

「子ども女性比」と女性就業率の相関は認められたものの、それほど高くはないことから、「子ども女性比」に影響を及ぼす他の要因を考察するため、グラフの相関を示す近似直線から遠い市町村を眺めてみますと、栗東市(滋賀県)、木津川市(京都府)、香芝市(奈良県)など、近年人口増が著しい市町村(子育て世代が増えていると推察される市町村)の出生率が高く、南山城村(京都府)、笠置町(京都府)、能勢町(大阪府)など、高齢化が進んでいる市町村の出生率が低いことがわかります。したがって、出産可能年齢とした15~49歳の女性の中でも、出産年齢の中心となる年齢層(例えば20~39歳)の占める比率が異なり、それが分散傾向を誘導していると考えられます。そこで、関西の市町村別に「子ども女性比」と「15~49歳女性に占める20~39歳女性の比率」の相関をみると、下図のようなグラフとなり、これも中位の相関が確認できます(相関係数R=0.41)。

したがって、出生率を代替する「子ども女性比」は、女性就業率と「20~39歳女性の比率」が影響を及ぼしている可能性があると思われます。

資料:国勢調査(2010年)

女性就業率が高いことの意味

そこで、女性就業率が高いことが出生率を高める理由になるのかどうかを考えてみましょう。二つの理由が考えられそうで、そのうち一つは、経済的余裕が挙げられます。例えば、人口維持に必要な合計特殊出生率2.08をめざすためには、3人ぐらい子どもを持つ家庭が増える必要がありますが、今日の高い教育費(学費や塾代)、住居費(子ども部屋)などを考えると、共働きでないと3人程度の子育て費用が負担しにくいことが考えられます。いま一つの理由としては、精神的余裕が挙げられます。例えば、仕事中は子育ての現場から離れることができるため、子育てストレスが緩和されることが考えられます。また、もしかすると共働き家庭の方が父親の子育て参加が増え、その分だけ母親の精神的負担が減っているのかも知れません。

なお、この「女性就業率が高いと出生率も高い」という関係は、以前は異なっており、1980年頃までの先進国では、日本も含めて女性就業率が高いほど出生率が低いという関係があったようですが、その後逆転し、女性の就業率の高い国の方が出生率も高くなったと言われています(注2)。それだけ、経済的余裕や精神的余裕が、子育てに強く求められるような社会になってきたのかもしれません。

注2:例えば「女性の労働力参加と出生率の真の関係について:OECD 諸国の分析」(2005年12月、山口 一男、独立行政法人経済産業研究所)

ただし、この「女性就業率が高いと出生率も高い」ことの因果関係については証明されてはいません。しかしながら、出生率を高めるための施策を考えるに当たっては、上述の理由も考慮すると、「女性が就業しやすい環境を用意すること」は、現実的な施策の方向だと思われます。

ところで、女性就業率が高くなることは、少子高齢化に伴う生産人口の減少に対して、これを補う効果、すなわち労働力増加という効果も期待されます。さらに女性就業率が高まり、女性の収入が増えれば、本稿の枠を少し越えますが、地域での消費増というプラスの経済効果も期待され、女性就業率を高めることは重要な施策課題と考えられます。

女性就業率に影響を及ぼす要因

そこで、女性就業率に影響を及ぼす要因を、次に考察することが必要となります。まず常識的には、子供を預かってくれる保育所が必要だと思われますので、保育サービスの供給との関係を分析してみますと、確かに相関はありますが、それほど強い相関ではなく、それ以外にもいろいろ要因がありそうです。例えば、身近な「就業の場」や「実家の子育てフォロー」などが影響しているようです。これらの点については、紙面を替えて次号で論じることにします。

※本稿は、日本計画行政学会関西支部の研究部会活動「自治体の人口動態の要因分析を通じた人口増対策の検討」の成果の一部を活用しています。

アルパックニュースレター179号・目次

寄稿

ひと・まち・地域

- 地域から少子高齢化への対応を考える(その1)~女性就業率が高いと出生率も高い~/代表取締役社長 森脇宏

- 都市部の友好都市をねらえ!過疎地域の再生実験~京都府京丹後市(久美浜)×京都府木津川市

/地域産業イノベーショングループ 原田弘之・地域再生デザイングループ 森岡武 - 少子高齢社会対応ビジネス事例集を作成しました/地域産業イノベーショングループ 武藤健司・高野隆嗣

- 日本と台湾のビジネスマッチングを支援します/ 地域産業イノベーショングループ 高野隆嗣・江藤慎介・松田剛

- 中小企業が海外展開しても国内は空洞化しない!~関西中小企業の海外展開実態調査のご報告

/地域産業イノベーショングループ 江藤慎介・高野隆嗣

きんきょう

- 和歌の浦景観重点地区が指定されました/都市・地域プランニンググループ 絹原一寛・依藤光代

- みんなのNPOの活動報告!/公共マネジメントグループ 廣部出

- 小阪商店街の「若手」商店主が中心になって「まちゼミ」をしました

/都市・地域プランニンググループ依藤光代 - 新人紹介/地域産業イノベーショングループ 片野直子