アルパックニュースレター197号

南河内郡太子町~健康づくりの取り組み紹介

平成26年度〜平成27年度にかけて、大阪府の太子町では、健康増進計画の見直しと食育推進計画の策定を合わせて進めてきました。

計画の具体的な中身については、住民の皆さんや地域で健康づくりの活動を行っている団体のメンバーが中心となった「健康づくり推進計画検討部会(以降、部会)」を立ち上げ、検討を進めてきました。

元は、計画づくりが目的であった部会ですが、話し合いを進めていく中で「せっかく集まったメンバーで何か活動しよう!」と盛り上がり始まったのが“笑顔いっぱいプロジェクト”です。

共感からつくるまちの協働

この取り組みはメンバーそれぞれの「やってみたいこと」という“思い”を出し合い、それらに対して「私もやってみたい」という“共感”と「こんなことなら手伝える」などの“アイデア”をメンバー自身で編集していくことで形にしていき、最終的に「ウォーキングコース発見プロジェクト」「太子町町歌でTVにでるぞプロジェクト」「太子の大地と子どもを育てるプロジェクト」「味噌を食べて元気になるプロジェクト」「健康と笑顔のWAプロジェクト」の計5つが立ち上がりました。

今回、メンバー自身でプロジェクトの内容を決めていくことを重視したのには、そもそものメンバー構成に理由があります。部会メンバーは元々、計画づくりのアイデアをもらうために集まっていただいたので、「何か活動をやりたい人」や「今までの活動を続けていきたい人」もいれば、「特段、何かをやりたい訳ではない人」もいます。しかし、意見交換をしていく中で、上記の“共感”が生まれます。これは、まさに実際のまちづくりが拡大していくプロセスではないでしょうか。まちづくりの現場においては、一般的に公共的なメリットと自己のメリットが結びつくことに理解が得られにくいですが、今回は健康づくりがテーマであり、多くの人が“共感”しやすかったことも後押しとなったと思われます。

計画をつくる中で、ある医療関係の先生が「生活習慣病には投薬治療も可能であるが、食事療法と運動療法なくしては安定した効果は得られない」と仰いました。これはまちづくりにも共通し、外部からの一時的な投資だけではなく、(住民)自身による持続的な活動が目的の達成には重要だと思います。最初は面倒くさく思えても、少しずつ参加者が増えると“共感”が増幅していくのは、まさにまちづくりのランナーズ・ハイといえるでしょう。

部会での話し合いの様子 |

たいしくん元気体操の様子(聖徳市にて) |

笑顔の誘爆を願って

部会の最終段階では、“笑顔いっぱいプロジェクト”のスタートアップとして、3月20日の聖徳市(毎月1度開催される青空市)でブースを出し、それぞれの活動のPRを行いました。参加者全員で体操をしたり、地産品が振る舞われるなど、まさに“笑顔いっぱい”の会場でした。

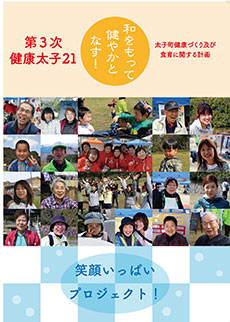

この「個人の元気=健康」と「まちの元気=にぎわい」のパラメータともいえる笑顔が少しでも町内に拡散すればとの思いで、計画書の表紙には当日参加者の笑顔の写真を並べました。この表紙自体、笑顔がいっぱいになった結果を表現しているだけではなく、表紙自体も笑顔誘爆の小さな火種になればと思います。「○○ちゃん、めっちゃ笑ってるやん(笑)」そんな声が聞こえているとうれしいですね。

笑顔をいっぱい散りばめた計画書表紙

アルパックニュースレター197号・目次

アルパックチーム紹介

ひと・まち・地域

- 「東北を旅して、日本を考える」~うまいもんがいっぱい、三陸へ行こう。~/高田剛司・片野直子

- コミュニティデザインによる南港ポートタウンの魅力発信!/嶋崎雅嘉・戸田幸典・橋本晋輔

- 京都のまちを元気にする、空き家の再生・活用に取り組んでいます!/杉原五郎・松本明・嶋崎雅嘉・戸田幸典・竹井隆人

- コミュニケーションツールとしてのまちづくり条例-門真市まちづくり基本条例づくりに関わって-/坂井信行・水谷省三・中井翔太・羽田拓也

- (仮称)此花区エクソダス大作戦~此花区民は大阪城をめざす!~/清水紀行・石川聡史・松下藍子・中井翔太・坂井信行

- 地域から少子高齢化への対応を考える その16~人口増加の参考になる可能性がある基礎的自治体/森脇宏

- ネパール・ゴルカ地震から1年/堀口浩司

きんきょう

- 伝承譜 その2 継承者の心構え/三輪泰司

- 高槻市の摂津峡が盛り上がっている!その2/片野直子・高田剛司

- 南河内郡太子町~健康づくりの取り組み紹介/中井翔太

- 「ママ起業」と子育て中の母親の生活満足について~職場復帰のご挨拶~/依藤光代