アルパックニュースレター172号

名古屋城再生、百年の夢

はじめに 名古屋城再生に関わる歴史

濃尾平野の中枢を占める尾張は、熱田神宮の言われからおよそ1900年前、ヤマトタケル伝説に関わる大和国家の形成期に遡る。その尾張の中心、城下町名古屋は慶長14年(1609年)の徳川家康の命による名古屋城築城(慶長15年・1610年)と清洲越(清洲からの遷府)にはじまる。

平成21年(2009年)、市長選の争点となった本丸御殿復元は、賛否を問う市民討論を経て継続され、平成23年(2011年)夏、「玄関虎の間と表書院」の上棟を迎え、平成29年度(2017年)の竣工をめざし、今世紀最大の近世伝統木造建築の工事が着々と進められている。

昭和20年(1945年)5月、第二次世界大戦名古屋大空襲により、城郭建築の旧国宝第一号であった名古屋城は一部の櫓を遺し、大半を消失した。

この時、美術・工芸と建築が一体となる武家書院建築様式を確立した名古屋城本丸御殿(慶長20年1615年創建)は、障壁画1049点(内重要文化財1047点)を残して惜しくも消失した。

昭和34年(1959年)、戦災復興の願いを込めた天守再建以来、本丸御殿再建は市民の悲願となり、その後、名古屋市による名古屋城再生と御殿復元のための調査研究、御殿再建を願う市民運動、障壁画の復元模写が行われ、愛・地球博と同時に開催された名古屋城博を契機に、2008年秋、本丸御殿復元工事がはじまった。

現在、名古屋城は国の史跡、都市公園に指定され、再建された天守などが博物館相当施設として、年間およそ150万人の入場者がある。

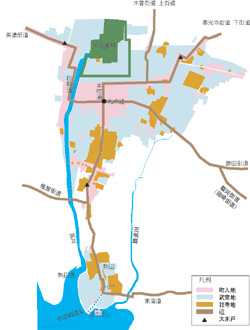

城下町図(制作:アルパック) |

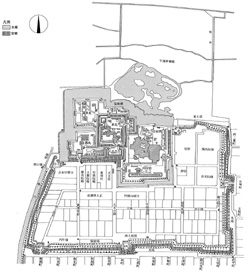

名古屋城全図(出典:小学館 名古屋城全図) |

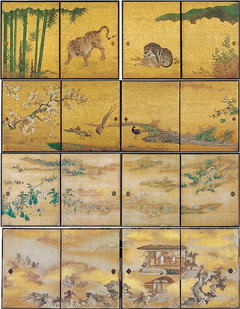

御殿復元図(出典:名古屋城所蔵) |

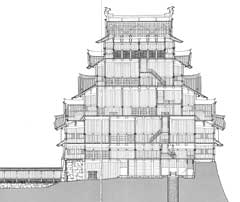

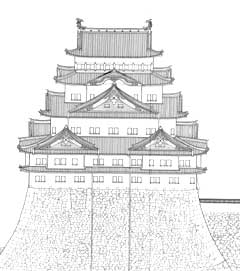

消失前の城 天守(出典:名古屋城所蔵) |

◆名古屋城の特徴

“尾張名古屋は城で持つ”と唄われた名古屋城は、戦国から太平に向かう徳川幕府成立期に、西国大名に対し、徳川の威信を掛けて創建されただけに、城郭の規模、優美さから、旧法による城郭建築の国宝第一号に指定された。現代から見たその特徴を以下に要約する。

近世のニュータウン・尾張名古屋

城下町名古屋は信長以来の尾張の中心、清洲から社寺、町人を移し、京、江戸からも商人を集めた(これを清洲越と呼ぶ)。天下統一をめざす徳川の戦略の元、城と城下町を同時に築造した桃山~江戸期の都市計画による新都市=近世ニュータウンであった。

徳川の威信を示す日本一優美な名城

名古屋城は五層天守に金の鯱を頂き、高さは江戸、大阪城に次ぐが最大の面積を誇り、日本一優美な城と評された。築城には石垣など土木工事に佐久間、滝川など普請奉行5人、福島正則、加藤清正、前田利光など大名20人を動員、天守や御殿など建築工事は城郭建築の精鋭・小堀遠州、大工棟梁・中井正清はじめ作事奉行9名が当たった。まさに名古屋城は当時の日本の城郭建築を象徴するものであった。

美術・工芸・建築が一体の本丸御殿

本丸御殿は慶長20年(1615年)、公家書院建築の桂離宮古書院と同年の創建で、部屋毎に文脈を持つ障壁画を施した武家書院建築様式を確立した。当初は藩主の宿所として創建されたが、二之丸御殿築造後は将軍上洛時の宿所として改築、武家の威厳を示す玄関・虎の間、表書院・花鳥図、対面所・風俗図、上洛殿・帝観図が狩野派により描かれ、将軍家光に江戸城改築の強い影響を与えたと言われる。

徳川の思想を忠実に伝えた二之丸御殿と庭園

二之丸は陸軍鎮台入営時に能舞台二つを持つ御殿を取り壊し、庭園跡だけがのこる。初期に改築された庭園は徳川の儒教思想を反映する中国式庭園で、中国の石に似た当地の名石・佐久石など、名古屋の茶庭のルーツとして今も影響を遺す。

街道・町並みを持つ尾張藩独特の広大な庭園

“尾張藩江戸下屋敷の謎”(中公新書:故小寺武久名古屋大学教授著)で知られる尾張藩江戸下屋敷は戸山園と呼ばれ、早稲田大学、周囲の高校、公園、都営住宅一帯に当たる。大名庭園に影響を与えた庭には広い池、小田原宿の町並み、箱根山(現・戸山公園)等が配置され、町並みを営業して客をもてなした。これと類似する名古屋城下深井丸御庭は、名城公園の下に埋もれている。

本丸御殿障壁画(出典:名古屋城所蔵) |

二之丸図(出典:小学館 名古屋城全図) |

能楽殿(撮影:アルパック) |

名古屋の茶庭(撮影:アルパック) |

◆名古屋城再生の意義

現在、各地で幾多の城郭建築が再生されている。その中で名古屋城全体を再生する現代的な意義について、名古屋城のPRを含めてご紹介する。

近世初頭城郭建築の唯一の本格的再現機会

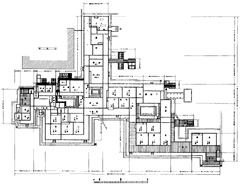

明治に離宮とされた名古屋城は昭和7年(1932年)、名古屋市に下賜され、以来昭和12年(1937年)まで、詳細に実測調査された。徳川幕府直営の主要4城の内、実測図が残る名古屋城だけが城郭全体の旧状再現を唯一可能とする。明治に取り壊された二之丸御殿と庭園、下深井丸御庭は古絵図が遺されている。

今に生きる名古屋文化再生の象徴

名古屋地域では能・謡曲、茶など武家に由来する文化が盛んで、庭には尾張茶庭の様式が伝えられ、木曽材とともに大工、左官、瓦などの木造建築技術、和紙、木工、欄間、飾り金物などの工芸、桃山~江戸期に発展した陶器などが今も息づく。名古屋城の再生は、同時に尾張名古屋文化再生の機会でもある。

近世日本文化再興と伝承の日本的拠点

復元として取り組まれる名古屋城再生は修復とは異なる創造を伴う行為で、近世文化と技術の継承、学習・教育機会として、他では出来ない日本的拠点となる意味を持つ。同時に多大な研究を伴う名古屋城の復元再生は、その成果の集大成を国内外に公開する日本近世文化研究の殿堂となるものでもある。

世界の人々を集めた名古屋城全体の再生の夢

昭和34年(1959年)、伊勢湾台風の年、天守再建は財源9億円の内、市民の浄財は3億円、現在の本丸御殿復元は事業費約150億円の内、50億円が市民や企業からの浄財で賄われている。

バルセロナの聖家族教会は、世界の人々の参加と浄財で進められ、国際的な文化観光拠点になっている。名古屋城全体の再生過程が世界に公開されれば、世界に示すに日本近世文化の再興として、国際的な文化観光の拠点になる可能性を持つ。

天守閣実測図(出典:名古屋城所蔵) |

天守閣実測図(出典:名古屋城所蔵) |

本丸御殿実測図(出典:名古屋城所蔵) |

御殿復元現場(撮影:アルパック) |

◆名古屋城全体再生への展望

市制百周年を控えた昭和60年(1985年)、アルパック名古屋事務所は名古屋市職員の自主研究が発端となった名古屋城整備構想調査に関わり、名古屋城とその再生の意義を学び、その実現のため市職員有志、市民とともに昭和61年(1986年)本丸御殿再建をめざす市民運動に参加、時々の名古屋城整備に関する調査の傍ら、市民運動を持続し、市内醸造蔵の協力で地酒の名古屋城本丸御殿を醸造、20世紀元年の平成13年には、愛知県立芸大教官と名フィル奏者との連携で、春秋に酒蔵コンサートを開催、今年で12年、22回を迎える。

この間、松原前市長が御殿復元を決断、河村現市長が市民討議を経て復元継続を決定した。この経過から行政の大きな事業を小さいながらも市民の声が後押しする関係を学んだ。

名古屋城再生は本丸御殿復元で終わりではなく、名古屋城再生の始まりなのだと考える。濃尾震災で崩壊した多聞櫓はじめ、西之丸の蔵、二之丸庭園と御殿、下深井御庭、RCで再建された天守の木造復元などがまだ遺されている。これらの全体が再生されてこそ、近世城郭建築の代表格、旧国宝第一号の城郭のであった名古屋城再生の意味がある。その実現には、資金、木曽檜などの材料、伝統技術、現代の法規との調整など、多々解決すべき課題が残されている。これらを大局的なビジョンのもと、一つ一つ解決しながら、世界からの人々と浄財を集めて、百年後もその建造を継続する聖家族教会のように、第二次世界大戦で消失した日本近世武家文化の殿堂・名古屋城の再生を市民と世界の参加で、たとえ百年かかっても次世代に受け継ぎながら、実現することを望みたい。

本丸御殿復元完成の暁には、是非、読者の皆様にも名古屋城にお越し頂き、近世日本武家文化の殿堂を心ゆくまで堪能して頂きたい。

アルパックニュースレター172号・目次

特集「まちづくりと城」

- 名古屋城再生、百年の夢/名古屋事務所 尾関利勝

- 「和歌山城」から見る和歌山市のまちなか再生/大阪事務所 清水紀行

- 「城下都市(まち)」+「にぎわい景観」=「中心市街地活性化」

/大阪事務所 岡本壮平・絹原一寛・橋本晋輔 - 平群町で山城モニターツアーを開催しました/大阪事務所 鮒子田稔理

- いきつづける城跡、竹田城/大阪事務所 小阪昌裕

ひと・まち・地域

- 中山間地域での景観形成~景観をきっかけにまちの活力へつなげる戦略

/大阪事務所 絹原一寛・西村創 - 奈良の高級イチゴ「古都華」に恋して…/大阪事務所 原田弘之

- 伊賀市「七の花」・・アグリフードEXPOに参戦/大阪事務所 鮒子田稔理

- 日本初のエンタメ「ギア」京都でロングラン開始/大阪事務所 森脇宏

- 伝承文化を見直し、未来に引き継ぐ野里まちづくり/大阪事務所 中塚一・羽田拓也

- 守山市歴史文化まちづくり館「守山宿・町家“うの家”」が完成しました/京都事務所 三浦健史