アルパックニュースレター195号

米国のBID及びTIFによるエリアマネジメント(ニューヨーク編)

前号に引き続き、「米国のBIDによるエリアマネジメント」をテーマに視察した3都市(ミルウォーキー、シカゴ、ニューヨーク)の内、ニューヨーク編を報告させていただきます。

ニューヨーク市のBIDは約70地区

市域人口約800万人、都市圏人口約2,000万人の「ビッグ・アップル」ニューヨーク市。ニューヨーク州とニューヨーク市では、1981年にBID制度を法制化し、2014年現在、約70地区でBIDが組織化されています。多数のBIDが立ち上がる先駆けになったのがグランドセントラル・パートナーシップであり、その成功により他の地区が追随していき、今ではミッドタウンを埋め尽くすように、様々なBID組織が活動しています。

ミッドタウンを埋め尽くす様々なBID組織

駅周辺の環境改善-グランドセントラル地区

29面のホーム、46の発着番線が集まるグランドセントラル駅。乗降客数は約70万人/日と巨大なターミナルであると共に、その歴史的でドラマチックな空間が数々の映画に登場しています。(大阪では、大阪・梅田駅約240万人/日(北新地駅含む)、難波駅約90万人/日)(大阪難波駅、JR難波駅含む)なので難波周辺と同程度)

グランドセントラルBIDが発足した1988年当時は、巨大ターミナル周辺の課題であるひったくりやスリ、ホームレス(数千人とも!)、ごみの散乱等が酷く、空き店舗・空き業務床の増加等により、不動産価値が急激に低下していきました。そのような状況を改善するため、ビルオーナー等が自主的にBIDを組織化し、地区のビジョンの共有、具体的な環境改善の活動を展開し、商業・業務地及び観光スポットとして劇的な再生を果たしました。特に地区の清掃や警備により大きな成功を収め(約20年間で犯罪が85%減少)、さらにその後1992年にBIDが債権を発行し、3,000万ドルの資金の調達を行い、街路灯整備、植栽、歩道の段差解消などの公共空間を整備しています。

2014年の事業規模は約1,365万ドル/年(約16億円(1ドル=120円)、評価税約1,270万ドル/年)、まさに地区を運営する自立的な自治運営組織と言えます。特に日本では通常、行政に要望するような公共空間の整備・改修までBIDで行い、店舗や業務テナント等の民間投資を誘発しているのが印象的でした。

2013年に駅舎生誕100周年を迎えたグランドセントラル駅 |

周辺の快適な歩道空間(街路灯や交通標識の一部もBIDが整備) |

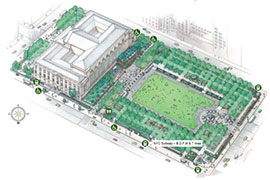

都心公園の自主運営-ブライアントパーク地区

グランドセントラルBIDの成功を契機に、ホームレス及び麻薬の密売所となっていたブライアントパークも1986年にBID組織を立ち上げ、環境改善に乗り出します。

ブライアントパークBIDは、約3haの公園を含むニューヨークでも数少ない公園管理運営型のBIDです。公園の管理運営を市から無償で受け、全体事業費約880万ドル/年(約10億円/年)の内、芝生広場の周辺のレストランや売店のレンタル収入約15%、公園をファッションショーやスケート場として使う使用料が約50%、公園周辺の不動産所有者からの評価税額約13%等で、維持管理を行っています。具体的な事業は、民間のマネジメント会社(ブライアントパークコーポレーション)を立ち上げ、運営委託を行っています。また様々なイベントプログラムの提案を市民・民間企業から求め、例えば冬のスケートリンクはスポンサー企業(バンク・オブ・アメリカ)がCSRで負担するなど、パブリックとプライベートの多彩なイベントをバランスよく開催しています。

ミッドタウンの大規模な公園をBID組織・民間企業が運営 |

中央に芝生広場、イスは自由に移動できる(集客約2万人/日) (写真撮影当日は急に冷え込んだので人が少ないです) |

5,000万人の世界の交差点-タイムズスクエア地区

近年、年間約5,000万人以上の観光客、ブロードウェイ・ミュージカルの中心地、グローバル企業の広告、年末のカウントダウン中継で有名な「世界の交差点」タイムズスクエアですが、1960~1990年はニューヨークの危険地帯を代表するような地区となっており、1992年に環境・治安の悪化に対して安心して観光客等が来訪できる地区をめざしてBID組織「TSA(Times Square Alliance)」が組織されました。

タイムズスクエア地区の特徴は、公共が道路空間を歩行者空間に再編し、維持管理や地区のプロモーションをBIDが行っている点にあります。全体事業費約1,170万ドル/年(約14億円)の内、評価課税が約70%、その他企業からの寄付やイベント等のプログラム収入が約25%(コンテナによるスナックボックスや企業の広告ボックス等)で、清掃・安全のための事業(約60%、常に清掃活動が頻繁に行われている)、マーケティングやプロモーション事業(約35%)等を行っています。平日の夜でも観光客等が街に溢れており、正に「世界規模で人が人を呼ぶ広場」となっています。

超巨大なデジタルサイネージ(10年前に比較して広告料は約2倍!)

車両通行止め区間を広場化し、ベンチ等を設置

金融街から24時間混合都市へ-ダウンタウン地区

ウォール街に代表される世界の金融街としてのダウンタウン地区。しかし1987年のブラック・マンデー以降、1995年には金融街の空き床率は30%以上、約180万㎡に及び空き床が発生したと言われています。またニューヨーク証券取引所とニューヨーク連銀はなかなか移転しませんが、多くの金融機関がウォール街に置いていた本社機能をミッドタウンやニュージャージー州等に移転し、ウォール街には純粋米国資本の大手金融機関の本部は無くなったと言われています。そのため市の税収は約1億ドル/年の喪失となり、金融街(ダウンタウン)の再生が喫緊の課題となりました。

ニューヨーク市は1995年に、24時間稼動するハイテク・コミュニティへの転換(24時間混合都市)を目標とする「ロウアーマンハッタン経済再活性化計画」を発表し、IT産業や居住機能の導入による24時間魅力ある都市へと地区全体をコンバージョンする戦略を打ち出しました。そして地区では、不動産所有者と専門家によるダウンタウン・ニューヨーク振興組合(Alliance for Downtown New York:以下ADNY)を1995年に設立し、事業の具体化を図りました。

「ロウアーマンハッタン経済再活性化計画」では、建物のコンバージョンによりIT産業の集積や質の高い居住機能を誘導するために、市は固定資産税の減免等を期間限定(1995年から2007年)で行い、賃料を抑えIT企業などのテナントの誘致を図っています。1995年に整備されたニューヨーク情報技術センターのスマートビルディングへの改修の成功が、その後に約20棟のハイテクIT装備ビル化に繋がっているとのことです。また、業務ビルの住宅へのコンバージョンも進んでおり、約3,000戸の住宅が供給され、空き床率は僅か5年間で約4%にまで減少し、床のレンタル価格も年々上昇しています。

ADNYは、事業規模約1,800万ドル/年(約21億6千万円/年、内評価税額約88%)のニューヨーク最大規模のBID組織であり、一般的な清掃や治安維持(支出の約38%と他BIDに比べて少ない)や街路景観の整備(街路灯や案内板、交通標識の設置、ベンチやごみ箱などの設置、緑化、歩道の改築等)などの他、空きビルの住宅やITビルへのコンバージョンの支援、プロモーションやマーティング、中小企業支援など、ビジネス経済開発に特化した事業を展開しています。

ADNYの組織運営は、理事会40名(不動産所有者等で3年任期)、スタッフ約60名、現場スタッフ(清掃やセキュリティスタッフ等は外注)約120~150名と人材も豊富であり、ロウアーマンハッタンの地元の窓口・仲介役として市へのロビー活動も行っているなど、人材・ノウハウ・資金を兼ね備えた自律した地区自治組織として様々な事業展開を行っています。

特に12ヶ国語の観光ガイドの発行や歩行者用サインの整備、ビジターインフォメーションキオスク、無料回遊バス(ダウンタウンコネクション 7台運行)、Web・SNSでの情報発信など、観光プロモーション活動も活発で、平成26年には観光客が1,250万人と3年前より約600万人増加したとの事でした。

このように居住者、旅行者、IT産業の従業者がダウンタウンに集まることで、これまで金融街で午後6時以降や週末にはレストランが閉店していた街が、レストランやカフェ、生活支援施設など様々な店舗が集積し、24時間、365日稼動している街へと変貌しています。

金融街が24時間混在都市へ |

業務ビルをトレーニングルーム等を備えた高級住宅にコンバージョン |

ITビル化を先導したニューヨーク情報技術センター |

24時間混合都市でも清掃・治安維持は基本アイテム |

地区の自律型管理運営に向けて

今回の各都市の視察を通じて感じたことは、BIDやTIFはツールであって、地区の持つポテンシャルや課題に応じて地元と行政とがビジョン(目標)を共有し、都市のインフラ(道路・公園、商業・学校・医療、交通・情報、エネルギー、防災・防犯、歴史的建築物等)の再整備や維持管理を、地区の自律的・持続的な仕組みによって行っていくことが重要であることでした。

今回紹介したBIDは、紙面の関係で大都市の事業規模の大きな組織が多かったのですが、近隣商業地や人口規模の小さな都市等での中小規模のBIDも、現在、増加してきているとの事でした。また、TIFについても、道路や公園などのハード整備が主と思っていたのですが、歴史的建築物の改修や工場跡地のブランフィールドの地盤改良等にも導入されているとお聞きし、日本においても行政の財政悪化により新たな公共投資が期待できない現在、税法上の課題はありますが、特区適用や独自の条例により早急に導入を検討すべきツールであると感じました。

日本においても、大阪市が平成26年2月に「大阪市エリアマネジメント活動促進条例(いわゆる大阪版BID条例)」、北海道倶知安町が平成26年9月に「倶知安町ニセコひらふ地区エリアマネジメント条例」を制定する等、地区の自律的な管理運営についての条例を制定する動きが活発化してきています。特に大阪市においては、全国を先導し、大規模再開発のグランフロント大阪や公共空間を活用した大阪城公園や天王寺公園(BIDではないですが)等が始動しており、今後は御堂筋沿道やなんば周辺などの既存市街地において展開を図っていく段階になってきています。今回の視察を通じて、「(仮)大阪版TIF条例」が制定されると歴史的建築物が残る船場や堺筋等、環状線周辺の木造密集市街地、西成区あいりん地区等、様々な地区の環境改善や魅力向上に適用できるのではないかと考えています。

最後になりましたが、今回の視察では団長の小林重敬先生、副団長の青山公三先生、事前に文献資料等をご提供いただいた(公社)全国市街地再開発協会の事務局の方々、多彩な参加者の方々に、大変お世話になりまた貴重な機会を頂いたことに感謝します。

【参考文献】

・最新エリアマネジメント(編著 横浜国立大学名誉教授 小林重敬)

・BID制度を活用した中心市街地の活性化(京都府立大学名誉教授 青山公三)

小公園の維持管理とビジターインフォメーションキオスクの運営 |

無料回遊バス(ダウンタウンコネクション HPより) |

アルパックニュースレター195号(新年号)・目次

新年の挨拶

- 新年あけましておめでとうございます/代表取締役社長 森脇宏

- 新年あけましておめでとうございます/名誉会長 三輪泰司

- 新年あけましておめでとうございます/杉原五郎・馬場正哲・堀口浩司・松本明・中塚一・山田龍雄

ひと・まち・地域

- 米国のBID及びTIFによるエリアマネジメント(ニューヨーク編)/中塚一

- 高槻市の摂津峡周辺が盛り上がっている!その1/原田弘之・武藤健司・片山麻衣

- 地域から少子高齢化への対応を考える(その14)~北海道で人口が増えている東川町の増加要因を考える~/森脇宏

- ひょうご持続可能地域づくり人材育成機構(HsO)を設立し、持続可能地域づくり実践者育成講座を開講しました/戸田幸典・中川貴美子・畑中直樹

- 震災にあったネパールを訪れました/長沢弘樹・霜田稔

きんきょう

- 子育てに学ぶ 地域づくり、企業経営/三輪泰司

- 「東条川疏水ネットワーク博物館オープン記念シンポジウム」を開催しました/森野真子・中川貴美子

- 神戸市サインモニター調査について/中井翔太

- コクヨのライブオフィスを見学して/樋口彩子

- 旅館をリノベーションした甲陽園のシェアハウスにモニター入居しました/塗師木伸介

- 富士山の麓から~育休所員からのお便り/依藤光代