アルパックニュースレター195号

地域から少子高齢化への対応を考えるその14

~北海道で人口が増えている東川町の増加要因を考える~

前々号(193号)では、北海道で人口増と社会増がある3町(ニセコ町、東川町、芽室町)を取り上げ、それぞれの年齢階層別推移の特徴を確認しました。今号では、このうち「幅広い年齢階層の転入」がある東川町に着目し、その要因等について考察します。

東川町の人口増加の特徴

(1995年頃から増加)

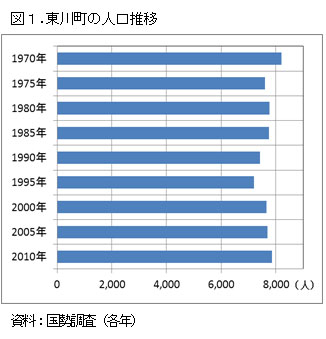

まず、東川町の人口増加の特徴を把握するため、1970年以降の人口の推移を図1にとりまとめました。これによると、1995年まで人口減少が続き、その後、増加に転じていることがわかります。したがって、1995年頃から現在の人口増加の要因が機能し始めたものと推察されます。なお、ここで示したデータは2010年までですが、現在も人口増加は続いているようです。

(昼夜間人口比率は100%以上)

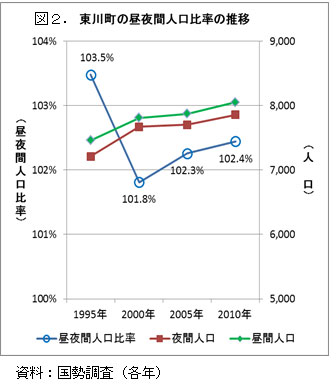

さらに、人口増加が始まった1995年以降の昼夜間人口比率等をみると、図2のように一貫して100%を越えています。これは、全国的に名高い旭川家具の約3割が東川町で生産されるなど、歴史的に産業が集積していることによるものと思われます。また、昼間人口も増加しており、この間の人口増加が、隣接する旭川市(人口約35万人)のベッドタウン化のように、単なる夜間人口の増加だけではないことを示しています。ただし1995年から2000年にかけて、昼夜間人口比率が一旦下がったものの、2000年以降は反転上昇しており、これについては後ほど触れます。

人口増加要因の考察

(産業面からみて要因は不明)

人口増加要因を産業面から考察するため、産業別に従業者数の推移をみましたが、概ね全国的な傾向(ex.医療福祉の増加等)と同様で、東川町独自の傾向は読み取れませんでした。おそらく産業以外の要因が効いていると思われます。

(東川町 総合戦略推進室長との議論)

人口が増加している要因について、産業などの統計から分析しても見えてこないため、東川町の総合戦略推進室長にお話をお聞きしに行ってきました。室長も「人口増加の理由は、よくわからない」と言われていましたが、いろいろ議論してわかってきました。東川町の人口増加の要因は、以下のように、まちづくりの経緯から説明すると、理解しやすいと思います。

(はじまりは住宅開発)

東川町では、1995年まで人口減少が続いていたため、ともかく人口増加を図りたいとの思いから、まず東川町土地開発公社や民間事業者による住宅供給を進め、人口は急速に増えました。しかし、この時点での人口増加に昼間人口の増加が追い付かず、昼夜間人口比率が低下したのは、前述のとおりです。

(合併ではなく自立の選択)

その後、2000年頃から全国と同様に市町村合併の議論が始まり、東川町では最終的には自立が選択されました。その際に「どう自立していくのか」が議論され、現在の「まちづくりの考え方」の原型が形成されていったようです。2002年には環境保全・景観形成・開発規制をセットにした「美しい東川の風景を守り育てる条例」が制定され、その後、後述する多様な取り組みを通じて、「まちづくりの考え方」は実践的に補強されてきています。

ただし、この「まちづくりの考え方」は、人口増加に絡めて、まだ定義されてはいません。結論を先に述べる形で仮に定義すると、「東川町のファン(住み働き続けたい人)を町内外につくる」ことと言えそうです。

人口増加につながる多様な取り組み

「東川町のファンづくり」をコンセプトに、人口増加につなげている取り組みは多様で、特効薬的なものはありませんが、主要なものを例示すれば、次のものが挙げられます。

(環境、景観の重視)

「写真の町」を宣言(1985年)するほどの優れた景観や、大雪山の雪解け水が豊富な伏流水として湧出するため上水道が不要であることなど、環境と景観を活かした景観条例を前述のように制定しています。その条例の下で、例えばグリーンビレッジという住宅地が、建築緑化協定で環境の創造と維持に努める形で整備・管理され、町外からの移住者を受け止め、モデルとしての役割を果たしています。その他にも、優れた住宅地が多様に提供されています。

なお、そもそも東川町は農業地域であり、その優れた景観は農地が適切に利用されているからこそ成立しています。したがって、東川町としては、人口が増えるに任せて農地転用を進めるのではなく、そろそろ農地転用の上限に達しつつあるという認識も持っておられます。

(人的ネットワークの形成)

「写真の町」宣言以降、毎年夏に「東川町国際写真フェスティバル」等が開催され、この中で形成された写真家等との人的ネットワークが、前述の取り組みと相まって効果を発揮し、写真を契機とするネットワークで、東川町の魅力を高く評価する人々が移住してくるようになっています。また、移住した人が、知人・友人を呼び寄せてくれる例も出ています。

(福祉施策の充実)

子育て支援をはじめとする福祉施策も充実しています。評価が高い施策としては、児童手当、医療費助成(15歳まで全額助成)、出生届や婚姻届(写し)の記念品としての贈呈、町内工房で製作した手作り椅子「君の椅子」の贈呈(写真参照)、幼保の一元化などが挙げられます。

なお、筆者が東川町で利用したタクシーのドライバーも、東川町の人口が増え続けていることを知っており、その理由として、手厚い子育て支援を挙げるほど、福祉の充実は広く知られているようです。

(移住定住促進策)

東川町の移住定住促進策も、重要な役割を果たしています。東川町のホームページのトップページには、「東川町に住んでみませんか?」というアイコンが配置されており、クリックすると東川町の紹介や移住希望者に必要な各種情報が掲載され、役場内のワンストップ窓口も紹介されています。また、実際に役場内に定住促進課という担当課も設置されています。

さらに、東川町の魅力を体験してもらえるよう、体験プログラムをコーディネーターする(有)アグリテックという機関も設置されています。

(起業支援)

東川町で起業する場合、土地、家屋、設備等の投資の3分の1以内を補助しており(1事業者上限1,000 千円)、転入者も利用可能です。事実、前述のホームページの「東川町に住んでみませんか?」というアイコンに、この制度の紹介がつながっており、この制度を利用してお洒落なカフェやクラフト工房等を起業している転入者も多いようです。

なお、産業に関しては、前述のように産業別の従業者の増加を調べても、転入者を呼び込む強力な産業は見当たらず、他の自治体の傾向と大きな差はありません。ここからは仮説ですが、転入者が起業する事業は、東川町としての特徴がある訳ではなく、旭川都市圏内の需要に対応する事業を、適宜、転入者が選択して起業していると推察できます。こう考えると、「アメリカ大都市の死と生」を執筆したジェイン・ジェイコブズが、別の著書「発展する地域 衰退する地域/地域が自立するための経済学」において、「新たな産業は近隣の都市地域の需要に応じて発展する」と述べていたセオリーが、旭川都市圏内で具体展開していると言うこともできそうです。こうした推論が成り立つならば、東川町のように都市圏内需要に対応する起業で、転入者の就業の場を確保する方法は、ある程度の規模の都市圏内に位置する自治体では可能と考えられます。

考察のまとめ

以上の考察をまとめますと、東川町の人口増加要因に関しては、次のようにまとめることができます。

(東川町フアンづくり)

現時点で、東川町の「まちづくりの考え方」は人口増加に絡めて定義されていませんが、仮に定義すると、前述のように「東川町のファン(住み働き続けたい人)を町内外につくる」ことと言えます。これは、観光やリゾートで「遊びに来たい」という魅力づくりと似ている面もありますが、本質的には別の方向性だと考えられます。

「東川町で住み働き続けたい」と思ってもらえるような魅力を、多様な取り組みを通じて創造し維持していくことで、東川町のフアンを町の内外につくっています。そして、そのフアンの一部が東川町に住みに来たり、働きに来たりしていると理解できます。

(立地条件を活かした魅力づくり)

東川町の魅力の中心、特に他の自治体に比べて優位な魅力は、大雪山という自然環境と景観です。これを抜きに、今日の東川町の発展は語れません。

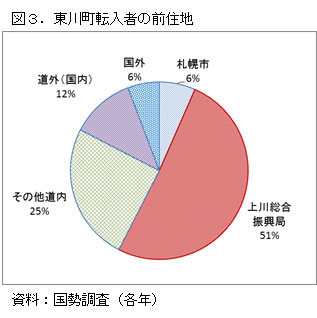

同時に、北海道第二の都市である旭川市に隣接し、旭川空港を利用すれば東京との行き来も容易であるという地理的条件も活かしていることも見落とせません。例えば東川町への転入者の前住地を図3にみると、周辺の上川総合振興局内からの転入が5割と最も多いのですが、海外や道外からの転入者も一定の比率を占めています。これは、東川町の魅力を広く情報発信していることを示していると同時に、東京等との行き来が多い方の転入を容易にしているとも読み取れます。また、前述のように転入者を呼び込む強力な産業がなくても、転入者が適宜起業できているのは、旭川都市圏に位置するため、都市圏内の産業需要の存在が重要な役割を果たしていると考えられます。

(他の自治体が参考にできる可能性)

以上、東川町では、自然環境や旭川都市圏等の立地条件を上手く活用していることを確認しました。立地条件が異なる他の自治体が、類似の展開をすることは難しいのかも知れませんが、「ファンを内外につくる」という「まちづくりの考え方」の基本は、どのような自治体でも採用でき、それぞれの条件に応じて独自の展開が期待されていると思います。

アルパックニュースレター195号(新年号)・目次

新年の挨拶

- 新年あけましておめでとうございます/代表取締役社長 森脇宏

- 新年あけましておめでとうございます/名誉会長 三輪泰司

- 新年あけましておめでとうございます/杉原五郎・馬場正哲・堀口浩司・松本明・中塚一・山田龍雄

ひと・まち・地域

- 米国のBID及びTIFによるエリアマネジメント(ニューヨーク編)/中塚一

- 高槻市の摂津峡周辺が盛り上がっている!その1/原田弘之・武藤健司・片山麻衣

- 地域から少子高齢化への対応を考える(その14)~北海道で人口が増えている東川町の増加要因を考える~/森脇宏

- ひょうご持続可能地域づくり人材育成機構(HsO)を設立し、持続可能地域づくり実践者育成講座を開講しました/戸田幸典・中川貴美子・畑中直樹

- 震災にあったネパールを訪れました/長沢弘樹・霜田稔

きんきょう

- 子育てに学ぶ 地域づくり、企業経営/三輪泰司

- 「東条川疏水ネットワーク博物館オープン記念シンポジウム」を開催しました/森野真子・中川貴美子

- 神戸市サインモニター調査について/中井翔太

- コクヨのライブオフィスを見学して/樋口彩子

- 旅館をリノベーションした甲陽園のシェアハウスにモニター入居しました/塗師木伸介

- 富士山の麓から~育休所員からのお便り/依藤光代