アルパックニュースレター173号

市民が育てる「これからがはじまり」の

「せせらぎ遊歩道ワークショップ」

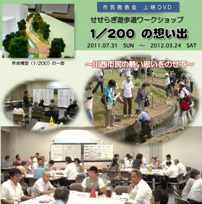

ワークショップでの全体討議 |

1/200の作成模型 |

参加者の集合写真 |

1/200の想い出(DVD) |

使う側の市民の視点にたった実施設計ワークショップ

川西市中央北地区では、持続可能な環境にやさしいまちづくりを目指し、現在、土地区画整理事業(約22ha)によるまちづくりが進められています。

今回紹介する取り組みは、その地区のシンボル的な位置づけにある「せせらぎ遊歩道」(計画幅員16m)の実施設計の一貫としてワークショップを実施したものです。遊歩道は、現在の農業用水路を再生し、その水路を活かした公園のような遊歩道にしようということで計画をスタートさせました。

ワークショップでは、実際に使う市民側の「こんな暮らし方がしたい」「せせらぎ遊歩道をこんなふうに使いたい」といった「使う側」の市民の視点にたって、さまざまなアイディアを出し合い、参加者といっしょになって遊歩道の計画を立案しました。

「使う」から「育てる」~「これからがはじまり」

ワークショップには、公募市民、地区内地権者、市内の学校関係者の方々、行政職員など、総勢39名に参加していただき、事例視察などを含め、全10回開催しました。

回を重ねるごとに、「使う」という視点から、具体的なアイディアとして市民花壇や生き物とふれあう空間など、「育てる」という発想が、生まれました。今後の公共施設の管理運営については、いわゆる「行政まかせ」ではなく、市民も主体的に関わることの重要性を改めて認識していただいたのではないかと考えています。市民とともに「これから育てる」、すなわち「これからがはじまり」となったのです。

ワークショップは、4班で構成し運営しましたので、以下、それぞれの概況、見解などについて簡単にコメントします。(山本)

A班:多世代が楽しめる遊歩道にするための「これから」

A班では「多世代が楽しめるせせらぎ遊歩道」にしようという共通認識の下、活発な意見交換ができました。

そこで大切にしたのは、遊歩道が「散歩」のためだけに使われるのではなく、「子どもが遊び」、その保護者がくつろぎながら子どもを見守れる、といった具体的な利用イメージを持って空間の作り方と管理運営方式を考えようということでした。

今後、このせせらぎ遊歩道が、隣接する公園とともに徐々に具現化していく中で、さらに市民の意見を聞く場が設定されることとなりますが、より多くの市民、より幅広い年齢階層の方々の参加を得ながら進め、運営主体側への参画を促すことによって、「多世代が楽しめるせせらぎ遊歩道」を実現していきたいと思います。(嶋崎)

B班:現地調査での発見を次世代につなげる計画案へ

B班では、第1回目の現地調査でレッドデータブックにも記載されているヤリタナゴが水路内で確認されたことから、計画にあたっては将来の環境学習の場として活用されるような整備と併せて、現在の生態系を維持していく環境づくりに重点を置いた話し合いを進めていきました。

今回のワークショップは、一般の公募委員だけでなく、小中学校の理科部会に所属されている先生方や地区内権利者の方など、様々な知識を持ったメンバーによって構成されていたことが大きな特徴でした。そして、色々な立場の人の知識が上手く融合することで、生物や環境、地区内の地域性や歴史性など、様々な視点から整備計画について議論を進めることができたと思います。(岡崎)

C班:「みんな?の思いの詰まった計画案」

C班では、若い世代の方から、ご年配の方まで男性も女性も様々な立場の方が参加されたこともあり、自由な意見交換が和やかに行えました。とりまとめの際に、参加者の方から、C班では、「西村さんに先導されながら、案がうまくまとまったので、参加者として、西村さんの名前を入れて欲しい」とお言葉をいただきました。ありがたいお言葉でした。私も川西中央北地区に関わりを持たせていただくようになってから、およそ5年が経ち、自分の中に、せせらぎ遊歩道はこんな風になったらいいなという像みたいなものが知らず知らずのうちにできあがっていたことに気づかされました。ファシリテーターとしては、常にフラットな気持ちで進めるべきなのでしょうが、私の思いも混じった案になっているかもしれません。(西村)

D班:地元と市民とマニアの融合

D班は、偶然、私も含めて熟年班となり、そこに若い人が花を添える仲間達となりました。皆で皆の意見に耳を傾けようからはじめ、「自然が育む感性豊かな夢歩道~出会い・創造・よろこびを次世代へつなぐ~」が基本の目標となりました。水利組合の管理する生きた水路だからこそ「自然を自然に」、唯一無二の川西市の顔となり市民が集まる場となるからこそ「多様な出会いと体験」を心懸ける。しかも、猪名川に並行し、中央公園に隣接することで、夢は大きく膨らみ、参加の意義をかみ締めての提案となりました。だからこそ、最後の決意は、「皆、この‘せせらぎ’づくりと運営と掃除に参加しよう」です。愛称は、歴史と子どもを意識して、火打の北方の「きんとき坂」の由来から『きんたせせらぎ夢歩道』をイメージしました。

このような具体事業の計画を協議し方向付ける場は、行政であり事業施行者の「市」と直接の利害者の「地権者」に対し、「市民」としての公募参加者という立場のなんらしかの違和感を伴う場から始まります。特に、地権者からは「何するもの」という意識が先立ちます。これを乗り越えるものは、お互いの立場や事情や主張をお互い理解する仕組みと努力と否定せず可能性を追求する真摯な検討作業が共有できることです。今回も、現地のなりわいや地の利とふるさと川西や世代への思い遣りを共有できた結果だと思います。(馬場)

「第1幕」から「第2幕」へのはじまり

今回のワークショップでは、最終的には実施設計、すなわち1つの案にまとめるという作業が必要になります。上記のように、4班の一見異なった“ベクトル”を限られた時間の中で一本にまとめていくことは、正直、容易なことではありません。しかし、委託者の熱意やコーディネーターの先生方のサポート、そしてなんといっても、参加者の「川西のシンボルをつくりたい」という熱い思いにのせられ、他に誇れる「せせらぎ遊歩道」の計画が完成したと自負しています。

これらの記録を今回は、約7分半の動画(DVD)にまとめていますので、機会があれば是非ご覧いただきたいなと思います。ワークショップ全10回分約1,500分の貴重な記録を200分の1(すなわち上の写真の作成模型と同じスケール)に編集したもので、題して「1/200の想い出(第1幕)」です。第1幕は、約8ヶ月間という短い期間でしたが、その間、参加者の「心の中に蒔かれた種子」が、近い将来には、きれいな花を咲かせ、大切に育てられることを祈念したいと思います。そして、次には、「第2幕」として「育てながらつくる」シーンを、皆さんと一緒につくっていきたいと思います。

最後になりましたが、参加者をはじめ、コーディネートしていただいた先生方、関係していただいた方々に、この場をお借りして御礼申し上げたいと思います。(山本)

アルパックニュースレター173号・目次

特集「進化・深化・多様化するワークショップ」

- 市民が育てる「これからがはじまり」の「せせらぎ遊歩道ワークショップ」

/大阪事務所 山本昌彰・馬場正哲・嶋崎雅嘉・西村創・岡崎まり - 密集市街地の解消のための第一歩としての公園整備計画ワークショップ

/大阪事務所 中塚一・西村創・羽田拓也 - 創造的なデザインを引き出す北戸田の街並みルールづくり/大阪事務所 坂井信行

- 100人でまちづくりを考える~気心知り合う時間を大切に~

/京都事務所 渡邊美穂・廣部出 - CAMP(Children's Art Museum & Park)体験記/大阪事務所 大河内雅司

- 和歌の浦景観ワークショップ/大阪事務所 清水紀行

- ファシリテーション講座を開催!~創造的な話し合いの場づくりに向けて/大阪事務所 依藤光代

ひと・まち・地域

- 「行動する審議会」未来の担い手・若者会議U35の活動支援を通じて~京都発「新しい公共」の動き

/京都事務所 石井努 - 各地の条例情報/東京事務所 野口和雄・京都事務所 廣部出・大阪事務所 石川聡史

- 都市鉱山発掘! ~名古屋市での小型家電都市型拠点回収の社会実験実施~

/大阪事務所 中川貴美子・山崎衛・畑中直樹 名古屋事務所 植松陽子・中村康平・安藤謙 - 日本の美意識と出会えるまち~祇園まちづくりビジョンのご紹介/京都事務所 高野隆嗣

きんきょう

- 精華町総合計画策定の取り組み~対話が拓く、次代の時代~

/京都事務所 廣部出・大阪事務所 高田剛司 - 三重県で「環境CSR講座」を企画・運営しました/大阪事務所 高田剛司

- 淀屋橋にお越しの際は、アイ・スポット(大阪市のまちづくり情報発信施設)へ

/大阪事務所 絹原一寛・坂井信行 - 明石まちなかにぎわいセミナーを開催しました/大阪事務所 橋本晋輔・岡本壮平

- 東大阪によい文化ホールを/代表取締役社長 杉原五郎

- ふるさと回帰行/相談役 三輪泰司(NPO平安京・代表理事)

- 九州と関西をつなぎます!/(株)よかネット 山﨑裕行